炉と家庭を守る女神──ヘスティアが象徴する優しさと安らぎ

古代ギリシャ神話に登場するヘスティアは、派手な冒険やロマンチックな恋の物語とはあまり縁がありません。でもそのかわり、彼女が象徴していたのは家庭の炉──つまり、家のまんなかでいつも火を灯し続ける存在だったんです。

オリュンポス十二神のひとりでありながら、戦いに出ることもなく、誰かと張り合うこともなく、彼女はいつもやさしくて、静かで、穏やか。火を囲んで家族が語り合う──そんなぬくもりのある空間を守ってくれる神さまでした。

だからこそ、物語の中ではあまり目立たなくても、ヘスティアは「家庭と共同体を温める優しさの象徴」として、しっかりと人々の心に根づいていたんですね。

|

|

|

|

|

|

ヘスティアとは誰か──オリュンポス十二神の中で最も静かな存在

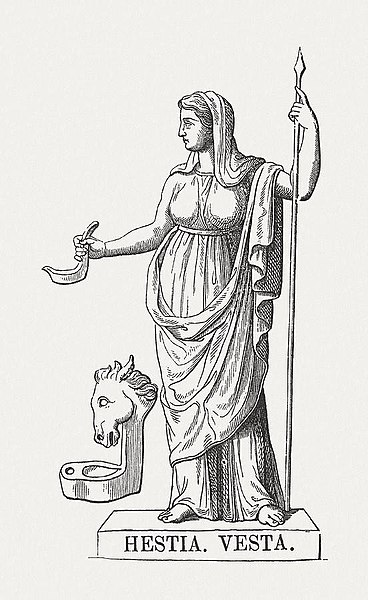

ヘスティア/1878年木版画

家庭の炉と家庭的な安定の女神として描かれたヘスティア

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘスティアは、クロノスとレアの娘として生まれた神さまで、ゼウスの姉にもあたります。オリュンポス十二神のひとりなんですが、ほかの神々みたいに戦ったり恋に落ちたり……そういった派手な活躍は、ほとんど見られません。

でも、それがかえって彼女らしさ。目立たないからこそ宿る特別な意味が、ヘスティアにはあったんです。

争いを避ける女神

伝説によれば、ポセイドンやアポロンから結婚を申し込まれても、ヘスティアはそのすべてを丁寧にお断りします。そして選んだのは、永遠の処女神としての道。

「誰とも争わない」──その選択こそ、彼女の信念。愛や権力をめぐるゴタゴタから距離を置き、ただ静かに調和と安らぎを守る女神として、ずっと人々に敬われてきたんです。

静かさの力

目を見張る奇跡やドラマチックな物語はなくても、ヘスティアの存在はちゃんと特別でした。暖炉の火を囲むと自然と会話が始まるように、彼女は家庭やコミュニティの中心にそっと居てくれる存在だったんです。

家の火を守るって、つまりは暮らしを守ること。その火が消えないようにと願う気持ちが、すなわちヘスティアへの祈りだったんですね。

最初と最後に呼ばれる神

古代の儀式では、どんな祈りもヘスティアの名から始まり、そして彼女の名で締めくくられていました。最初と最後、両方に呼ばれるというのは、それだけ信仰の柱として大事にされていた証です。

決して派手じゃないけど、いなきゃ困る神──それがヘスティア。彼女の「静かな力」は、今でも家庭のぬくもりや人と人とのつながりを思い出させてくれる、大切な象徴なんです。

つまりヘスティアは、静かで目立たないけれど、神々の中でも特別な敬意を集める存在だったのです。

|

|

|

家庭・炉・祭壇の守護者──日常生活に息づく信仰

ポンペイのララリウムに描かれたヘスティア(ヴェスタ)のフレスコ画

家庭内の小祠に女神を迎えて炉の火を守ってもらう場面で、祈りと供物が結びついたローマの暮らしの空気が伝わる。ヘスティア信仰が家族の絆と日常の秩序を支えたことを実感できる一枚。

出典:Photo by Mario Enzo Migliori / Wikimedia Commons Public domain

ヘスティアという名前、じつは「炉」を意味する言葉とつながっているんです。古代ギリシャでは、家庭や町のまんなかで火を守る神さまとして、とても大切にされていました。

この火があったからこそ、みんなの暮らしは安定し、コミュニティの絆もあたたかく保たれていたんですね。

家庭の炉

当時のギリシャの家には、かならず炉がありました。その火こそがヘスティアの火。料理をするときも、体をあたためるときも、神さまへの供え物を準備するときだって、この火なしでは始まらなかったんです。

だからこそ、ヘスティアは家庭の中心を見守る女神。大声を出すこともなく、奇跡を起こすこともなく、でもいつもそばにいて暮らしを支えてくれる──そんな存在でした。

都市の祭壇

ヘスティアの火は家庭だけじゃなく、都市のまんなかにもありました。そこにある公的な炉では、彼女の火がずっと燃え続けていたんです。これは町の人たちにとっての「安心の灯り」みたいなもの。

もし戦争や移住で都市を離れることがあっても、その火だけは絶やさずに持っていく。火こそが都市の魂、そう信じられていたんですね。

旅立ちと火の分け合い

新しく家を建てるときは、親の家から火を分けてもらう──そんな習慣もありました。これって、単なる火のリレーじゃなくて、「家族の絆を受け継ぐ」っていう大事な意味がこめられていたんです。

火は家庭の生命線であり、ヘスティアそのものの象徴。だからこそ彼女は、にぎやかな神話の舞台にはあまり登場しなくても、人々の暮らしのいちばん身近なところで、ずっと信仰され続けていたんですね。

つまりヘスティア信仰は、家庭と都市の両方に根づいた日常的で身近な信仰だったのです。

|

|

|

競争を超えた神性──ヘスティアの優しさが示すギリシャ神話のもう一つの側面

ギリシャ神話っていうと、どうしても戦いとか恋の駆け引きとか、感情がぶつかり合う激しい物語が思い浮かびますよね。でも、そんなにぎやかな神話世界の中で、ヘスティアはちょっと異色の存在。争いを避けて、そっと優しさを届けてくれる神さまなんです。

争わない選択

オリュンポスの十二神の座をめぐってひと悶着ありそうになったとき、ヘスティアはなんと、自分からその席を譲ったとされています。代わりに加わったのが、ディオニュソス。

これは「どうぞどうぞ」っていう遠慮じゃなくて、争いを避けて全体の調和を保つっていう、深い覚悟のあらわれなんです。勝ち取ることよりも、譲ることのほうがずっと難しい。だからこそ、そこにヘスティアの静かだけど確かな強さが感じられるんですね。

安らぎを与える女神

家に火が灯っていれば、人は安心して眠れます。温かいごはんを食べられます。そんな日常のあたりまえの幸せを象徴していたのがヘスティア。

冒険や戦いの物語にはあまり登場しないけれど、人々の暮らしのすみずみには、ちゃんと彼女のぬくもりが息づいていたんです。

静けさに宿る強さ

神の力って、ド派手な魔法や剣の強さだけじゃありません。優しさとか、静けさとか、そっと誰かを支える力──そういうものにも、しっかり神性は宿るんです。

「強くて優しい」じゃなくて、「優しいことが強さになる」。それを教えてくれるのがヘスティア。ギリシャ神話の中でも、特別な存在だったのは間違いありません。

つまりヘスティアは、競争や力ではなく、優しさと静けさによって神性を示していたのです。

|

|

|