ギリシャ神話は実話が元なのか?伝説と歴史の境界を探る

古代ギリシャ神話を読んでいると、「えっ、これって本当にあった話?」って思わず首をかしげたくなる瞬間、ありますよね。英雄たちが怪物と戦ったり、神さまたちが人間の運命に口出ししたり……どう見てもファンタジーにしか見えないんだけど、そこには実はちゃんと歴史や現実のヒントが隠れていることも多いんです。

つまり、ギリシャ神話っていうのは、「現実の歴史」と「想像の物語」がまじり合ってできた、文化の宝石みたいなものなんですね。

|

|

|

|

|

|

神話に含まれる歴史的要素

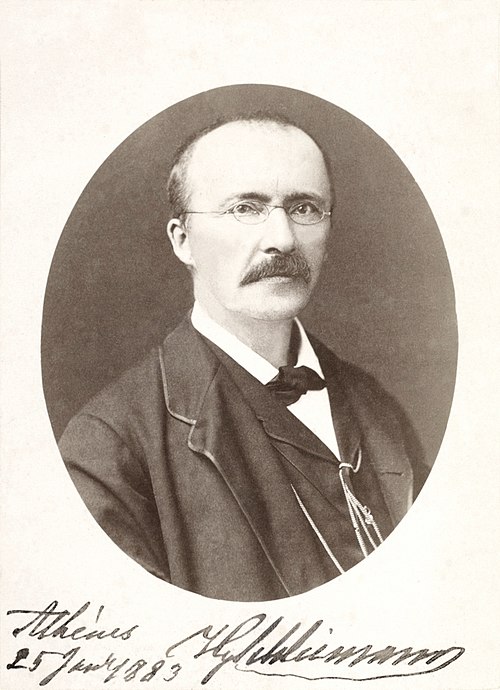

ハインリヒ・シュリーマン(1822 - 1890)

ホメロス叙事詩に描かれたトロイア戦争の舞台を求めて発掘を進めた考古学者。遺跡調査を通じて「神話と実話」の接点を世に問うた象徴的人物として知られる。

出典:Photo by S. Kohn / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話って、ぶっ飛んだ話ばっかりだな~って思うかもしれません。でもその中には、実はほんのりリアルな歴史や出来事の記憶が紛れ込んでることがあるんです。神さまたちの活躍や英雄の冒険って、ただの空想というより、昔の人たちが体験したことや社会の変化を物語として残したものなのかもしれません。

戦争の記憶

たとえば『イリアス』に出てくるトロイア戦争。神さまが人間の戦争に乱入して大暴れする、派手すぎるストーリーですけど、「実際にトロイアって場所で戦争があったんじゃ?」って説もあるんですよ。

っていうのも、シュリーマンという考古学者が「トロイアかも?」って遺跡を発掘しちゃったから。これがきっかけで、「神話の中に歴史のヒントがあるかも!」って話が急に現実味を帯びてきたんです。

つまり神話は、実際にあった戦争の記憶をドラマチックに語り継いだ形だったのかもしれませんね。

自然災害の記憶

デウカリオンとピュラの大洪水の話も有名ですよね。これは「神さまが怒って世界を流しちゃう話」なんですけど、実は昔の地震や津波、大雨みたいな自然災害の体験がもとになってるという説もあるんです。

当時の人からしたら、空が割れたり地面が揺れたりするのって、ほんとに訳がわからない恐怖。その恐怖に意味を与えるために、「神がやった」と物語にして残したんでしょうね。

つまり神話は、自然の脅威を伝えるための“ことばの避難所”だったとも言えそうです。

英雄のモデル

ヘラクレスやペルセウスといった英雄たちも、もしかしたらモデルになった本物の戦士や部族がいたのかもって言われています。

たとえば「怪物を退治した」とか「大蛇と戦った」とか、そういう話って、実際には敵の部族との争いや、自然との闘いを脚色したものだったのかもしれません。

派手に盛られてるけど、そのベースには「昔こんなすごい人がいた」っていう記憶がある。そんなふうに、英雄譚は“伝説化された武勇伝”として残されてきたんですね。

神話って、歴史の記録じゃないけれど、「記憶を物語の形で受け継ぐ」っていう、とても大事な役目を果たしていたんです。

|

|

|

考古学が明らかにした史実との関連

トロイの遺跡

ホメロスの叙事詩に登場する伝説の都市トロイの遺跡。

─ 出典:Wikimedia Commons CC BY 2.0 / title『Ruins_of_Troy』より ─

19世紀に入ってから、考古学の大発見が次々と起こって、「あれ、神話ってもしかして本当の話とつながってるのでは…?」っていう見方が一気に広がっていったんです。

それまでは「ただのおとぎ話でしょ?」と片付けられていた神話に、だんだんと歴史のリアルな手触りが感じられるようになってきたんですね。

トロイの遺跡

ドイツの考古学者ハインリヒ・シュリーマンは、「ホメロスの詩は史実に基づいてる!」と信じて、トルコのヒッサリクという場所を大発掘。そして見つけたのが、あのトロイの遺跡なんです。

このニュースが出たとき、世間はもう大騒ぎ。「神話が本当だったなんてマジ?」と、歴史学者も一般の人もざわついたんですよね。

つまり、トロイア戦争が完全なフィクションじゃなかったかもしれないっていう希望が、現実にグッと近づいた瞬間だったわけです。

ミケーネ文明との関係

その後の研究でわかってきたのが、ミケーネ文明の存在。この文明は、めちゃくちゃ強い軍事力を持ってて、堅牢な城塞都市を各地に築いていたことで知られています。

そしてびっくりするのが、その世界観が『イリアス』の中で描かれている英雄たちの舞台とぴったり重なってるんです。

アガメムノンやメネラオスのような王たち、もしかしたら実在していたのかも。その記憶が長い年月をかけて、神話という形に変わっていった……そんな可能性もありそうですね。

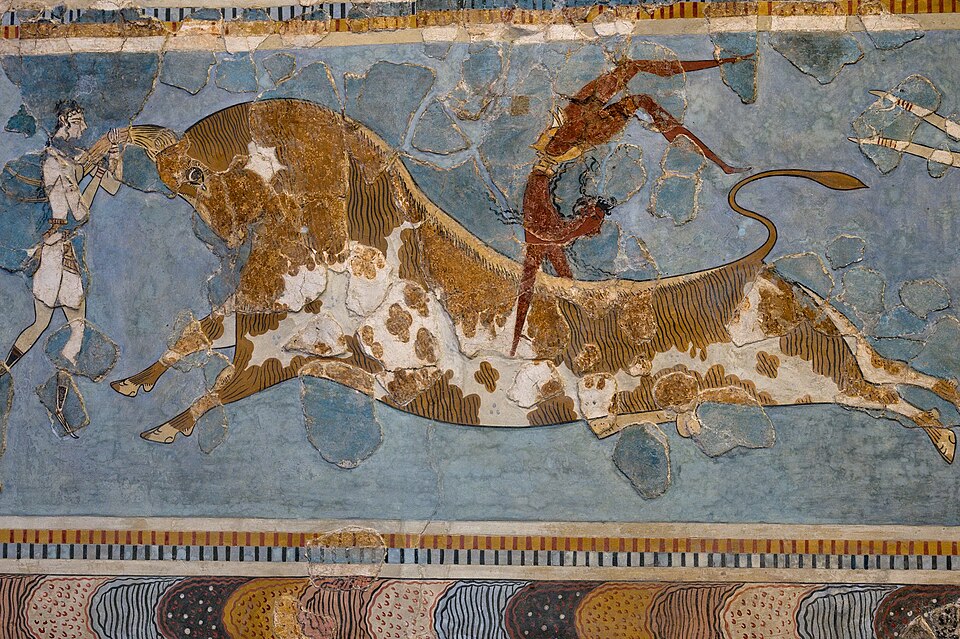

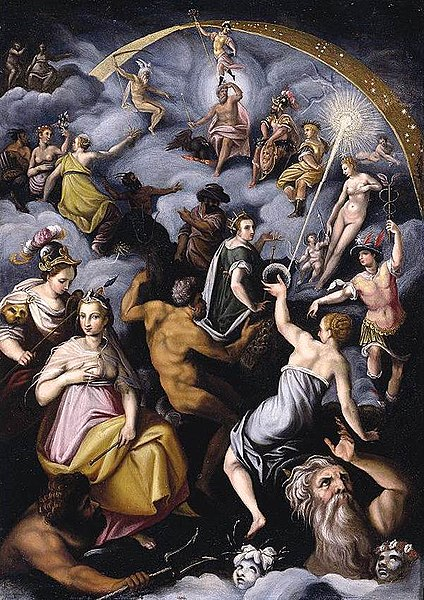

遺物が語る現実

考古学の現場では、壺や装飾品、壁画なんかにも神話のワンシーンが描かれているものがたくさん出てきます。英雄が怪物と戦ってたり、神々が円卓会議してたり……想像の世界そのものです。

でも、それはただの装飾じゃなくて、当時の人たちが何を信じて、どう生きていたかを映し出している証拠でもあるんです。

つまり、神話は「伝説」なんかじゃなくて、彼らにとっての“生きた現実”だったんですね。日々の暮らしの中に神話があって、信じる心と結びついていたんです。

|

|

|

神話って、どんなふうに読めばいい?

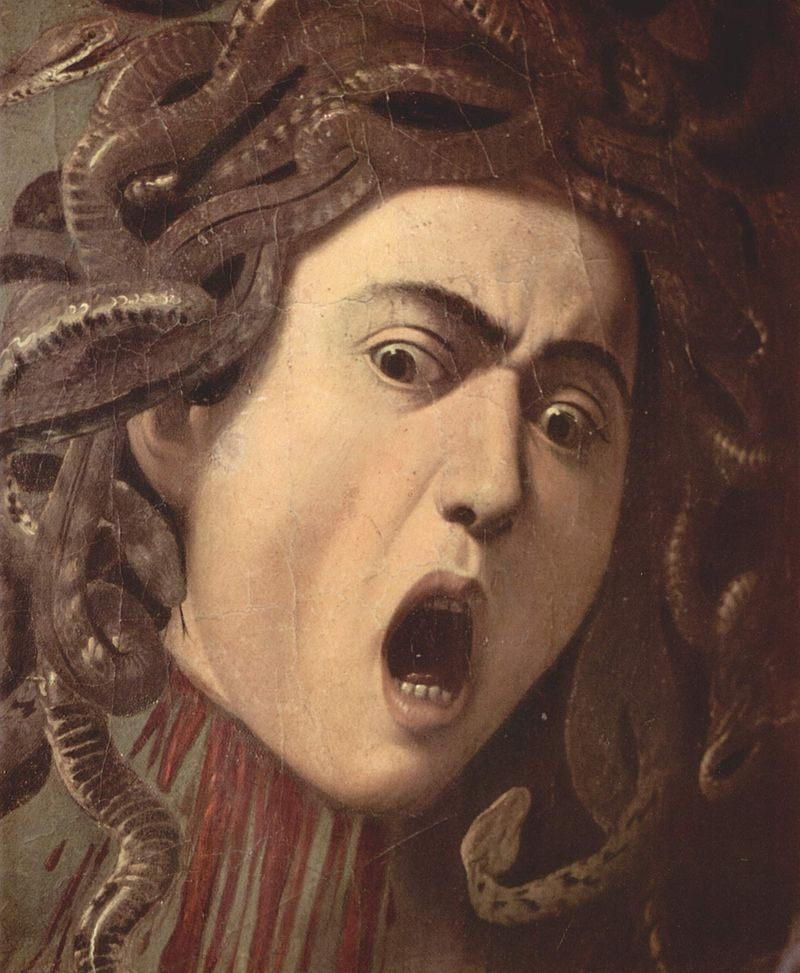

カラヴァッジョによるメドゥーサ

ペルセウスに討ち取られた際の恐怖と苦痛が表現された一枚。誰もがその視線に会うと石に変わるとされる。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

たしかに、「神話は全部ほんとの話です!」って言われたら、ちょっとそれは無理があるかもしれません。でも大切なのは、その物語をどう受け取るかなんです。いかにも荒唐無稽に見える話の中に、じつは人間の感情や当時の社会の雰囲気がにじみ出ていたりするんですよね。

怪物や魔法は心の鏡?

神話に出てくる怪物とか魔法って、ふつうに考えたら「そんなもんいないでしょ」って話なんですが、そこにはちょっと深い意味が隠れてることもあるんです。

たとえばメドゥーサ。見ただけで石になるっていう恐ろしい存在ですが、実はこれ、「死の恐怖」や「逃れられない運命」みたいな、人間の深い不安を象徴してるとも言われています。

だから怪物退治の話は、ただの冒険じゃなくて、心の中にある恐れや試練に立ち向かう物語だったのかもしれません。

自分たちはどこから来たのか

神話は、単なる面白い昔話ではありませんでした。その民族や社会が、自分たちのルーツや価値を語るための物語でもあったんです。

たとえば、英雄が苦難を乗り越えていくお話。それって「私たちはどう生まれ、どんな運命をたどってきたのか?」という問いへの答えなんですよね。

つまり神話は、みんなの気持ちを一つにまとめるための心のおまじないでもあったんです。

現実と空想のはざまに

神話って、ぜんぶ作り話とも言い切れないし、かといって全部が本当の歴史というわけでもない。その“あいだ”にある、ちょっと不思議な立ち位置が魅力なんです。

現実にほんの少し足をひっかけながら、でも思いっきり空想の世界を旅していく──その絶妙なバランス感覚が、神話を読む面白さなんですね。

神話は、歴史と想像のあいだで、人の心をそっと映し出す物語だったんです。

|

|

|