ニュクスの「夜の闇を支配する」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話で語られるニュクスは、ただ夜を司るだけの存在ではありません。

彼女自身が夜そのものとして生まれた、原初の女神だったんです。

宇宙がまだ形を持つ前、混沌の中から現れたニュクスは、闇と静けさを世界に広げる力を持っていました。

そしてその闇は、ただの「暗さ」ではなく、人間の心を揺さぶるような安らぎと不安を同時に含んでいたんですね。

ニュクスは「安心して眠れる夜」と「何かが潜んでいるかもしれない夜」の両方をあらわす女神だったともいえます。

その存在感はあまりに大きく、なんと神々ですら彼女を恐れたという伝説も残されています。

つまり、ニュクスの神話は「この世界の根底にある夜の力」そのものを語る物語だったんですね。

|

|

|

|

|

|

原初の存在ニュクス──宇宙誕生とともに現れた夜の女神

ニュクスは、古代ギリシャの創世神話においてカオスから生まれた女神とされています。

つまり、オリュンポスの神々が登場するずっと前──宇宙がまだ形を成す前の時代から存在していた、まさに原初の力そのものだったんですね。

彼女は「夜の化身」として、世界の始まりから宇宙のリズムをつくり出していたといえるでしょう。

宇宙創生の一部

ヘシオドスの『神統記』によれば、ニュクスはガイア(大地)、タルタロス(奈落)、エロス(愛)と並んで、宇宙創造の初期に現れた存在です。

夜を象徴するニュクスは、光と闇が交互にめぐる世界にリズムを与え、昼だけでは成り立たない自然の調和をもたらしました。

しかも彼女は、眠り(ヒュプノス)や死(タナトス)、運命(モイライ)といった存在を次々に生み出していきます。

つまりニュクスは、ただ夜を象徴するだけでなく、宇宙そのものの仕組みを形づくった“母”でもあったんですね。

神々も恐れる存在

そんなニュクスの力は、ただものではありません。

あのゼウスですら、彼女を怒らせるのを恐れていたという話が『イリアス』に残っています。

夜はすべてを包み、隠し、沈めていくもの。

その力の前では、どれほど強い神であっても、無力になるのかもしれません。

夜そのものが、神々すら抗えない絶対的な力として捉えられていた──

それが、古代ギリシャにおけるニュクスの恐ろしさであり、神聖さでもあったのです。

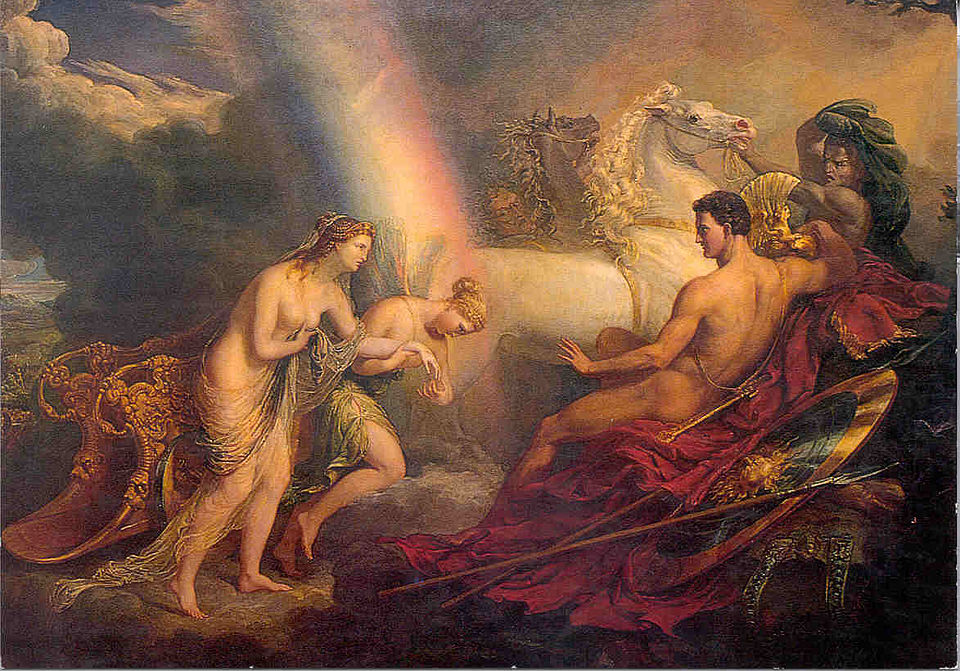

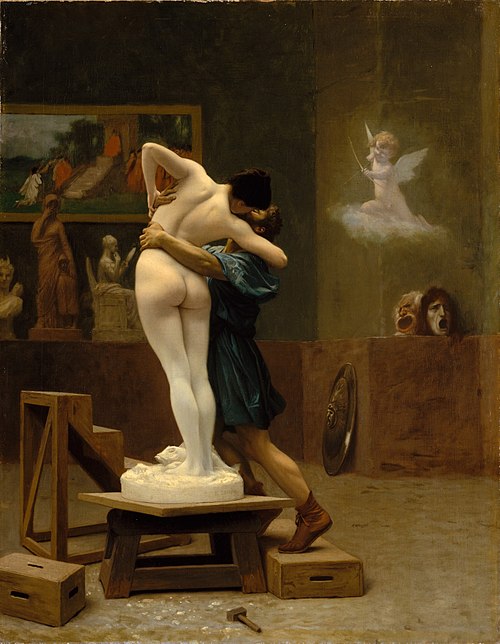

芸術に描かれるニュクス

ニュクスは芸術の中で、漆黒のヴェールをまとい、大きな翼を広げて夜空を飛ぶ姿で描かれます。

その衣には星々がきらめき、世界をそっと包み込んでいくような雰囲気が漂っているんです。

こうした表現には、夜の持つ静けさや幻想的な美しさも込められています。

単なる「暗闇」ではなく、そこにある神秘と深み。

ニュクスは、目に見えないものへの畏れや、静かに満ちる力を象徴する存在として、今も多くの作品の中で描かれ続けているんですね。

つまりニュクスは、宇宙の始まりから存在し、神々ですら恐れた「夜の具現化」だったのです。

|

|

|

夜の闇を支配する力──眠りと死をもたらす神秘的な能力

昇るヘリオスと去るニュクスとエオス(黒絵式レキュトス)

神話上では、夜の神ニュクス、暁の女神エオスが去り、ヘリオスが昇ることで「夜⇒昼」という循環が成ると考えられていた。

出典:Photo by Ismoon / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ニュクスの力は、ただ夜を連れてくるだけの単純なものではありません。

それはもっと深く、人間の心や命そのものにまで影響を及ぼす神秘的なちからだったんです。

彼女は安らぎをもたらす存在であると同時に、死や恐怖を連想させる、まさに“二面性の化身”ともいえる女神でした。

眠りを与える力

夜は、体を休める時間。そして、心を静める時間。

ニュクスは、そんな夜の静けさを世界に広げていく女神でした。

彼女の子どもであるヒュプノス(眠りの神)が象徴しているように、眠りは人にとって欠かせないもの。

眠れなければ、心も体も弱ってしまいますよね。

だからこそニュクスは、「命を守る女神」でもあったんです。

夜が訪れることは、ある意味で「今日も安心して休んでいいよ」というサインだったのかもしれません。

死を連想させる闇

けれど夜は、やさしさだけではありませんでした。

その静けさの奥には、もうひとつの側面──「死」がひっそりと潜んでいたんです。

ニュクスの子にはタナトス(死の神)もいます。

だから夜という時間は、しばしば「永遠の眠り」を象徴するものとしても見られていたんですね。

眠りと死──どちらも“目を閉じて、意識を手放すもの”。

この似た感覚が、ニュクスの神秘的なイメージをさらに深めていたんです。

恐怖と静寂の支配者

夜の闇って、どこか落ち着く一方で、ちょっと怖くもありますよね。

月も星も隠れた暗闇の中では、何が潜んでいるか見えないからこそ、想像が膨らむんです。

獣の気配、見えない影、死者のささやき……そんなものが潜んでいるかもしれない。

夜は安心と不安が入り混じった不思議な時間でもあったんですね。

だからニュクスは、「恐れられながらも、敬われる」存在でした。

人々は彼女に安らぎを求めつつも、同時にその深淵にひそむ何かを本能的に畏れていた──

それこそが、ニュクスという女神のもつ特別な力だったのです。

つまりニュクスの力は、眠りと死を同時にもたらす「夜の支配力」だったのです。

|

|

|

ニュクスが生んだ子ら──運命や死を司る存在との関わり

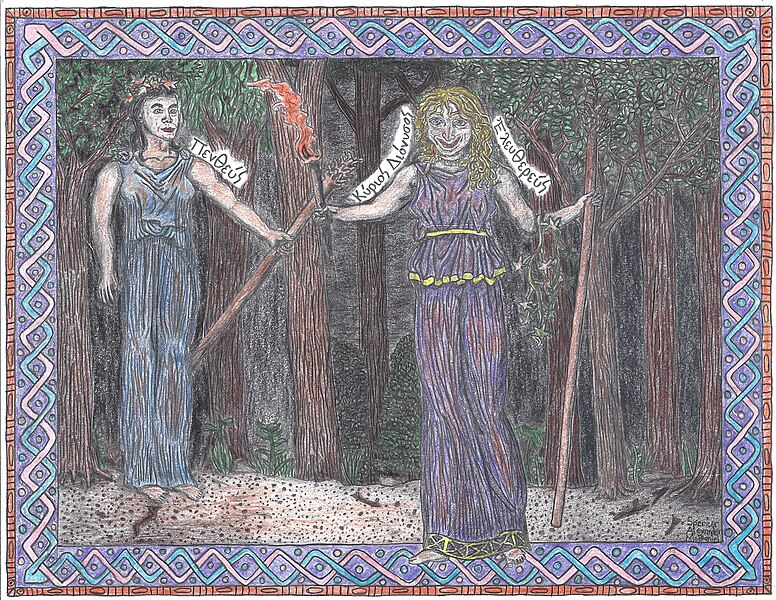

サルペドンの遺体を運ぶタナトス(死)・ヒュプノス(眠り)

戦死したサルペドンを、ニュクスの子供達が運ぶ場面。冥界観や死生観が具体的に描かれ、ギリシャ神話における「死」のイメージを象徴的に示している。

出典:Photo by Jaime Ardiles-Arce / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

ニュクスは「夜」の象徴であると同時に、多くの神々や抽象的な概念を生み出した“原初の母”でもありました。

しかもその子どもたちは、人間が生きていくうえで避けて通れないもの──生と死、運命、感情と深く結びついた存在ばかりだったんです。

ニュクスは、人間のどうにもならない「現実」そのものを形にした母とも言えるんですね。

眠りと死の子

ニュクスの子どもの中でもとくに有名なのが、ヒュプノス(眠り)とタナトス(死)です。

ヒュプノスは、やさしくまぶたを閉じさせてくれる存在。

夢を通して心を癒やし、明日へとつなげてくれます。

一方でタナトスは、生の終わりをもたらす存在。

決して逃れられない「死そのもの」でした。

このふたりは、夜がもたらす二つの顔。

つまり、安らぎと恐怖という相反する力を、ニュクスは同時に抱えていたということなんですね。

運命を操る子ら

さらにニュクスは、モイライ(三人の運命の女神)を生んだとも伝えられています。

モイライは、人の運命の糸を紡ぎ(クロトー)、測り(ラケシス)、切る(アトロポス)という役目を果たしていました。

人がいつ生まれ、どんな人生を送り、いつ死ぬのか──すべてはこの三人の手の中にあったのです。

つまり、ニュクスは「運命そのものの母」。

生も死も、喜びも悲しみも、すべての始まりに彼女がいたということですね。

破壊と復讐の子どもたち

他にもニュクスが生んだとされる子には、エリス(争い)、ネメシス(復讐)、ケーレス(死の精霊)などがいます。

どれも、人間社会に確実に訪れる混乱・裁き・死を象徴する存在たち。

つまりニュクスという女神は、夜の包容力の中から、やさしい眠りだけでなく、苦しみや破滅も生み出していたんです。

善も悪も、光も影も、すべてをひとつに抱え込むような存在。 ニュクスは「全ての現実を産み落とす夜の母」として、人々に深い畏敬の念を抱かれていたのでした。

つまりニュクスの子どもたちは、人間の運命や死、争いを象徴する存在であり、夜の女神の力を受け継いでいたのです。

|

|

|