癒しと奇跡の聖域──アスクレピオス神殿から学ぶギリシャ神話

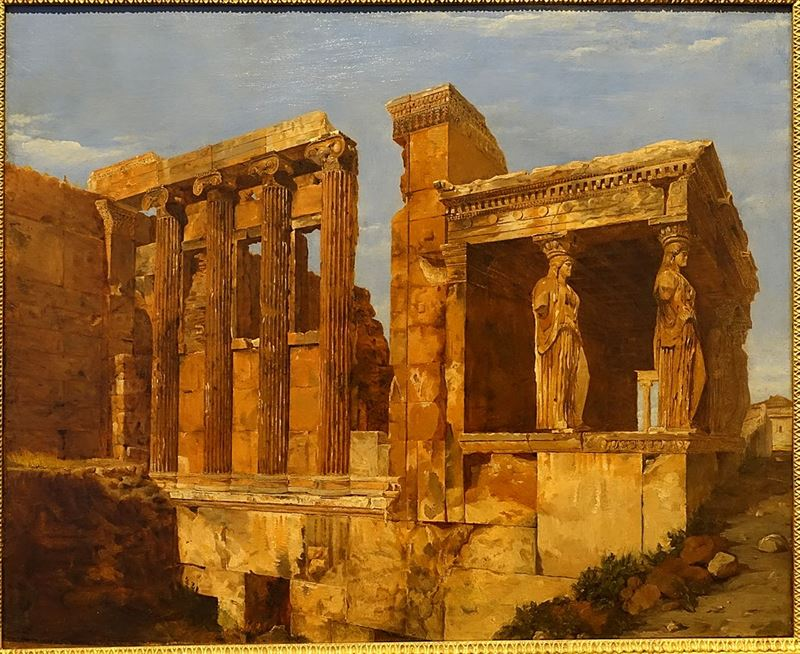

エピダウロスのアスクレピオス神殿 復元図

医神アスクレピオスを祀る聖域の神殿を19世紀資料に基づいて復元した図版で、建築意匠と配置の理解に役立つ。

出典:Photo by Wellcome Library, London / Wikimedia Commons CC BY 4.0

古代ギリシャの人たちにとって、病気やけがって単なる体の不調じゃなかったんです。その背後には神さまの意志がある──そう信じられていました。だからこそ、治してもらうには薬や治療だけじゃなくて、祈りや儀式も欠かせなかったんですね。

そんな中で、特に強い信仰を集めたのがアスクレピオスという医の神さま。彼を祀った神殿には、癒しや奇跡を求めてたくさんの人たちが足を運びました。その神殿は、ただの医療施設じゃなくて、心まで整えてくれるような「聖なる場所」だったんです。

つまり、癒しと奇跡の聖域──アスクレピオス神殿は、「神と医学が出会った、歴史の大きな交差点」。古代の人々にとって、ここは信仰と医療がひとつになった、かけがえのない特別な場所だったんですね。

|

|

|

|

|

|

医神アスクレピオスの神話──人間に与えられた癒しの力

アスクレピオスがヒッポリュトスを蘇らせる場面

医神アスクレピオスが戦車事故で倒れたヒッポリュトスに手を差し伸べ、死から引き戻す瞬間を刻んだ版画(オウィディウス『変身物語』より)

出典:Petrus Clouwet (printmaker) after Abraham van Diepenbeeck / Rijksmuseum / Wikimedia Commons CC0 1.0 Public Domain

アスクレピオスは、ギリシャ神話に登場する医の神さま。あまりにもすごい力を持っていて、なんと死んだ人さえ蘇らせてしまうとまで語られているんです。生まれ方もちょっとドラマチックで、お父さんは太陽神アポロン、お母さんは人間の女性コロニス。

でも、生まれてすぐに母を亡くしてしまい、父アポロンの手で救われたアスクレピオスは、賢者として名高いケンタウロスのケイロンに育てられることになります。

このケイロンって、ギリシャ神話では名だたる英雄たちを育てたスゴい先生。アスクレピオスもその弟子のひとりとして、薬草の知識から体と心を癒す方法まで、あらゆる医術を学んでいったんです。そしてその努力の果てに、神々ですら驚くほどの医療技術を身につけるようになるんですね。

癒しの技を授かった存在

アスクレピオスは、薬草を使った自然療法、手術のような処置、さらには心のケアまで、幅広い技術を習得していきました。まさに「自然とともに生きる医の達人」って感じですね。

とくに有名なのが、彼が死者を蘇らせたというエピソード。命の境界線を越えるこの行為は、神の世界におけるルールを破るものとされ、ゼウスの怒りを買ってしまいます。そしてついには、雷霆(らいてい)──ゼウスの雷によって、その命を奪われてしまうのです。癒しの力が強すぎたゆえの、悲しい運命ですね。

神格化と星座への昇格

でも、ここで物語は終わりません。息子を奪われたアポロンは怒り、ゼウスに抗議します。そしてその訴えを受け入れたゼウスは、アスクレピオスの偉業を称え、蛇の巻きついた杖とともにへびつかい座として星に上げたのです。

この出来事は、癒しの力が「神々のもの」から「人間の世界」に授けられたしるしとして語り継がれてきました。夜空に輝く彼の星座は、今も「医の神」の象徴として、私たちの記憶の中に生き続けているんですね。

人々の中の「医の神」

その後、アスクレピオスは癒しの守り神として大切に信仰されるようになります。病気に苦しむ人々は彼の神殿に足を運び、祈りを捧げて、夢の中で治療法を授かる「夢療法」を求めたといわれているんです。

神さまが夢に出てきて、治し方を教えてくれるなんて、当時の人たちにとってはすごく心強かったでしょうね。アスクレピオスは、神と人との間に立って、癒しへと導いてくれる特別な存在だったんです。神話の中の話にとどまらず、まさに「信仰と医療をつなぐ橋」だったんですね。

つまりアスクレピオスは、人々に癒しと医術をもたらす神として、特別な信仰を集めていたのです。

|

|

|

アスクレピオス神殿(アスクレピオン)の役割──祈りと治療の場

エピダウロスの劇場

アスクレピオスの聖域にある古代エピダウロスの劇場。古代ギリシャの建築美を象徴しています。

─ 出典:Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0/Kritheusより ─

アスクレピオンと呼ばれる神殿群は、古代ギリシャのあちこちに点在していたんですが、中でもとくに有名だったのがエピダウロスにあった聖域です。ここはもう「ただの神殿」なんかじゃなくて、祈りと医学、自然と信仰がひとつになった“癒しの総合施設”として、多くの人々に親しまれていました。

訪れる人にとって、そこは神さまにお願いするだけの場所じゃなかったんですね。体だけじゃなく、心までスッキリ整えられるような、まさに聖なるリトリートの場。宗教と日常の治療がしっかり手を取り合っていた空間だったんです。

病を癒すための空間

エピダウロスのアスクレピオンには、神殿だけじゃなくて治療所・浴場・体育施設までそろっていました。まず訪れた人たちは、身を清めて心と体をリセット。それから神殿で祈りを捧げて、自分を整えていったんです。

その後に向かうのが夢殿(アバトン)と呼ばれる神秘的な建物。そこに横になって、神の訪れを待ちました。夢の中にアスクレピオスが現れて、病気を治す方法をそっと教えてくれる──そんなふうに信じられていたんです。これはいわゆる夢療法。信仰と安心感が結びついた、古代らしいやさしい医療のかたちですね。

劇場と癒しの関係

もうひとつ面白いのが、神殿のすぐそばに古代劇場があったこと。この劇場は娯楽のためだけじゃなく、感情を解き放って心を癒す場所とされていたんです。

観客は悲劇や喜劇を観ることで、自分の中にたまった想いやストレスをスーッと吐き出していきました。いまの心理療法とか音楽療法にも通じる発想ですよね。癒しって、体だけじゃなく心にもちゃんと届くものなんだよ──そんな古代人の知恵が、ここにしっかり息づいていました。

信仰と医療の融合

アスクレピオンでは、医学と宗教がけんかすることなく、むしろ支え合っていたんです。医師たちは患者の症状をよく観察して治療を行い、同時に神への祈りも大切にしていました。

そこには、医師と巫女、患者と神さま──みんなが同じ場で、ひとつの目的「癒し」に向かって力を合わせる姿があったんです。まさに、人間の知恵と信仰が美しく調和していた空間。アスクレピオンは、そんな理想の場所だったんですね。

つまりアスクレピオンは、心身両面から癒しを目指す、古代ギリシャの医療と信仰のハーモニーだったのです。

|

|

|

現代医学への影響──蛇の杖に象徴される医術の継承

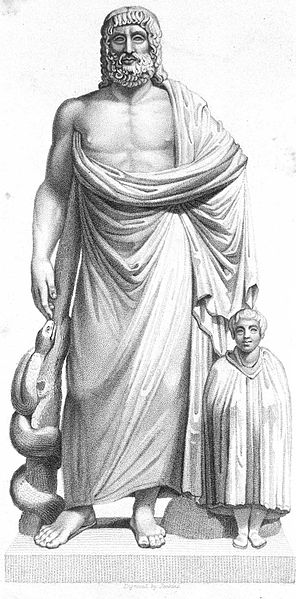

アスクレピオスの彫像

杖には医療の象徴である蛇が巻き付いてる

─ 出典:ジェンキンス作(1860年頃)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

いまでも医療のマークとしてよく見かける「蛇が巻きついた杖」──あれって、じつはアスクレピオスの象徴なんです。ただの装飾じゃなくて、古代からずっと癒しと再生を意味する大事なシンボルとして受け継がれてきたものなんですよ。

この杖には「病を癒す力」が目に見える形で込められていると言ってもいいかもしれません。古代の人たちにとって、この杖はまさに「安心」と「希望」のしるしだったんです。

蛇の意味するもの

蛇って、古代の世界では脱皮をくり返して生まれ変わる姿から、「再生の象徴」として特別に見られていました。死んで、生まれて、また生きる……そのサイクルを体現する不思議な生き物だったんですね。

だからこそ、蛇は癒しの神・アスクレピオスのベストパートナーとして大事に扱われました。神話の中でも、蛇が登場して治療法を教えるシーンがあって、「ただの動物」なんかじゃなくて、知恵と再生のシンボルとして信じられていたんです。

医学の象徴としての継承

このアスクレピオスの杖、いまでは医師会のマークや救急車のシンボルなんかにも使われていて、私たちの身近なところにちゃんと息づいています。街なかで見かけたこと、きっとありますよね。

ただし、ちょっとややこしいのがヘルメスの杖(ケーリュケイオン)との混同。羽がついていて、蛇が2匹巻きついたやつです。でもあれは商業や交渉を司る神・ヘルメスのシンボルなんですよ。

医療を象徴するのは、一本の杖に一匹の蛇──そう、アスクレピオスの杖が正解なんです。

古代の精神が現代に生きる

アスクレピオスの信仰って、昔話として終わったわけじゃありません。いまでも「命を大切にする心」として、医療の中にしっかり生きています。

古代の人たちが神殿で祈ったように、現代の人たちは病院で治療を受け、癒しを求めます。その願いの根っこは、昔も今も変わらないんですよね。

神さまにすがっていた時代から、科学と技術に支えられる現代に至るまで、癒しの本質って、やっぱり「人を思いやる気持ち」なんです。それだけは、時代が変わっても変わらない、大切なものなのかもしれません。

つまりアスクレピオスの象徴は、現代医学においても癒しの心を伝える大切なシンボルとなっているのです。

|

|

|