セイレーンの「歌声で人を魅了し惑わせる」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話に登場するセイレーンは、ただの「美しい存在」なんかじゃありません。彼女たちは、人を惑わせて破滅へと引きずり込む──そんな恐ろしい魅力を持った存在だったんです。

使うのは剣でも爪でもなく、心にしみ込むような歌声。そのメロディを一度耳にしたら最後、航海者たちは抗えずに舵を失い、岩にぶつかって船ごと沈んでしまう……なんて恐ろしい話も伝えられています。

だからこそセイレーンは、「魅惑と死」の両方を象徴する存在として語り継がれてきたんですね。

つまり、セイレーンの物語って「美しいものに惹かれることが、どれだけ危ういか」を教えてくれる話でもあるんです。

|

|

|

|

|

|

セイレーンの起源──神話に登場する魅惑の存在

『スキュラとセイレーン』

1475年頃のこの作品では、セイレーンは女性の顔と鳥の体を持った姿として描かれている。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

セイレーンって、昔から「海と深く結びついた存在」として語られてきました。

姿もひとつじゃなくて、人魚のように描かれることもあれば、女性の顔と鳥の体を持った姿で登場することもあるんです。

彼女たちは河の神アケロオスとムーサ──つまり音楽と詩をつかさどる女神たち──の娘とされることもあり、自然と芸術の力をあわせ持つ特別な存在だったんですね。

だからこそセイレーンは、「怖いけど美しい」「近づきたいけど危ない」──そんな恐れと憧れが同居する存在として、人々の想像の中で長いこと語り継がれてきたんです。

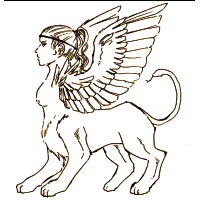

鳥の姿と人魚の姿

古い芸術作品を見ると、セイレーンは鳥の体に女性の顔という、ちょっと不思議な姿で描かれていることが多いです。

翼を広げて歌うその姿は、空も海も自由に行き来してるような、神秘的な雰囲気がありました。

でも時代が進むにつれて、セイレーンはより「海っぽい存在」としてイメージされるようになっていきます。

中世以降には、もうほとんど人魚のような姿で描かれることが一般的になりました。

つまり、セイレーンの姿ってひとつに決まっていたわけじゃないんです。その時代その時代で、人々が「海」に対して抱いたイメージや感情を投影した結果なんですね。 セイレーンの姿そのものが、人間の想像力の変化を映す鏡だといえるかもしれません。

音楽の女神との関係

一説によれば、セイレーンはもともとムーサ──音楽と芸術の女神たち──に仕えていた存在だったとも言われています。

本来は、人の心を癒やし、喜びを届ける歌を奏でる、優雅な存在だったんです。

でも、神々の怒りや罰によって姿を変えられ、やがて航海者を破滅へと誘う怪物になってしまったんですね。

この話、まさに「美しいものが恐ろしいものに変わる」という、神話によくあるパターン。

きらめく歌声が、あるときは幸せをもたらし、あるときは命を奪う。 美と破滅が紙一重でつながっている──まさに神話が教えてくれる深いメッセージです。

海との結びつき

セイレーンの住処は、岩礁や孤島といった、航海の難所とされる場所。

つまり彼女たちは、「避けようのない危険」として海に潜んでいたんです。

静かに歌って近づいてくるけど、その先には確実な死が待っている。

荒れた海と美しい歌声──その組み合わせは、まさに逃げ道のない罠ですよね。

でもこの神話、ただのホラーではありません。 海が持つ豊かさと、命を奪うほどの厳しさ──その両面をセイレーンという存在に重ねているんです。

つまり、セイレーンは「人間にとっての海の姿」そのもの。 セイレーンは海という存在の二面性を、そのまま映したような存在だったんですね。

つまりセイレーンは、美と恐怖を併せ持つ、海の神秘を象徴する存在だったのです。

|

|

|

歌声の魔力──人を惹きつけ破滅へ導く能力

エドワード・バーン=ジョーンズ作『セイレーン』

セイレーンの歌声により船乗りが岸へと引き寄せられていく場面を描く。海辺に並ぶ妖しい姿と視線が、誘惑の不可避さを象徴している。

出典:Edward Burne-Jones (1833–1898) / Wikimedia Commons Public Domain Mark 1.0より

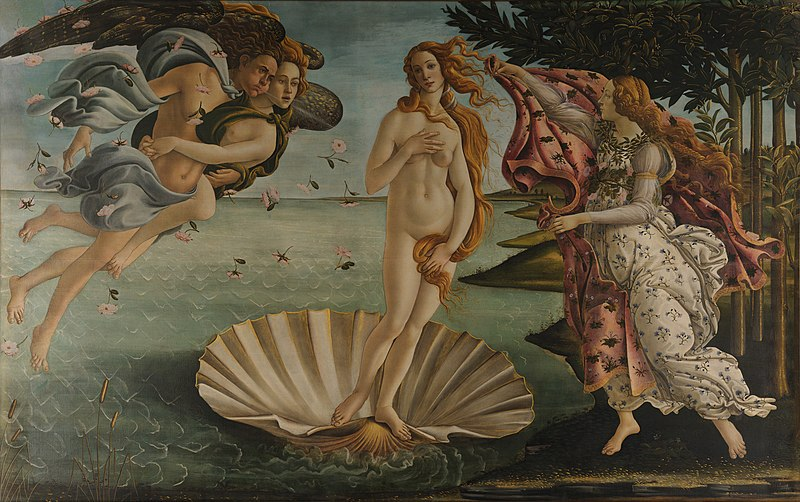

セイレーンのいちばんの力といえば、やっぱりその歌声ですよね。

ただきれいなだけじゃない。あの旋律と甘い言葉には、人の心をとろけさせてしまう不思議な魔力があったんです。

それを聞いた者は、まるで夢でも見ているかのように、すべてを忘れてしまう。

気づいたら自分の理性も判断もどこかに消えていて……だからこそ、あの歌声はただの音楽じゃなかったんです。

恐れと憧れが同時にわき起こる、そんな危険な美をまとった声だったわけですね。

船乗りを惑わす歌

彼女たちの歌に耳を傾けた航海者たちは、もうダメ。

使命も、仲間の声も、危険の予感すらも、全部吹き飛んでしまって、ただその声のほうへとフラフラ引き寄せられていく。

そして気づいたときには、舵を取る手は止まり、船は岩にぶつかり……命を落とす。 セイレーンは、ただ歌うだけで人を滅ぼす──それが逆に、恐怖を倍増させているんですよね。

抗えない魅力

この歌声がほんとうに怖いのは、どんな英雄でも、どんな知者でも抗えないというところ。

頭では「これは罠だ」「近づいちゃいけない」って分かっているのに、体は勝手に動いてしまう。

足は止まり、目はうっとりして、気づいたらすべてが終わってる──そんな感じなんです。

人間の欲望や好奇心にそっと忍び寄って、それを逆手に取る──セイレーンの力は、まさにそこにありました。

これはつまり、「自分の中にある弱さと向き合え」という、ちょっと切ないメッセージでもあるんですね。

誘惑の象徴

あの歌声って、結局のところ人間の欲望そのものを象徴しているのかもしれません。

心地よくて甘くて、つい惹かれてしまう。でも近づけば破滅が待っている。

まるで炎に飛び込んでいく蛾のように、自ら進んで滅びへ向かってしまう……そんなイメージです。

だからセイレーンの神話は、「目の前の魅力に惑わされるなよ」という人生の戒めとしても語られてきたんですね。

美しさの中に潜む危うさ──それを教えてくれる存在。それが、セイレーンだったんです。

つまりセイレーンの歌声は、美しい誘惑が人間を破滅へと導く力を象徴していたのです。

|

|

|

オデュッセウスとアルゴー船の物語──セイレーンを退けた英雄たち

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス作『オデュッセウスとセイレーン』(1891年)

オデュッセウス一行がセイレーンの誘惑に抗しながら航海を続ける様子

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

セイレーンの神話の中でも、とくに語り継がれているのが「英雄たちとの対決」です。

あの恐ろしい歌声に惑わされずに、なんとか航海を続けた彼らの姿は、「知恵と勇気で誘惑に打ち勝つ人間の力」をくっきりと描き出しています。

そしてこのエピソード、ただの冒険譚じゃないんです。本能的な欲望にどう向き合うか──そのヒントが詰まった、人生の教訓でもあるんですね。

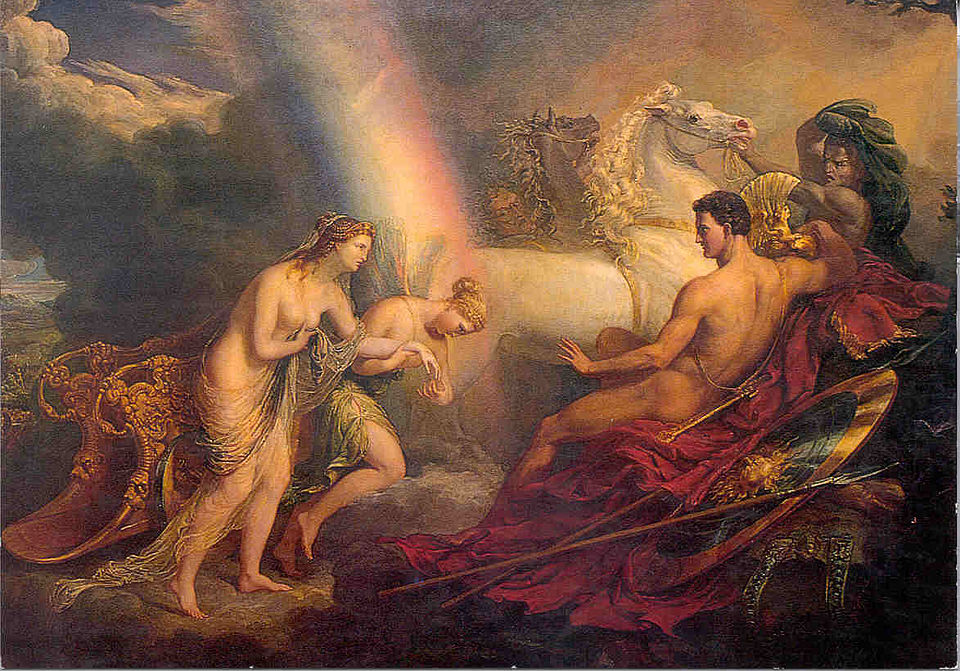

オデュッセウスの知恵

ホメロスの『オデュッセイア』に登場するオデュッセウスは、セイレーンの誘惑にどう立ち向かうか、あらかじめ作戦を立てます。

まず船員たちの耳に蝋を詰めさせ、自分だけはマストにしっかり縛りつける。

こうすれば自分は歌を聞けるけど、動けない。船員たちは歌が聞こえないから平気──という、見事な知恵比べです。

どんなに心を奪われても、体は動かせない。この冷静な判断と工夫こそ、オデュッセウスの強さだったんですね。

アルゴー船の冒険

もうひとつの物語では、イアソン率いるアルゴー船の一行が登場します。

このときセイレーンの歌声に対抗したのは、竪琴の名手オルフェウス。

彼は自らの音楽で仲間たちの耳と心を満たし、セイレーンの歌をかき消すようにして船を守ったんです。

「歌には、より美しい歌をぶつけろ」──まさに芸術で誘惑に立ち向かった瞬間でした。

誘惑を克服する象徴

オデュッセウスの知恵、オルフェウスの音楽──どちらのエピソードも、「人間は誘惑に負けるばかりじゃない」という希望を伝えてくれます。

たとえ心を揺さぶられるような強烈な魅力でも、知恵・工夫・芸術といった力で乗り越えることはできる。 人間には、誘惑に勝つ力がちゃんとあるんだ──セイレーンの神話が語っているのは、そういうメッセージなんですね。

だからこの物語は、誘惑に負けそうになるすべての人に向けた、小さなエールでもあるのかもしれません。

人間の弱さと、それを超える強さ。その両方が詰まった、今なお色あせない神話なんです。

つまりセイレーンは、人間が知恵や音楽の力で克服できる「誘惑の象徴」だったのです。

|

|

|