ギリシャ神話のルーツとは?神話誕生の源流をたどる

古代ギリシャ神話って、まるで壮大な物語の宝箱みたいですよね。でも、その中身をただ眺めるだけじゃなくて、「なんでこんなに豊かな神々の世界が生まれたんだろう?」ってちょっと立ち止まってみると、そこにはちゃんと理由があるんです。

自然の中にある大きな力への畏れ。

遠くの土地から伝わってきた、ふしぎな物語のかけら。

そして、何世代にもわたって受け継がれ、語り継がれた「ことば」の力。

そういったいろんな流れが重なって、いま私たちが触れている神話の世界が形づくられてきたんですね。

つまりギリシャ神話のルーツって、「自然への信仰」と「異文化との出会い」、そして「語りの力」が積み重なってできた、歴史そのものの結晶だったというわけなんです。

|

|

|

|

|

|

エーゲ文明と自然信仰の影響

『エウロペの誘拐』

ゼウスが白い牡牛に変身し、フェニキアの王女エウロパを誘拐する場面を描いた油彩

─ 出典:1632年レンブラント作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャの神話を考えるうえで、まず思い出したいのがエーゲ文明です。

まわりを豊かな海に囲まれて暮らしていた人々にとって、自然はいつもすぐそばにある、なくてはならない存在でした。

太陽や月、嵐や地震──そんな強大な自然の力に、人々は「人ならざる存在」の気配を感じとっていたんですね。

その畏れや感謝の気持ちが、祈りや儀式として形になり、そこから神さまたちのイメージが少しずつ育っていったのです。

海と神のつながり

エーゲ海に点在する島々では、航海の無事を願って海の神さまに供物を捧げる風習がありました。

風や波に左右される海の暮らしのなかで、人々は自然のご機嫌をうかがうように、日々祈りをささげていたのです。

ポセイドンのような神さまが生まれた背景には、そんな海への畏敬と感謝の気持ちがあったんですね。

人々にとって、自然はただの「環境」じゃなくて、神々が息づく神秘の舞台そのものだったのです。

動物や自然現象の象徴化

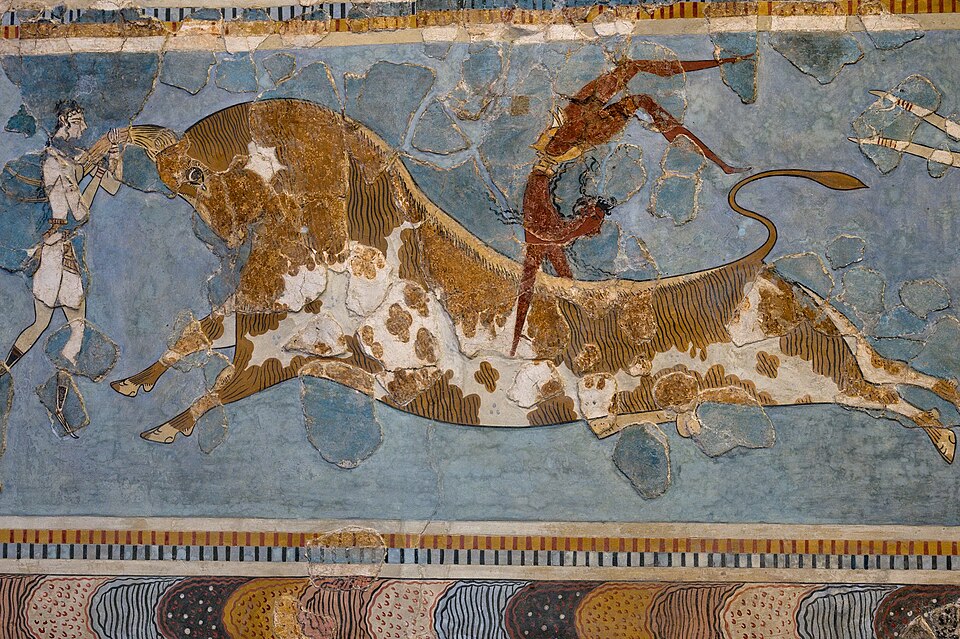

当時の壁画や工芸品を見てみると、雄牛や太陽といったモチーフがたびたび登場します。

なかでも雄牛は、特別に神聖な動物とされていて、儀式や装飾の中で大きな意味を持っていたんです。

そのイメージがふくらんで、やがてミノタウロスのような神話上の存在へとつながっていく。

動物や自然現象が、神話のなかで「力の象徴」として扱われていく様子がよくわかりますね。

エウロペの誘拐と牛の神秘

ここで思い出してほしいのが、エウロペの誘拐という神話です。

神々の王ゼウスが白い雄牛に変身して、フェニキアの王女エウロペを魅了し、クレタ島へと連れ去った──そんなお話。

これは単なる恋の神話じゃありません。 雄牛を聖なる存在と見る自然信仰が根っこにあって、同時に海を越えてやってくる新しい文化や人々を象徴する物語としても読まれているんです。

つまり、こうした神話の背後には、古代の人たちが自然や世界とどう向き合っていたのか、その心の動きがしっかり映し出されているんですね。

つまり神話はこうして、自然と人間、そして文明のつながりを語っていたのです。

|

|

|

オリエント神話からの伝播

ギリシャ神話の大洪水伝承を描いた絵画

ゼウスの怒りで世界が水没し、生き延びた二人が石を投げて人類を再生する場面。メソポタミアの大洪水譚(オリエント神話)の影響で生まれたと考えられている。

出典:Giovanni Benedetto Castiglione(作者) / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

ギリシャ神話の面白さをさらに深く味わうために大事なのが、ギリシャが地中海を通じて他の文明とつながっていたという点です。

船や商人が行き交う中で、人やモノだけじゃなく、神話や宗教的な考え方までもが一緒に旅をしていたんですね。

そうやっていろんな文化と出会う中で、ギリシャ神話はどんどん豊かに育っていったのです。

なかでもメソポタミアやエジプトの神話は、とくに大きな影響を与えました。

異なる文化の物語が、ギリシャの世界観にすっと溶け込んでいったわけですね。

英雄譚と東方の物語

たとえばギルガメシュ叙事詩に出てくる大洪水の物語。

これはギリシャ神話のデウカリオンとピュラによる洪水神話にも似たモチーフが見られます。

「世界がいったん壊されて、そこからまた新しく生まれ直す」──

そんな壮大なテーマは、当時の人々にとってとても共感しやすいものだったのでしょう。

そしてそれが、海を越えてギリシャ神話にも取り入れられていったんです。

エウロペ神話の異文化的背景

エウロペの物語も、異文化との関わりが色濃くにじんでいます。

彼女の名前には「広い目」という意味があるとされ、もともとフェニキアの文化圏にルーツがあると考えられているんです。

さらに、ゼウスが変身した白い雄牛に連れられて、フェニキアからクレタ島へ渡るという流れは、まさに東方世界とエーゲ世界を結びつける象徴的な物語。

恋愛ドラマに見えて、じつは文化の交流と移動そのものを映し出しているんですね。

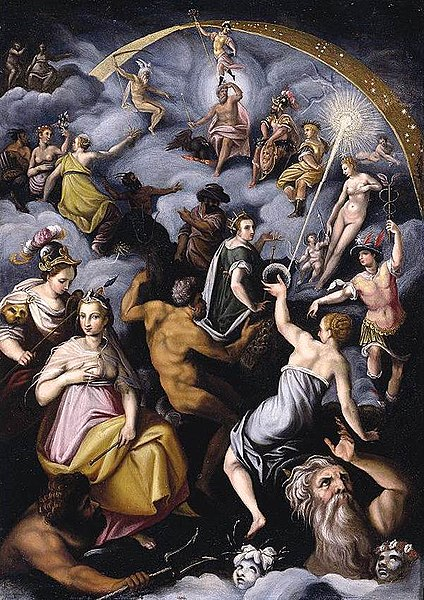

女神信仰の広がり

そしてもうひとつ忘れちゃいけないのが、女神信仰の影響です。

古代オリエントのイシュタルや、エジプトのイシスといった女神たちのイメージが、ギリシャに伝わっていく中で、アフロディテやデメテルの姿と重なり合っていきました。

愛・豊穣・母性といったテーマは、時代や文化をこえて共鳴しあうんですね。

そしてその共鳴が、ギリシャ神話の世界をよりふくよかに、深みのあるものへと育てていったのです。

つまりギリシャ神話は、単独で生まれたものではなく、広い世界との交流によって育まれていったのですね。

|

|

|

口承伝承と詩人たちの役割

ホメロスが詩を朗誦する場面の絵画(トマス・ローレンス)

『イリアス』『オデュッセイア』の作者として伝えられる詩人像。吟遊詩人による口承伝承の積み重ねが、ギリシャ神話の物語世界を後世へ受け渡したことを象徴的に表している。

出典:Thomas Lawrence(作者) / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

最後に忘れちゃいけないのが、神話が語り継がれてきたという事実です。

文字がまだ普及していなかった時代でも、人々は言葉の力を使って、大切な物語をずっと守り続けてきたんですね。

歌や詩にのせて、神さまたちの営みや英雄たちの冒険が語られ、それが何世代にもわたって受け継がれていくうちに、

やがて壮大な神話世界へと育っていったんです。

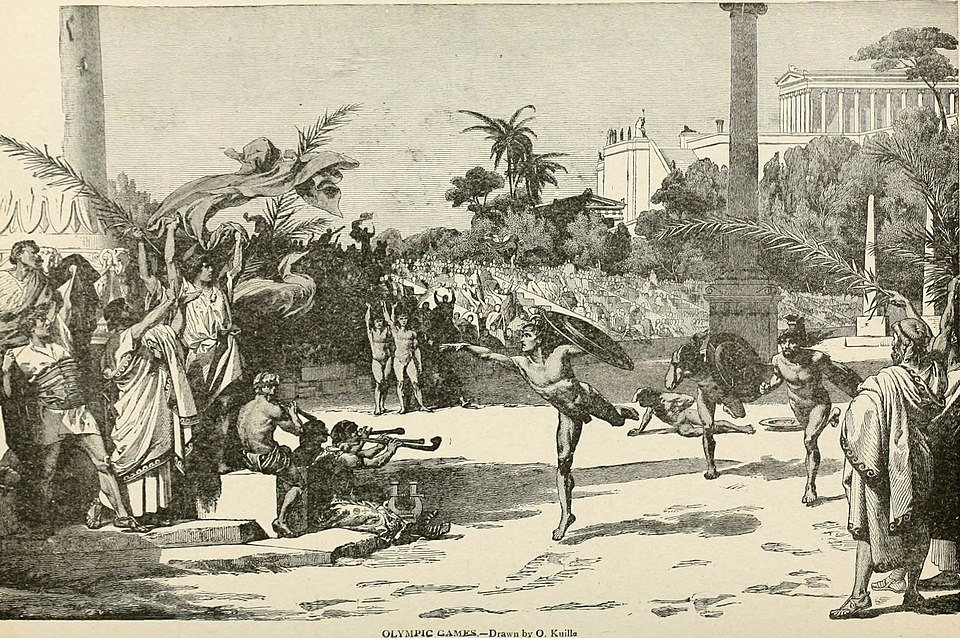

歌い継がれる物語

昔の人たちは、夜の集まりやお祭りの場で、神々や英雄たちの物語を歌って伝えていました。

語り手は、声と記憶だけを頼りに、長い長い物語を少しも間違えずに語っていたんです。すごいですよね。

焚き火を囲んで聞き入る人々の中で、神話はただの“昔ばなし”じゃなくて、生きた信仰や知恵として息づいていた。

まるでおじいちゃんやおばあちゃんが昔話を語ってくれるみたいに、声によって神話は生き続けたんですね。

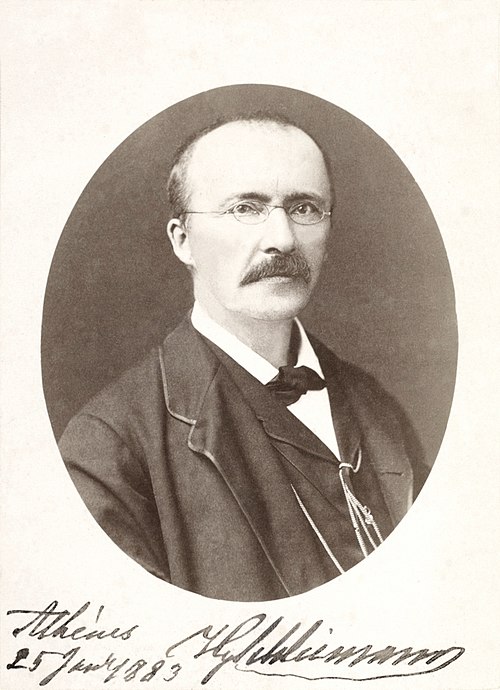

ホメロスの登場

そして、そんな口伝の物語を文字にまとめた人物があらわれます。

それが詩人ホメロス(紀元前8世紀頃 生没年不詳)です。

彼は、これまで歌や語りで伝えられていた物語を、『イリアス』や『オデュッセイア』として壮大な叙事詩に仕立てました。

そのおかげで神話は文学作品として残るようになり、ギリシャ神話の世界観を決定づけることになったんです。

言葉が結ぶ共同体

神話を語るということは、ただ楽しむだけじゃなく、人々の心をひとつにまとめる力がありました。

語られる物語は、聞く人たちのあいだに共通の記憶や価値観を育てていったんです。

戦いや災害に見舞われたときも、物語が人々の心をつなぎとめてくれた。

そして神話は、そっと「自分たちは何者なのか」という問いに、答えをくれていたんですね。

つまり口承伝承と詩人による語り継ぎこそが、神話を時代を超えて残す原動力だったのです。

|

|

|