ギリシャ神話における「魔物」とは?──英雄たちの前に立ちはだかる神話的怪物たち

古代ギリシャの英雄たちの物語を盛り上げていたのは、じつは神々や人間だけじゃなかったんです。

彼らの前に立ちはだかったのは、自然の驚異や人々の恐れがかたちになったような「魔物」たちでした。

どれもこれも奇妙な姿ばかりで、火を吐いたり毒をまき散らしたり、ときには人と獣がまざったような存在として語られてきたんですね。

でも、魔物ってただの恐怖のかたまりじゃないんです。人間の勇気や覚悟を試す試練の壁として、物語の中に置かれていたんですね。

だからこそ、英雄たちがその壁に立ち向かう姿が、物語のいちばんの見せ場になっていくんです。

つまりギリシャ神話の「魔物」って、人々の恐れを映し出しながら、英雄をほんとうの英雄に育てていく存在だったんですね。

|

|

|

|

|

|

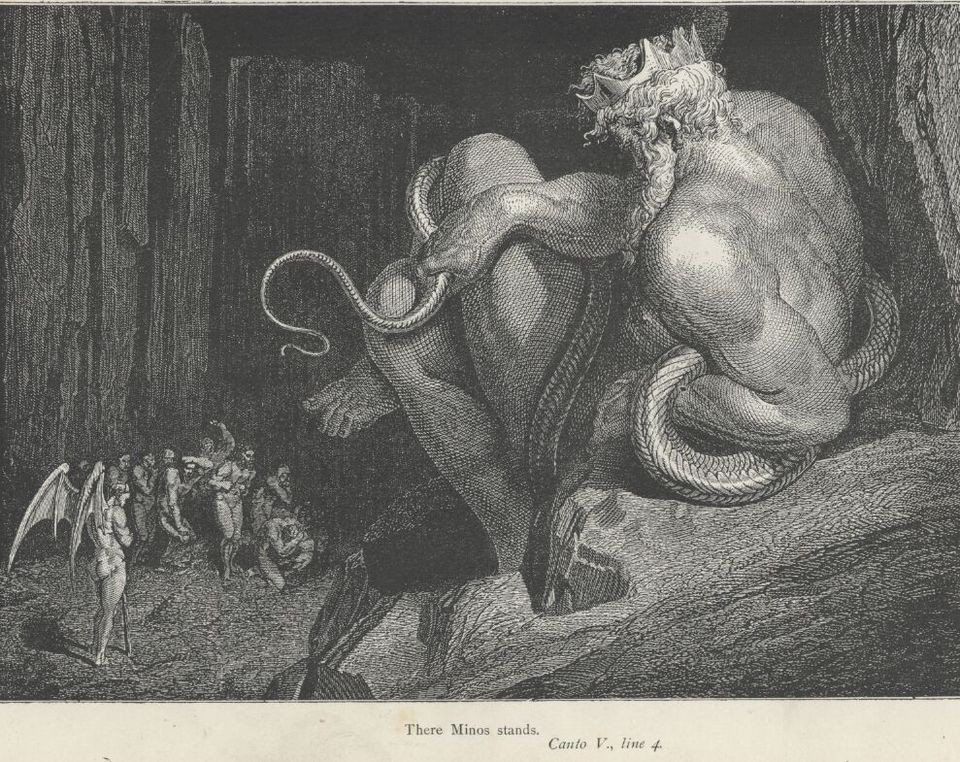

ケルベロス──冥界を見張る三つ首の番犬

冥界の番犬ケルベロス

ウィリアム・ブレイクがダンテの『神曲』のために描いたケルベロスの姿

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ケルベロスは、冥界の入り口を守る三つの頭を持つ巨大な犬。しかもその背中には蛇が巻きついていて、尻尾は毒蛇──まさに生と死の境目をにらみつける、異形の守護者だったんです。

冥界を守る恐怖の番人

このケルベロスの役目ははっきりしていました。冥界から死者が勝手に出てこないように、そして生者が軽々しく踏み込まないように見張ること。

ただ怖いだけじゃなく、冥界のルールと秩序を守る存在だったんですね。

つまりケルベロスの姿は、「生と死の境界を守る者」として、人間に越えてはならない一線を教えていたわけです。

ヘラクレスと死への挑戦

ヘラクレスのケルベロスへの挑戦

十二の試練の一つとして、ヘラクレスが冥界から番犬ケルベロスを連れ出そうとする様子

─ 出典:1636年 ピーター・パウル・ルーベンス作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

英雄ヘラクレスが成し遂げた十二の功業の最後の試練──それこそがケルベロスとの対決でした。

冥界に下り、武器も使わず素手でケルベロスに挑んだヘラクレスは、驚異的な力で彼をねじ伏せ、なんと地上に連れて帰ってくるんです。

この壮絶な試練は、「人が死そのものに立ち向かう勇気」を象徴してるんですね。

怪物以上の意味をもつ存在

たしかにケルベロスは恐ろしい怪物。でも同時に、正義の番人として冥界を守るという大切な役割を担っていました。

その二面性──恐怖と守護をあわせ持つ姿こそが、ケルベロスをただの化け物じゃない、聖なる境界の怪物として神話に刻んだ理由なんです。

つまりケルベロスの物語は、冥界を守る恐怖と同時に、人間が死に挑もうとする勇気を象徴しているのです。

|

|

|

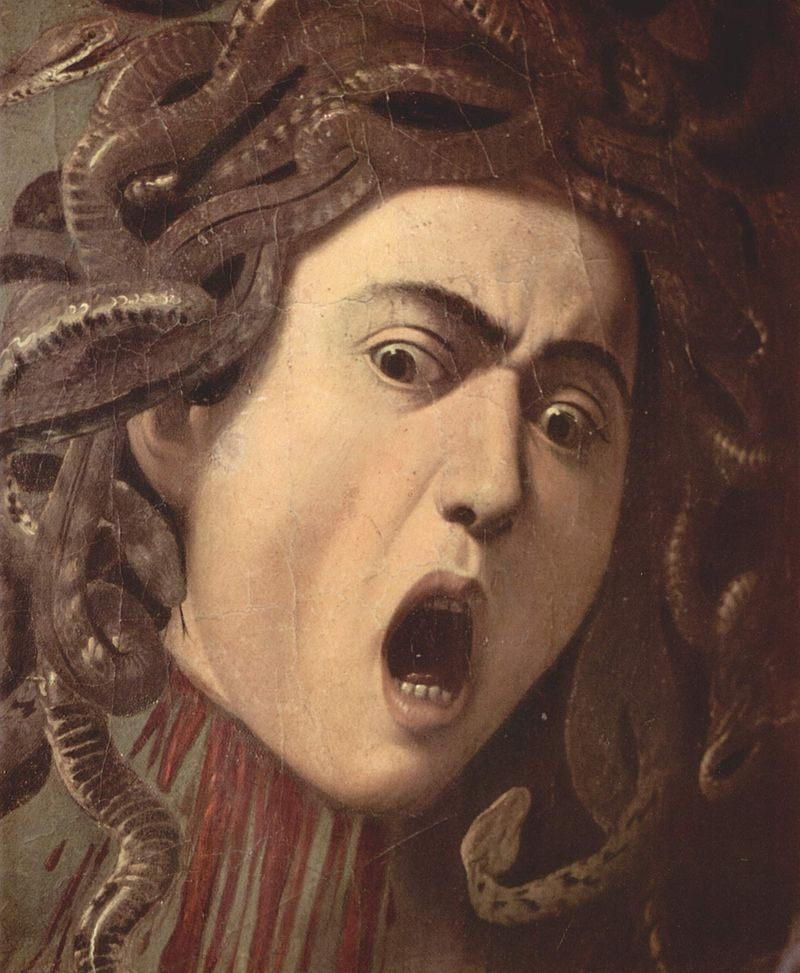

メドゥーサ──石に変える視線をもつ蛇髪の怪物

ペルセウスに討ち取られた直後のメドゥーサ

─ 出典:カラヴァッジョ作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

メドゥーサは、恐ろしいゴルゴン三姉妹のひとり。髪の毛は全部、生きた蛇。目が合った者はその場で石にされてしまう──そんな恐怖の象徴として、古代の人々に語り継がれてきた存在です。

その姿はあまりにも異様で、「見ることすらできない恐怖」を体現していたんですね。

呪いによって生まれた怪物

実はメドゥーサ、もともとはとても美しい娘だったとも伝えられています。でも海神ポセイドンに愛されたことがきっかけで、女神アテナの怒りを買ってしまった。そしてその罰として、蛇髪の怪物に変えられてしまったんです。

美しさが一転して恐怖になる。まさに「美から恐怖への転落」という物語そのもの。

この背景には、女性の美に対する嫉妬や畏れ、さらには罰といったテーマが隠されているともいえそうです。

英雄ペルセウスとの対決

メドゥーサに挑んだのは、英雄ペルセウス。彼は女神アテナから鏡のような盾を受け取り、その反射を使って直接目を合わせずに接近。

そして絶好のタイミングで一気に首を斬り落とすことに成功したんです。

この戦いは、「恐怖は知恵と勇気で乗り越えられる」というメッセージとして語り継がれていきました。

恐怖が守りに変わるとき

切り落とされたメドゥーサの首からは、なんと有翼の馬ペガソスが生まれました。そしてその首そのものも、のちに護符として使われるようになるんです。

盾や建物にその顔を刻み込めば、悪をはねのける力があると信じられていました。

つまりメドゥーサは、ただ怖いだけの存在じゃないんです。

「恐怖」と「守護」──その両方の顔を持つ、ちょっと不思議な象徴として、今も語り続けられているんですね。

つまりメドゥーサの物語は、恐怖そのものが同時に守護へと転じる二面性を持っていたのです。

|

|

|

ヒュドラ──不死の首をもつ毒の怪物

ヒュドラと戦うヘラクレス

ヘラクレスがレルネー湖の怪物ヒュドラと戦う様子を描いた19世紀の作品

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヒュドラは、レルネの沼に棲んでいた巨大な水の怪物。何本もの首を持っていて、そのうちのひとつはなんと不死身だったって言うんですから、もうただごとじゃないですよね。

しかも体からは猛毒が……息も血も触れたらアウト。古代の人々にとっては、まさに「死そのもの」を形にしたような存在だったんです。

ヘラクレス最大の難関

このヒュドラを倒すのが、英雄ヘラクレスに課せられた十二の功業のひとつ。

でもこれがまた、やっかいでして……首を切り落としても、すぐに2本に増えるんです。力自慢のヘラクレスでも、力だけじゃどうにもならなかったんですね。

この「切っても切っても増える首」は、まるで悩みごとや災いがどんどん増えていくようで、寓話的な意味もあるといわれてるんです。

知恵と連携で勝利をつかむ

そこで登場するのが、甥のイオラオス。彼が切り落とされた首の根元を、燃えた松明で焼き潰すという作戦をとったことで、首の再生を止めることに成功!

そして最後に残った不死の首は切り落とされ、岩の下に封印されました。

この勝利は、仲間の助けと知恵があってこそ成し遂げられたものだったんです。ひとりじゃダメだったんですね。

恐怖を力へ変える

倒したヒュドラの毒──その恐ろしさは消えず、ヘラクレスはこの毒を矢に塗って武器にするという選択をします。

この矢は後の英雄物語でも大きな意味を持つようになるんです。

つまりこのヒュドラ退治の話って、ただ怖い怪物をやっつけたってだけじゃありません。 「恐怖を乗り越えて、自分の力に変えていく」っていう、人間的な成長の物語でもあるんですね。

つまりヒュドラの物語は、恐怖に立ち向かう知恵と工夫の大切さを伝えているのです。

|

|

|

ミノタウロス──迷宮に閉ざされた半獣半人の怪物

怪物ミノタウロスを制する英雄テセウス

─ 出典:アントニオ・カノーヴァ作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ミノタウロスは、クレタ島の王ミノスの妃・パシパエと、神聖な牡牛とのあいだに生まれた存在。牛の頭に人間の身体という異形の姿を持ち、生まれつき人を喰らうというおそろしい性質を備えていました。

その姿と行いは、古代の人々に深い恐れを刻みつけたんですね。

迷宮に封じられた怪物

この怪物を人々から隠すため、名工ダイダロスが設計したのがラビュリントス(迷宮)。

複雑に入り組んだその中心にミノタウロスは閉じ込められ、アテナイから送られてくる若者たちを生贄として喰らい続けていたんです。

理性を持たないまま、飢えと本能のままに生きるミノタウロスの姿は、人間の中にある破壊衝動を象徴する存在だったのかもしれません。

テセウスの挑戦と知恵

そこに立ち向かったのが、英雄テセウス。

彼はクレタの王女アリアドネから受け取った糸玉を使って、迷宮に挑みます。糸をたどることで道に迷うことなく、ついにミノタウロスの元へたどり着いたテセウスは、激しい戦いの末、怪物を倒すことに成功!

このエピソードは、勇気と知恵を持つ者だけが怪物を克服できる、という教訓を秘めているんです。

獣と人のはざまで

ミノタウロスは、人間と獣のあいだに生まれた存在。その姿は、人の中にある獣性──本能や欲望──を映し出す鏡でもありました。

だからこの物語は、ただの怪物退治じゃないんです。

「理性と本能のせめぎ合い」という、人間の内面を描いた寓話としても受け取られてきたんですね。

つまり、ミノタウロスの神話は恐怖の物語であると同時に、「人間とは何か」を静かに問いかけてくる神話でもあったんです。

つまりミノタウロスの物語は、人間の内に潜む獣性を乗り越える象徴的な物語なのです。

|

|

|

キマイラ──火を吐く三つの頭をもつ混ざりものの怪物

アレッツォのキマイラ(エトルリアの青銅像)

獅子の頭・山羊の胴・蛇の尾を併せ持つ怪物。英雄ベレロポンに討たれる運命を辿る。

出典:Photo by Lucarelli / Wikimedia Commons Public domainより

キマイラは、ライオンの頭にヤギの胴体、そして蛇の尾を持つという、まるで悪夢のような見た目の怪物。しかも口から火まで噴くというのですから、古代の人々にとっては「この世の理(ことわり)をこえた存在」そのものでした。

まさに「自然の歪み」を体現するような異形のモンスターだったんですね。

空からの奇襲と知恵の勝利

この恐ろしいキマイラに挑んだのが、英雄ベレロポン。彼が騎乗していたのは、空を駆ける天馬ペガソスでした。

ペガソスに乗って空から矢を放ち、最後には槍の先に鉛を仕込んでキマイラの口めがけて突き刺します。

キマイラの炎で鉛は溶け、喉の奥で固まり、呼吸をふさがれたキマイラは力尽きたんです。

この戦いは、人の勇気と知恵、そして神の助けが合わさってこそ、混沌に立ち向かえるという象徴的なエピソードだったんですね。

異形が象徴する不安

キマイラは、違う生き物を無理やりくっつけたような不自然な混成獣。

だからこそ人々は彼女の存在を、「調和を乱すもの」、「本来あるべき姿をこわすもの」として怖れたんです。

その恐怖は、怪物の強さうんぬんではなく、「秩序から逸脱すること」そのものへの根源的な不安から来ていたのかもしれません。

言葉として生き続ける存在

「キマイラ」という言葉は、やがて単なる怪物の名前をこえて、「幻想的だけど実現不可能なもの」を意味する言葉として使われるようになります。

夢物語、空想、実体のない理想──そんなイメージを持つようになったんですね。

つまりキマイラは、神話の中にとどまらず、今もなお混沌や幻想の象徴として、私たちの文化や言葉の中に生きているんです。

キマイラの物語は、自然の秩序から外れることの恐ろしさを伝えているのです。

|

|

|