創造と死のはざまで──ギリシャ神話における「破壊の神」とは誰か?

古代ギリシャ神話には、恵みや愛をもたらす神々がいる一方で、破壊や混乱を体現する存在たちも登場します。たとえば、戦場で血を求めるアレス、海や大地を荒れ狂わせるポセイドン、そして神々でさえ震え上がったといわれる怪物テュポーン。

彼らは人間にとって、まさに「避けようのない恐怖」や「自然の容赦ない力」そのもの。嵐や戦争、地震のような災厄を、目に見えるかたちにした存在だったんですね。

ギリシャ神話に登場する破壊の神々や怪物たちは、単なる“怖い存在”じゃなくて、人々の心の奥にある不安や脆さを映す鏡のようなものだったんです。

つまり、こうした破壊の神々は、人間が日々の暮らしの中で直面する「恐怖」や「混沌」を象徴する存在だったということ。彼らがいることで、人々はかえって秩序や平穏のありがたさを知ることができたのかもしれません。

|

|

|

|

|

|

アレス──戦争と流血を象徴する破壊の力

戦いの神アレス(ローマ名マルス)を描いた絵画

武具を携えた破壊神の姿を正面から捉え、荒々しさと威厳を強調した作品。

出典:Photo by Diego Velazquez / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話のアレスは、単なる「戦いの神」ではありませんでした。彼が象徴していたのは、戦争がもたらす破壊そのもの。勝利の栄光よりも、戦場に漂う血のにおいや、人々の苦しみ、叫び声、絶望といった恐ろしい現実を体現する存在だったんです。

だからこそ、同じく戦に関わる神でありながら、冷静さと戦略を重んじるアテナとは正反対の性格を持つ神として語られてきたんですね。

戦場に宿る恐怖の化身

アレスは、戦いの中で人が抱く「死への恐怖」や「制御不能な暴力」の化身とされていました。戦争はただ命を奪うだけじゃなく、畑を焼き、家族を引き裂き、国全体を衰弱させてしまう。

そんな「誰もが本当は避けたい現実」を、神の姿で表したのがアレスだったんです。

兵士たちの背後にまとわりつく、言葉にできない不安や絶望。それがアレスという神の本質でした。だから逃げたくても逃げられない存在として、ギリシャ神話の中で語り継がれてきたんですね。

愛と暴力の二面性

アフロディテとアレス(ボッティチェリ作《ヴィーナスとマルス》)

戦いの神アレス(ローマ名マルス)が武具を脱いで眠り、アフロディテ(ローマ名ヴィーナス)が見守る場面。2人の恋愛関係を示す。

出典:Photo by Sandro Botticelli / Wikimedia Commons Public domain

興味深いのは、そんな恐怖の神アレスが、アフロディテという愛と美の女神と恋に落ちたという点です。一見すると正反対のふたり。でも実は、破壊と創造は裏表の関係という深い真理がそこに隠れているんです。

戦争の中にも情熱や衝動があるし、愛の中にも嫉妬や争いといった黒い感情が潜んでいる。アレスとアフロディテの関係は、そんな人間の心の矛盾そのものを映していたのかもしれません。

人々にとってのアレス

ギリシャの人々にとって、アレスはあまり好まれる神ではありませんでした。たとえばスパルタのような軍事国家をのぞけば、勇気の象徴というより、破壊と混乱の象徴として恐れられることが多かったんです。

でも、だからといって彼の存在が無視されたわけではありません。アレスは、「戦争は美しいものじゃない」「むしろ避けるべきものだ」という現実を突きつける存在だったから。

嫌われながらも、忘れられなかった神。それがアレスなんです。人々は彼を恐れながら、その存在を通して戦争の悲惨さや重さをあらためて感じていたのでしょう。

つまりアレスは、戦争の恐怖と破壊を具現化した、忌むべき存在として人々に強く意識されていたのです。

|

|

|

ポセイドン──大海と地震をもたらす破壊の側面

馬を駆り荒波を引き起こすポセイドン

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ポセイドンと聞くと、「海の神」というイメージがまず浮かびますよね。でも彼の力は、ただ海に恵みを与えるやさしいものではなかったんです。じつは地震をも引き起こす恐るべき存在でもあり、海の荒れ狂う恐怖そのものを象徴する神でもありました。

古代ギリシャの人々にとって、海は魚や交易をもたらす大切な場所。でも一歩間違えば、嵐や高波で命すら奪われる。ポセイドンは、そんな恵みと脅威が表裏一体となった存在だったんです。

航海と嵐の支配者

ギリシャ人にとって航海は生活そのものでした。でも同時に、それは命がけでもあったんです。天気が急変すれば、船は一瞬で沈み、海の底へ。だからこそ、人々は出航前にポセイドンへ祈りと供物を捧げ、怒らせないように必死だったんですね。

豊かな海と荒れ狂う海、そのどちらも支配する神──それがポセイドン。

漁に出る人たちも、「どうか今日は穏やかな波でありますように」と願いを込めて祈っていたそうです。恵みと破壊、その両方を持つ神は、まさに自然そのものの二面性を体現していたんです。

「地震をもたらす者」

ポセイドンには「地を揺るがす者」という異名もありました。ギリシャでは地震がたびたび発生していて、その原因は当時の人々にとってはまったくわからない謎の力。

だからこそ、「ポセイドンが怒って地面を揺らしている」と考えられていたんです。海だけじゃなく陸地までも破壊する存在として、彼は畏れられていました。

静かな海の神だけじゃない。地の底から怒りをぶつける大地の神としての顔も持っていたわけです。

争いを引き起こす神

さらにポセイドンは、その激しい気性ゆえに、他の神々とのトラブルも少なくなかったんです。有名なのが、アテナとの都市アテネの守護権争い。最終的にはアテナが勝ちますが、ポセイドンはこの敗北に納得せず、いくつかの神話では怒って洪水を起こす場面もあるんです。

また、人間に対しても怒りをぶつけて嵐や大洪水を起こしたという話も伝えられています。

つまりポセイドンは、神々の秩序に逆らう存在でもあり、人間にとって避けたくても避けられない恐怖の象徴だったんですね。

彼は、自然の驚異や人の無力さを突きつける存在として、人々の信仰の中に深く根づいていたのです。

つまりポセイドンは、恵みを与える存在であると同時に、破壊をもたらす自然の恐怖を象徴していたのです。

|

|

|

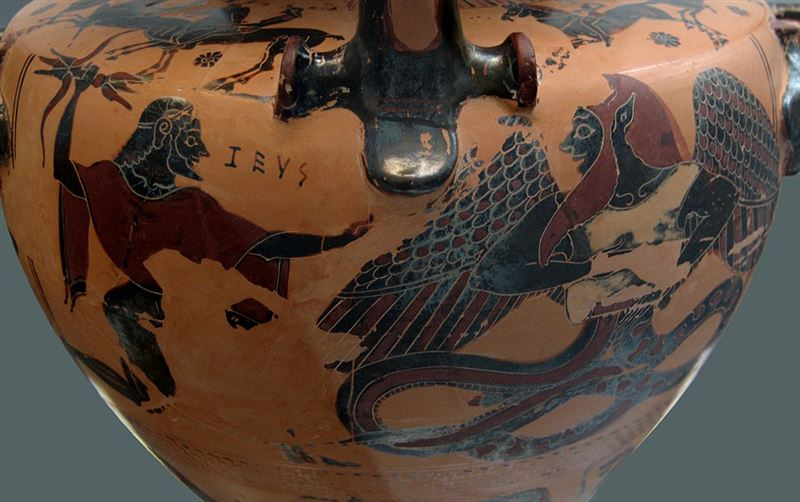

テュポーン──神々を震撼させた破壊の化身

テュポーンと戦うゼウスを描いた作品

神話の怪物テュポーンの獰猛さと役割を強調

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話に登場する怪物テュポーンは、まさに破壊そのものを象徴する存在。ガイアとタルタロスの子として生まれた彼は、全身にうねる蛇をまとい、巨大な翼を広げ、口からは炎をまき散らすという、あまりにも恐ろしい姿をしていました。

そのあまりの威圧感に、あのオリュンポスの神々ですら恐れおののいて逃げ出したというんですから、人々が彼を「究極の恐怖」として思い描いたのも納得です。

ゼウスとの激闘

この怪物を語るうえで欠かせないのが、ゼウスとの激しい戦い。なんと、あの天空の支配者ゼウスでさえ、テュポーンに一度は押し負けたと言われています。稲妻を放って応戦しながらも、後退を余儀なくされたという描写は、彼の脅威がいかにとんでもなかったかを物語っています。

ゼウスをも追い詰めたという点で、テュポーンはギリシャ神話史上、最強クラスの怪物だったともいえるでしょう。

とはいえ、最後にはゼウスの雷霆が勝利を収め、なんとか混沌を鎮めることに成功します。この一連の戦いは、「秩序」と「混乱」のぶつかり合いを象徴した、神話の中でも重要なエピソードなんです。

自然災害の象徴

テュポーンの姿って、よく見ると自然災害そのものを思わせませんか? 火を吐く口、地を揺るがす巨大な体、荒れ狂う風のような翼──これらは火山の噴火や嵐、地震などの制御不能な自然の猛威を表しているとも受け取れます。

古代の人々にとって、こうした災害はまさに神や怪物の怒りのように映ったはず。だからこそ、テュポーンは空想の存在でありながらも、人々の心に深く根づいた恐怖の代弁者だったんですね。

最終的な封印

ゼウスとの激戦の末、テュポーンはついに地へと叩き伏せられ、シチリア島のエトナ火山の下に封印されたと語られています。そして火山が噴火するたびに、「あれはテュポーンの怒りが地上に吹き出しているのだ」と信じられてきました。

自然現象の説明手段として、こうした神話は人々の心の拠り所にもなっていたんです。見えない力に理由を与え、恐怖を少しでも和らげるための、神話という名の知恵だったのかもしれませんね。

つまりテュポーンは、自然災害そのものを象徴する「究極の破壊」の姿だったのです。

|

|

|