セイレーンの性格が「誘惑的で危険」と言われる理由

古代ギリシャ神話に登場するセイレーンは、その姿よりもまず歌声の美しさで知られていました。

聞いた者の心をとろけさせるような、その甘い響き──まさに抗いがたい魅力だったんです。

でもその魅力の裏には、命を奪う危険が潜んでいました。

セイレーンに惹かれて近づいた者は、たちまち正気を失い、やがて破滅の道をたどることになるのです。

つまり、 セイレーンが「誘惑的で危険」と言われるのは、美しさと引き換えに命を奪う、そんな両極をあわせ持つ存在だったからなんですね。

うっとりするほど魅力的で、でも決して油断できない──それがセイレーンという神話的存在の本質だったんです。

|

|

|

|

|

|

美しい歌声の力──誘惑的な魅力の正体

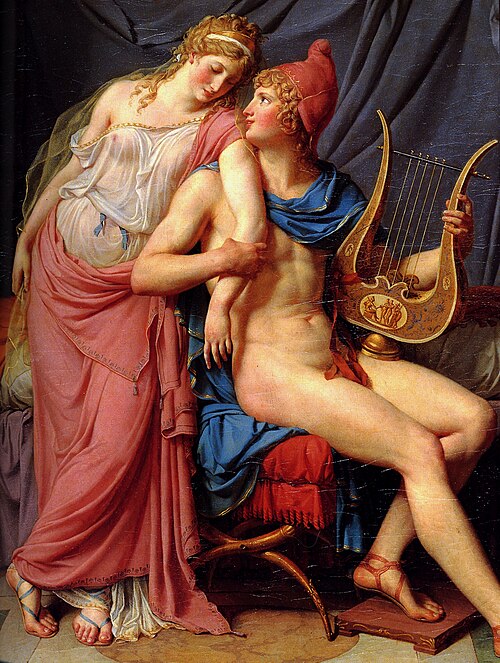

『セイレーン』

セイレーンの歌声により船乗りが岸へと引き寄せられていく場面を描く。海辺に並ぶ妖しい姿と視線が、誘惑の不可避さを象徴している。

出典:Edward Burne-Jones (1833–1898) / Wikimedia Commons Public Domain Mark 1.0より

セイレーンといえば、やっぱり思い浮かぶのはその美しい歌声ですよね。

どんなに勇敢な英雄でも、どれほど鍛え上げた船乗りでも、彼女たちの声を聞いてしまったら最後──心を奪われて、近づかずにはいられなかったんです。

言葉と旋律の魔力

セイレーンの歌声には、ただ耳に心地よいだけじゃなくて、心の奥に染みこむような不思議な力がありました。

言葉と旋律がひとつになって、人の中に眠る欲望や不安、願いを引き出してしまうんです。

だからこそ、みんな抗えない。まるで見えない糸に引っぱられるみたいに、ふらふらと近づいてしまう。

それは単なる「きれいな声」じゃなくて、心の隙間に入り込む魔力だったんですね。

人間の弱さを映す歌

セイレーンの歌が刺さるのは、それが人間の弱さにまっすぐ響いてくるから。

「もっと楽になりたい」「美しいものに触れたい」「逃げ出したい」──そういう気持ちを、彼女たちは歌にして届けてくるんです。

セイレーンの歌は、人間の欲望や脆さをそのまま映し出す鏡。

魅了されるのは彼女たちのせいでもあるけど、同時に自分の中にある弱さが引き寄せてるとも言えるんですよね。

芸術的象徴としての歌声

古代の人たちにとって、歌や音楽って神聖で特別なものでした。

神とつながる手段でもあり、人の心を癒す力でもあったんです。

セイレーンは、そんな音楽の力を極端にした存在。

聞く者をうっとりさせながら、同時に破滅へと導いてしまう──その美しさと危うさの共存が、芸術そのものの二面性と重なるんです。

だからこそ後の時代の詩人や画家たちも、セイレーンを「芸術の光と影」として描き続けたんですね。

美しいけど危ない、それでも目を(耳を)離せない──それがセイレーンの永遠の魅力なんです。

つまりセイレーンの歌声は、美しさと恐ろしさが混ざり合った誘惑の象徴だったのです。

|

|

|

航海者を破滅へ導く──危険な存在としての役割

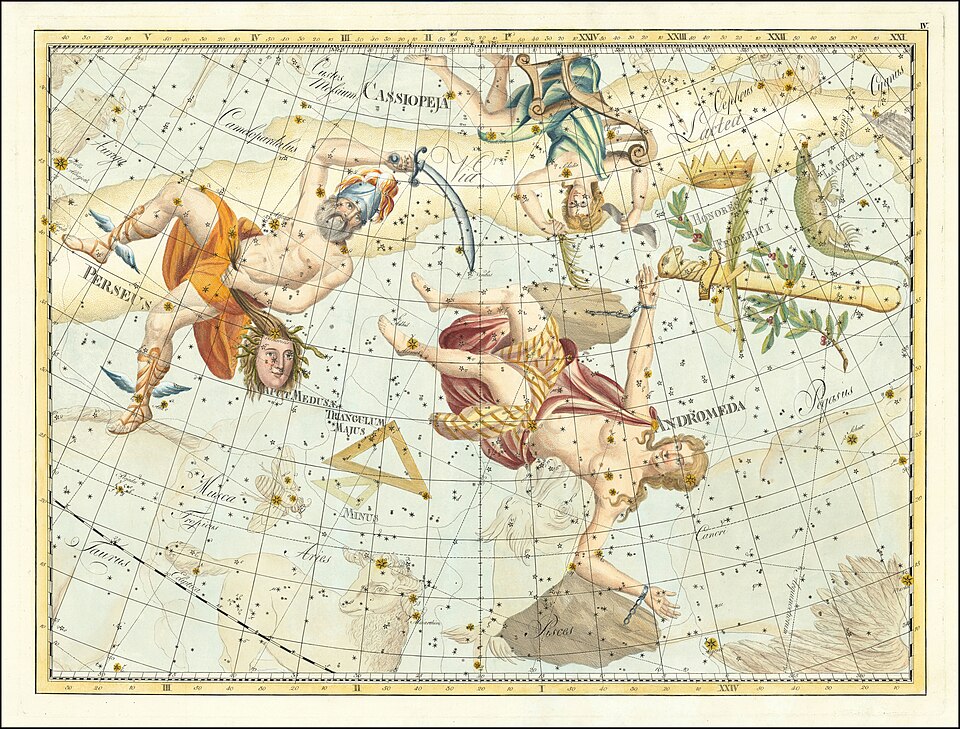

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス作『オデュッセウスとセイレーン』(1891年)

オデュッセウス一行がセイレーンの誘惑に抗しながら航海を続ける様子

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

セイレーンが棲むとされていたのは、航海の難所やごつごつした岩礁のそばでした。

その歌声に心を奪われて、つい舵をそちらに向けてしまった者は……船ごと岩にぶつかってしまう。

そんな甘美な罠のような伝承が、昔から語り継がれてきたんです。

『オデュッセイア』に描かれる試練

ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』では、英雄オデュッセウスがセイレーンの誘惑に立ち向かう名シーンがあります。

部下たちの耳には蝋を詰め、自分は帆柱に体を縛りつけるという策を講じたうえで、彼は歌声に挑むんです。

それは、人間が欲望に負けないように、自らに制約をかけてでも理性を保とうとする姿勢の象徴。

ただ力で抗うんじゃなくて、知恵と工夫で危機を乗り越える──この姿こそが古代ギリシャ的「英雄」のあり方なんですね。

死を呼ぶ歌声

セイレーンの歌は、本当に甘く美しい響きだったといいます。

でもそれを聞いてしまった者の末路は、破滅しかありませんでした。

美しさと恐怖が同居している。だからこそセイレーンは、危険な魅力そのものとして描かれてきたんですね。 惹かれてしまう声、けれどそれは命取り。その危うさが、彼女たちの本質なんです。

海の脅威の擬人化

古代の人たちにとって、海は今よりずっと恐ろしい存在でした。

嵐、暗礁、潮流──そういった見えない危険が常に潜んでいたんです。

そんな不安定で過酷な自然の力を、彼らはセイレーンという人の姿をした寓話に重ねたんですね。

つまりセイレーンは、海の脅威そのものが姿を持った存在。

人間の欲望と自然の恐怖、その両方を一度に描き出すためのキャラクターだったのかもしれません。

つまりセイレーンは、航海者を破滅へと導く危険な存在として描かれていたのです。

|

|

|

警告と象徴──セイレーン神話が伝える教訓

セイレーンの物語って、ただ「怖い存在が出てきて人をだます」という話じゃないんですよね。

もっと深いところで、人間が生きていくうえで大切な教訓をそっと投げかけてくるような神話なんです。

彼女たちは、油断や欲望に満ちた心を試す誘惑の番人のような存在でした。

欲望に抗う知恵

たとえばオデュッセウスのエピソードでは、彼がセイレーンの誘惑を力ずくではなく知恵と工夫で乗り越える姿が描かれています。

耳を塞ぐ。体を縛る。

それってつまり、感情に流されず、理性を守ることの大切さを伝えてるんですよね。

誘惑に出会ったとき、ただ避けるのではなく、どう付き合うかを考える──

その姿勢こそが、現代を生きる私たちにも通じるリアルな教訓なんです。

過剰な魅力への警戒

セイレーンは「美しさに潜む危険」の象徴でもあります。

きらびやかで甘美なものほど、じつは裏に恐ろしさが隠れているかもしれない──そんな警告のメッセージが込められているんです。

だからこそ、人はただ見た目に飛びつくのではなく、その奥にある本質やリスクにも目を向ける必要がある。

この感覚、すごく古い話なのに、今の時代にもちゃんと通じるんですよね。

誘惑の象徴としてのセイレーン

古代から現代まで、セイレーンはずっと「誘惑とは何か」を問いかける存在として描かれてきました。

文学でも音楽でも絵画でも、彼女たちは人間の心の奥をじわっと揺さぶる存在として生き続けているんです。

人は欲望を完全に断ち切ることはできない。けれど、どう向き合うかで運命は変わる。

セイレーンって、そんな永遠のテーマを静かに教えてくれる存在だったんですね。

つまりセイレーン神話は、人間に欲望や誘惑の危うさを伝える警告として語り継がれてきたのです。

|

|

|