美と変身の象徴──ギリシャ神話における「白鳥」の意味と逸話

古代ギリシャ神話をじっくり見ていくと、動物たちはただの生き物じゃなくて、「意味をもった存在」として描かれているのがわかります。なかでも白鳥は、見た目の優雅さだけじゃなくて、変身・愛・死の予兆といった、深いテーマを背負った特別な存在だったんです。

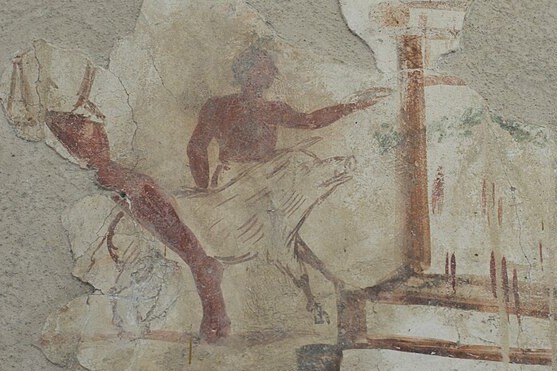

神々の王であるゼウスは、よく動物に姿を変えるんですが、なかでも白鳥に変身してレダを誘惑する話は超有名。古代の彫刻やフレスコ画から、近代の絵画や詩にいたるまで、長いあいだ多くの芸術家たちにインスピレーションを与えてきました。

つまりギリシャ神話に登場する白鳥は、美しさと愛、そして何かが変わる瞬間を映すような、不思議な魅力をもった象徴だったんですね。

|

|

|

|

|

|

ゼウスの変身──レダと白鳥の物語

白鳥といえば、やっぱり有名なのがレダと白鳥の神話ですよね。ギリシャ神話では、神々の王ゼウスが地上の女性に恋をすると、しょっちゅう動物や自然の姿に変身して近づいてくるんですが、そのなかでも白鳥に化けてスパルタ王妃レダを誘惑した話は、特に印象的なエピソードなんです。

この物語には、「誘惑」と「神秘の誕生」というふたつのテーマがギュッと詰まっていて、のちのギリシャ神話を大きく動かす“はじまり”にもなったんですよ。

白鳥に変わるゼウス

ある日、ゼウスはレダの美しさに心を奪われてしまい、「どうにかして彼女に近づきたい……」と策を練ります。そして思いついたのが、白鳥に姿を変えるという作戦。

しかもただの白鳥じゃなくて、「鷲に襲われて逃げてきたかわいそうな白鳥」になりきって、助けを求めるようにレダのもとへ飛んでいったんです。レダはその白鳥を気の毒に思って抱きかかえるんですが──それこそがゼウスの狙い通り。

この出来事をきっかけに、後のギリシャ神話に登場する有名な人物たちが次々と誕生していくんです。

ヘレネ誕生の物語

この不思議な出会いから生まれたひとりが、あのヘレネ。トロイア戦争の発端となった絶世の美女で、「千隻の船を動かした女」なんて異名までつけられている人物です。

さらに、空の英雄として知られるカストルとポルクス(ディオスクロイ)も、このとき一緒に誕生したとされていて、神話の展開を大きく左右する存在となっていきます。つまりレダと白鳥の物語って、ギリシャ神話における「伝説の扉」を開く鍵みたいな話なんですね。

芸術作品に描かれるレダ

この神話は、その幻想的でちょっと妖しい雰囲気から、古代から近代にかけて数えきれないほど多くの絵画や彫刻で描かれてきました。なかでもレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロが取り組んだことで知られていて、ルネサンスの芸術家たちを魅了し続けたテーマだったんです。

白鳥の優美さと女性の美しさが重なり合うことで、「神の誘惑」と「人間の運命」が同時に浮かび上がってくる──だからこそ、時代を超えて人々の心を惹きつけてやまないんですね。

つまり「レダと白鳥」の物語は、変身による神秘と人間世界のドラマを結びつけた象徴的な神話だったのです。

|

|

|

愛と芸術の象徴としての白鳥

白鳥に乗るアフロディテ

愛と美の女神アフロディテを白鳥と結びつけた古代ギリシャの図像で、海からの誕生やエロス的な力を連想させる象徴表現として器物に描かれた。

出典:アッティカの白地赤絵キュリクス内面/Photo by Marie-Lan Nguyen / Creative Commons CC BY 2.5 / title『Aphrodite_swan_BM_D2』より

白鳥って、ただの神話の登場キャラじゃないんです。古代からずーっと、「愛」と「美」の象徴として人々に親しまれてきました。真っ白な羽、静かな湖に浮かぶ姿、そしてあの優雅な動き──まるで神さまの使いみたいだって思われていたんですね。

ギリシャ世界ではとくにアフロディテやアポロンと結びつけられて、美と芸術のイメージをまとった鳥として大切にされていたんです。自然の中の美しさと、神々の力強さ──その両方を一羽の鳥が表していたんですね。

アフロディテとの関わり

美の女神アフロディテは、白鳥が引く戦車に乗る姿で描かれることがありました。これって、白鳥が「愛」や「官能」を象徴しているだけじゃなくて、女神の優雅さや気品をよりいっそう引き立てる演出でもあったんです。

白鳥の羽の白さは清らかな愛の表れ。そして湖に映るその姿は、美のはかなさを静かに伝えているようにも見えたんですね。つまり白鳥って、「永遠の愛」と「消えていく美しさ」の両方を感じさせる、ちょっと切ない存在でもあったわけです。

アポロンの音楽と白鳥

アポロン──音楽と芸術の神様もまた、白鳥と深い縁がある神なんです。白鳥はアポロンの神殿に捧げられる特別な鳥で、その歌声は神々しいメロディにたとえられていました。

古代の人たちは「白鳥は死ぬ直前に美しい歌をうたう」って信じていたんです。そこから生まれたのが「白鳥の歌」という表現。そのイメージには、芸術のインスピレーション源としての白鳥の姿が重なっていたんですね。

芸術表現に広がる白鳥像

この白鳥というモチーフは、時代や文化を越えてずっと愛されてきました。ギリシャ神話をもとにした絵画や詩だけじゃなく、近代になるとバレエの『白鳥の湖』みたいに、また新しいかたちでよみがえってくるんです。

その優雅さ、美しさ、そしてほんの少し哀しさをまとった姿は、人の心をそっと揺らす象徴として、今もいろんな物語や作品の中で生き続けているんですね。

つまり白鳥は、美と芸術を象徴する鳥として、神々と人間の世界を結びつけてきたのですね。

|

|

|

音楽と死の予兆──「白鳥の歌」の神話的起源

白鳥には「愛と美」の象徴っていうイメージがありますが、もうひとつ大事な意味があるんです。それが──「死の直前に美しい歌をうたう」という信仰。これこそが、いわゆる「白鳥の歌」ですね。

この伝承は、古代からヨーロッパのあちこちで語り継がれていて、「死ぬ瞬間にこそ最高の美が生まれる」っていう、人間の深い感性とつながっていたんです。

白鳥の歌の起源

古代ギリシャの人たちは、白鳥は死の直前にこの世で一番美しい声で歌う──そんなふうに信じていました。そこから生まれたのが、「白鳥の歌=人生最後の芸術表現」という意味なんですね。

もちろん実際に白鳥が歌うかどうかは別の話。これは鳥の習性を観察した結果というより、「死と美が重なり合う瞬間」に心を動かされた人間の想像力から生まれた、詩のようなイメージだったんです。

哲学者たちの引用

この美しい伝承は、プラトン(紀元前427–347)のような哲学者の心にも響いていました。彼は「白鳥は死を恐れず、むしろ神のもとへ旅立てることを喜んで歌う」と書いているんです。

つまり白鳥の歌は、「別れの悲しみ」ではなく「新しい旅立ち」の象徴。こうした哲学的な解釈が加わることで、白鳥のイメージはどんどん深みを増していったんですね。

芸術と死の融合

この「白鳥の歌」という考え方は、音楽や文学の世界でもずっと大切にされてきました。作曲家たちは、自分の最後の作品に「白鳥の歌」というタイトルをつけたりして、その中に人生の終わりと芸術の輝きを重ねたんです。

芸術には、生と死のはざまをつなぐ力がある──そんな思いが、白鳥という存在に託されていたんですね。美しく、どこかはかなく、でも力強い。その姿は、今も多くの人の心を打ち続けています。

つまり白鳥は、死を前にしてもなお美を生み出す存在として、人間の感性を象徴してきたのです。

|

|

|