ギリシャ神話の現代への影響とは?文化・思想・芸術に生き続ける遺産

古代ギリシャで語られていた神話の物語って、実は今でも私たちの生活のあちこちに顔を出してるんです。英雄の冒険や神さまたちの愛と争いのドラマは、小説や映画のネタになるだけじゃなくて、科学や哲学の考え方にも深く影響してきました。

それだけじゃなくて、ふと見かける会社のロゴだったり、何気なく使っている言葉の中にだって、その名残がひっそりと残っていたりするんです。

つまり、ギリシャ神話が現代に与えている影響って、「物語」「思想」「シンボル」──この三つのかたちで、今も生きた文化遺産として息づいているってことなんですね。

|

|

|

|

|

|

文学・映画・ゲームに受け継がれる物語

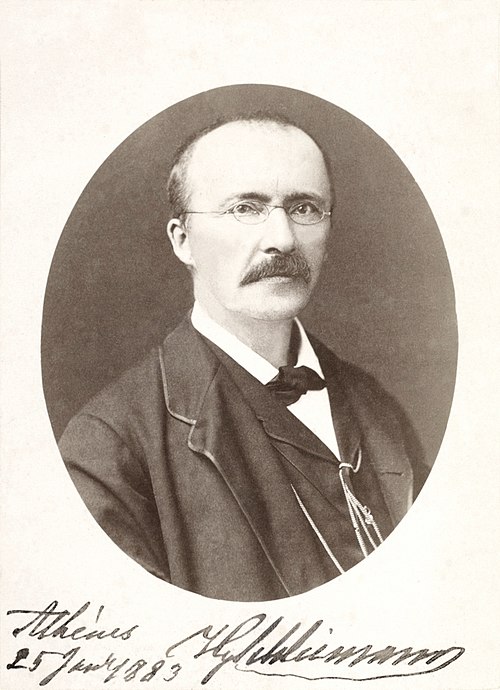

ウィリアム・シェイクスピア(1564 - 1616)

英文学を代表する劇作家。古代の物語世界から受け継いだモチーフや語法は、ギリシャ神話からの影響を色濃く宿し、後世の詩劇や批評に広がる参照枠を形成した。

出典:Photo by Unknown author / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話の物語は、いまでも物語文化のエネルギー源として元気に息づいています。昔の英雄たちは、時代ごとにちょっとずつ姿を変えながら、小説や映画、ゲームの中で再び命を吹き込まれてるんですね。

まるで、神々や英雄たちが新しい衣装をまとって、何度でも舞台に戻ってきてるみたいな感覚です。

文学に息づく神話

ルネサンスのころから、ヨーロッパの作家たちはホメロスやオウィディウスの物語をもう一度読み直して、自分たちの作品に取り入れてきました。

たとえば、シェイクスピアの悲劇の構成にも、ギリシャ神話っぽい雰囲気が漂ってますし、ロマン派の詩人たちの想像力にも、神話の影がしっかり刻まれてるんです。

勇気や嫉妬、愛と裏切りといったテーマは、いつの時代でも人の心を動かしますから、神話は今も昔も変わらず物語づくりの原点になってるんですね。

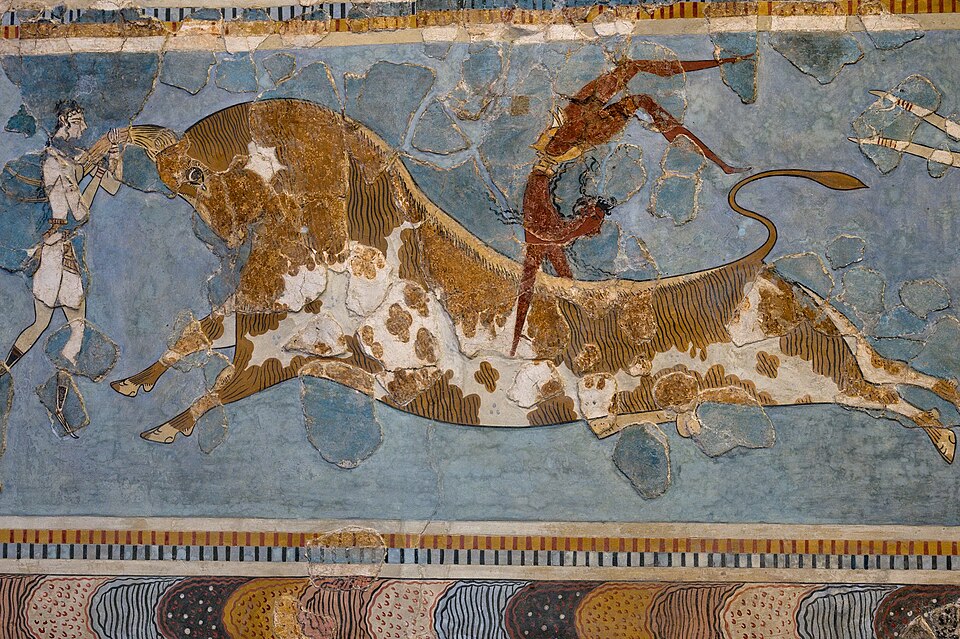

映画やドラマへの展開

『トロイ』や『パーシー・ジャクソン』シリーズをはじめ、映画の中でも神々や英雄が大活躍しています。古代の冒険や戦いの話が、現代の映像技術と合わさることで、よりダイナミックに、そして感情豊かに描かれているんですね。

神話に出てくる登場人物たちの「愛」や「運命に振り回される姿」は、時代を問わず、観る人の共感を呼び起こします。

ゲームと神話の融合

ゲームの世界でも、ゼウスやアテナといった神さまたちはバリバリ現役。『ゴッド・オブ・ウォー』のように神話の世界を大胆にアレンジした作品は、「自分が神話の中に入って体験してる」っていう臨場感が味わえるから、プレイヤーから大人気なんです。

神さまたちと戦ったり、力を借りて冒険したり……そんなふうに体を動かしながら物語に入り込めるのは、ゲームならではの魅力ですね。

ギリシャ神話の英雄譚は、現代のエンタメに欠かせない物語の源泉なのです。

|

|

|

哲学や科学に与えた思想的影響

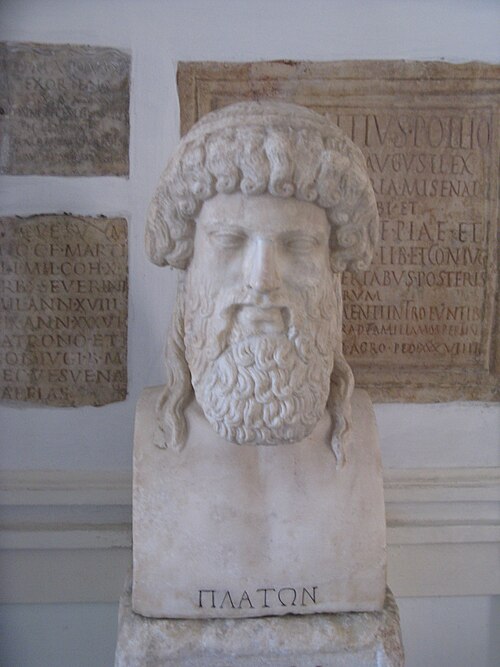

プラトン(紀元前427 - 紀元前347)

対話篇の語りの中でギリシャ神話を引用し、理念や魂の比喩として再解釈した思想家。

出典:Photo by Yair Haklai / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Plato-Musei_Capitolini』より

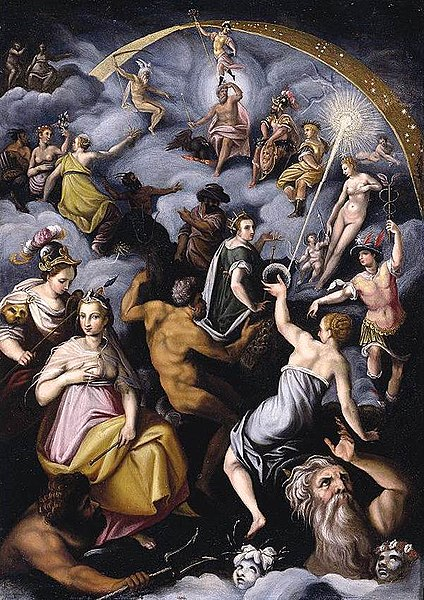

ギリシャ神話って、ただのお話や娯楽だけじゃなくて、昔からものを考えるための土台としても大切にされてきたんです。人間や世界をどう理解するか──そのヒントを、神話の中に探し続けた人たちがいたんですね。

哲学的思索の原点

プラトンやアリストテレスといった哲学者たちは、神話を「単なる昔話」とは見なしていませんでした。そこに込められた象徴やたとえ話を通じて、人間の本質とか社会のあり方をじっくり考えていたんです。

実際、プラトンの本を読むとあちこちに神話の引用が出てきます。それは、難しい話をするための“入口”として、神話がちょうどよかったからなんですね。

科学への橋渡し

それからもうひとつ、神話には「自然を神さまとして見る」っていう視点がありますよね。たとえば雷=ゼウスの力みたいに。でも、それを信じたことで「じゃあ、ゼウスの力ってなんなの?」と疑問が生まれてきた。

そうやって、神話的な考え方から「本当の仕組み」を探ろうとする流れが生まれていき、科学的な思考へとつながっていったんです。

人間理解への道

神話はまた、人間の心の中にあるいろんな感情──たとえば欲望、嫉妬、勇気、迷い……そういうものを映す心の鏡でもありました。

後の心理学者たちも、神話からたくさんのヒントをもらっています。たとえばオイディプスやナルキッソスの話は、人間の深い内面を考える材料として今でも使われているんですね。

ギリシャ神話は、「考える」ってことそのものを刺激してくれる知の宝庫。哲学にも科学にも、人間理解にも、ずっと影響を与え続けてきた存在なんです。

|

|

|

現代社会に残る神話的シンボル

Narcissus by Caravaggio/1597-1599

水面に映った自分の姿に恋をするナルキッソスを描いた作品。現代語の「ナルシズム」の語源になった。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話の影響って、ちょっと意外なところにもひそんでるんです。私たちが何気なく暮らしているこの社会のあちこちに、実は神話がルーツのシンボルがたくさん残っていて、知らず知らずのうちにその文化を受け継いでいるんですね。

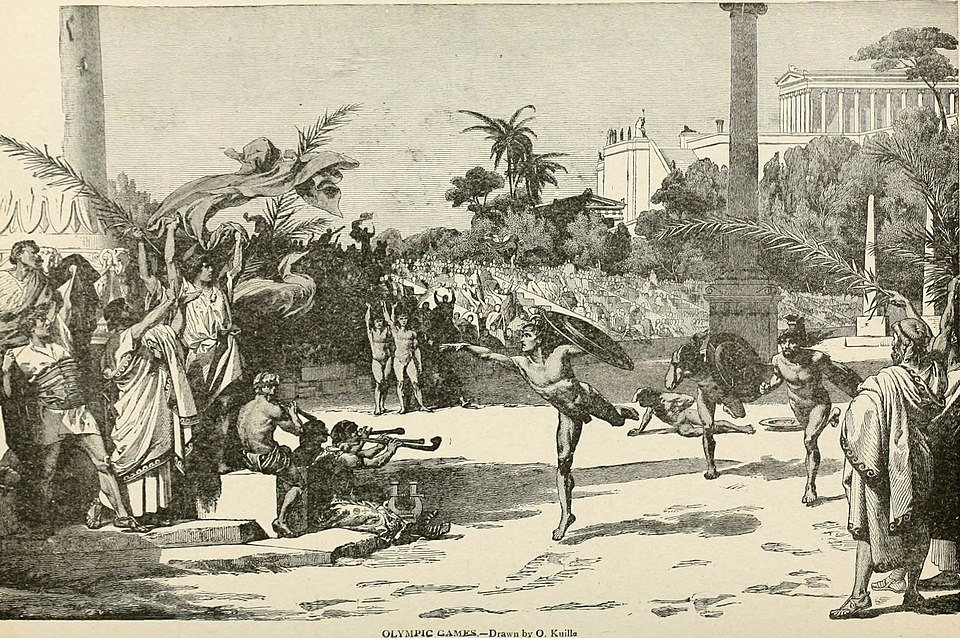

名前に残る神話

たとえば宇宙にまつわる名前──アポロ計画とか、木星の衛星エウロパなんかは、どちらも神話由来の名前です。こうして神話の登場人物や物語を使うことで、「宇宙への挑戦」が一気にドラマチックで壮大なものになるんですね。

それに、惑星や小惑星にも神話の神々や英雄の名前がズラリ。夜空を見上げるってことは、同時に古代の物語をたどることでもあるんです。

企業やブランドのロゴ

有名なスポーツブランドナイキも、実は勝利の女神ニケから名前をもらってます。彼女の翼は「スピード」や「力強さ」を象徴していて、ブランドのイメージにもピッタリですよね。

それだけじゃなくて、自動車や医療、金融などいろんな業界で、神話をモチーフにした名前やマークが使われています。そこには「神話っぽい威厳」や「信頼感」をブランドに重ねたいという狙いがあるんです。

日常に息づく言葉

言葉にも神話の影響はしっかり残ってます。「ナルシシズム(自己愛)」とか「オデュッセイ(長い旅)」といった言葉は、もともと神話に登場する人物や物語からきてるんですよ。

普段ふつうに使っている言葉の裏にも、しっかりと神話が息づいてるって思うと、ちょっと面白いですよね。

こうして見ていくと、神話的な名前やシンボルって、現代社会の文化や価値観に深くしみこんでいることが、よくわかるんです。

|

|

|