デメテルの「豊穣をもたらす」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話に登場するデメテルは、大地の恵みを司る女神として、多くの人に信仰されていました。

人々が生きていくうえで欠かせないのが農作物。その実りをもたらしてくれる存在として、デメテルは特別な意味を持っていたんです。だからこそ、彼女を祀る神殿やお祭りが各地にあって、日々の暮らしと深く結びついていたんですね。

デメテルという存在そのものが、「命を育む力」そのものだったともいえます。

自然の流れの中にある「実り」と「再生」を語るその神話は、人々にとって単なる物語以上のものでした。

つまり、デメテルの物語って、「豊かさ」と「母のぬくもり」を感じさせてくれる伝説なんです。

|

|

|

|

|

|

農耕と大地を育む女神──デメテルの本質と象徴

デメテルは、ギリシャ神話に登場する「農耕と大地の女神」。クロノスとレアの娘で、つまりはゼウスのお姉さんなんですね。自然の恵みをつかさどるこの女神は、まさに「大地の母」として人々に深く崇拝されていました。収穫や食べ物といった毎日の生活に直結していたからこそ、デメテルはとても身近で、いてくれないと本当に困る存在だったわけです。

女神としての役割

麦や穀物を実らせるのが、デメテルの大切な役目でした。でもそれだけじゃありません。食べ物があるからこそ人々の暮らしは安定し、そこから文明が生まれ、街ができ、文化が育っていったんです。

つまり、農耕を支えるデメテルは人間社会の土台ともいえる存在。だからこそ、祈りやお祭りの中心にいつも彼女がいたんですね。

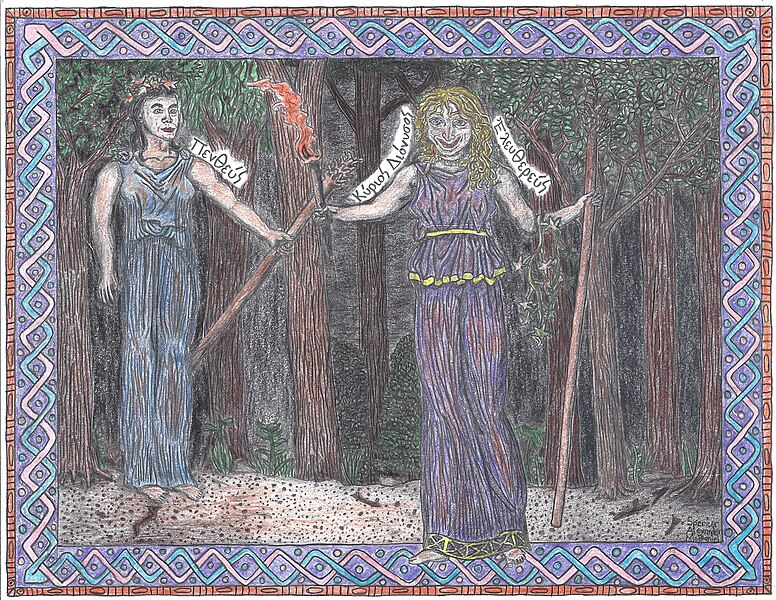

象徴と表現

彫刻や絵画に登場するデメテルの姿を見ると、よく麦の穂や松明を手にしていることがあります。麦の穂はもちろん「豊かさ」や「命の源」の象徴。松明は、あの有名な「娘ペルセポネを探しに行く旅」のエピソードに由来してるんです。

こうしたアイテムは単なる飾りじゃなくて、女神の物語や力を思い起こさせる大事なヒント。神殿での儀式や収穫祭ではとくに意味を持ち、デメテルが今も私たちの暮らしとつながっていることを感じさせてくれるんですね。

エレウシスの秘儀

デメテル信仰の聖地といえば、やっぱりエレウシス。ここで行われていた秘儀は、ただの収穫のお祝いじゃなくて、「生きること」と「死ぬこと」の意味を考える、かなり深い宗教儀式だったんです。

儀式の中身は秘密とされていたけれど、参加した人たちは皆「生と死の循環を体感した」と言われています。

デメテルは「命の循環を見守る女神」として、人々に安心と希望を与え続けていたんですね。死の先にもつながる命がある──そう信じさせてくれる、あたたかくて力強い存在でした。

つまりデメテルは、農耕と大地を育む母として、人々の暮らしと信仰を支える存在だったのです。

|

|

|

豊穣をもたらす力──人々の生活を支える恵みの源

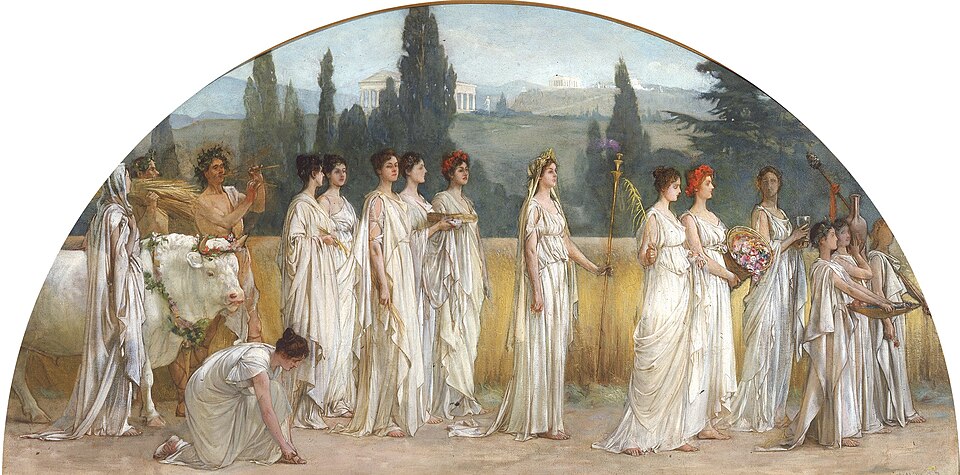

古代ギリシャのテスモフォリア祭を描いた絵画

デメテルへ豊穣を祈る古代ギリシャの農耕信仰の祭儀を象徴的に表した作品。

出典:Francis Davis Millet (artist) / Brigham Young University Museum of Art / Wikimedia Commons Public domain Mark 1.0より

デメテルの力は、ほんとうに暮らしの根っこにあるものでした。彼女が微笑めば大地は実り、怒れば作物は枯れてしまう。そんなふうに考えられていたんです。

雨や太陽と同じくらい、いや、それ以上に大事な存在。それがデメテルでした。彼女の恵みが絶たれることは、そのまま命の危機を意味していたんですね。

大地の恵み

種を芽吹かせ、穀物を育て、果実を実らせる──それがデメテルの仕事でした。だからこそ彼女は、古代社会にとって絶対に欠かせない存在だったんです。

人々は収穫を彼女の贈り物と受けとめ、その恵みに守られて暮らしていました。

もし彼女が姿を消してしまったら?大地は枯れ、飢えと絶望が広がる。それくらい、大地の豊かさそのものがデメテルの力だと信じられていたんです。

人々の祈り

農民たちは、種をまくときも、収穫の喜びを分かち合うときも、必ずデメテルに祈りを捧げました。ただ豊作を願うだけじゃなく、いつもの食卓に感謝する気持ちもそこにこめられていたんですね。

この祈りの姿勢から見えてくるのは、働くことと信じることがひとつになっていたということ。デメテルは「農業の神様」なんて枠におさまらない、日々の営みそのものを見守る存在だったんです。

信仰の広がり

デメテル信仰はギリシャのあちこちに根づいていて、どの都市国家にも神殿があり、お祭りがありました。中でもテスモポリア祭のように、女性だけが参加する祭礼はとくに有名で、「母」としてのデメテルの姿が強く意識されていたんです。

豊かさをもたらす力は、母性のイメージと深く結びついていた──それが古代の人々の感覚でした。

だからデメテルは、ただの自然神じゃなくて、家族や社会の土台として、いつも人々のそばにいてくれた「大地の母」だったんですね。

つまりデメテルの力は、人々に豊穣を与え、日常生活を成り立たせる基盤そのものだったのです。

|

|

|

ペルセポネの神話──母と娘が織りなす四季誕生の物語

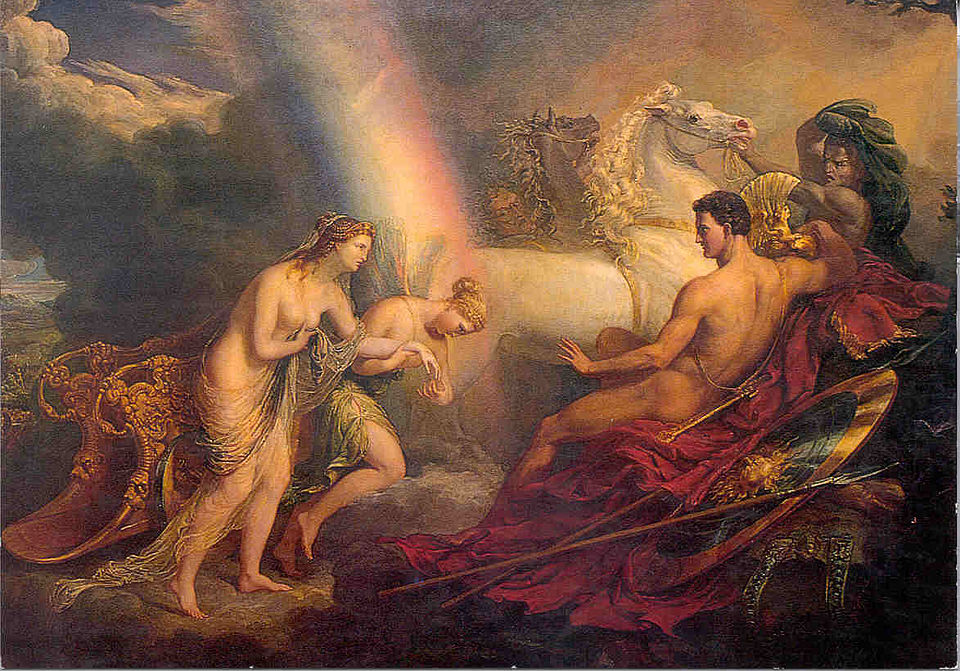

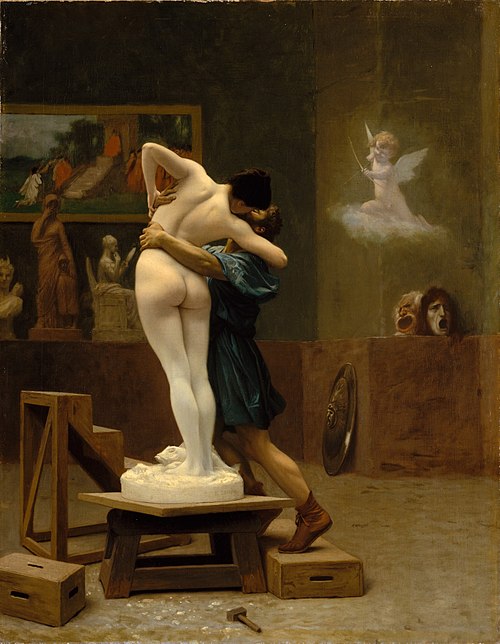

ペルセポネを誘拐するハデス

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

デメテルにまつわる神話の中でも、やっぱり一番有名なのがペルセポネとの物語です。ただの親子の別れと再会じゃありません。これは、大地の実りや四季のうつろいを語るうえで欠かせない、大切な神話なんですね。

ペルセポネの誘拐

ある日、花畑で遊んでいたペルセポネの姿を、冥界の王ハデスが見つけます。そして彼女を気に入り、なんとそのまま地の底へと連れ去ってしまうんです。

突然娘を失ったデメテルは、心を乱しながら世界中を探し回ります。でもその悲しみは深くて、もはや人間の世界を顧みる余裕すらなくなってしまうんですね。

その結果どうなったかというと──大地は荒れ、作物は育たず、大飢饉が広がってしまった。母の悲しみが世界の姿を変えてしまうという、象徴的な場面です。作物が実らない時期があるのは、こうした悲しみの季節だからだと、人々は神話を通じて納得していたんですね。

母の悲しみと交渉

あまりの惨状に、ついにゼウスが仲裁に乗り出します。ペルセポネを連れ戻すための話し合いが始まるんですが……ひとつ大きな問題がありました。ペルセポネは冥界の食べ物、ザクロの実を口にしてしまっていたんです。

冥界のものを食べたら、そこから完全には出られない──それが古代のルールでした。

最終的には、一年のうちの一部だけ冥界で過ごし、残りは地上で母と一緒に暮らすという形で決着します。神々の事情と自然のしくみが重なり合う、そんな瞬間でもあったんです。

四季の誕生

冥界へ連れ去られた娘ペルセポネを思い嘆くデメテル(エヴリン・ド・モーガン)

母の悲しみが大地の不作をもたらし、四季の変化という自然現象の起源を語る神話を象徴する作品。

出典:Photo by Evelyn De Morgan / Wikimedia Commons Public domainより

こうしてペルセポネが冥界にいる間、デメテルはまた悲しみに沈み、大地は冬のように冷たく静まり返ります。でも娘が地上に戻ると、母の喜びがあふれ出して春が訪れ、花が咲き乱れるんです。

四季の変化は、母と娘の愛の物語から生まれた──

そんなふうに自然のリズムを、人間の感情と結びつけて理解しようとしたのが、この神話だったんですね。

気候の移り変わりをただの現象ではなく、神々のドラマとして語ることで、古代の人々は自然ともっと深くつながっていたのかもしれません。

つまりペルセポネの神話は、母と娘の絆を通して、自然の循環と季節の移り変わりを語った物語だったのです。

|

|

|