癒しと再生を司る存在──ギリシャ神話における医療の神アスクレピオス

病気で苦しむとき、「どうか癒してほしい」と願う気持ちは、いつの時代でも変わらない、人間の深い祈りですよね。古代ギリシャの人々もその想いをアスクレピオスという神に託しました。

彼は医療と再生の神として敬われていて、ただ病を治すだけじゃなく、ときには死者までも蘇らせた──そんな力を持つ存在として語られているんです。

つまり、ギリシャ神話におけるアスクレピオスは「癒しと命の再生」を象徴する神だったというわけです。

|

|

|

|

|

|

アスクレピオスとは誰か──アポロンの子としての誕生と成長

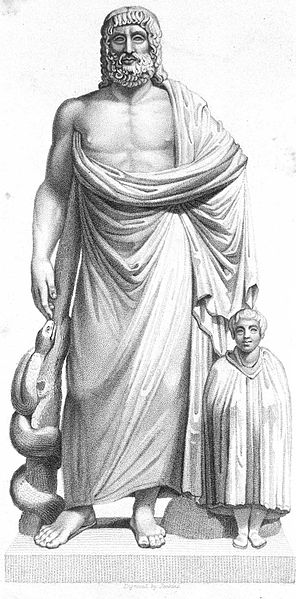

アスクレピオスの彫像

杖には医療の象徴である蛇が巻き付いてる

─ 出典:ジェンキンス作(1860年頃)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

アスクレピオスはアポロンと人間の女性コロニスのあいだに生まれた神の子です。でもその誕生は、ちょっと切ない物語から始まります。

母のコロニスはアポロンの怒りを買って命を落としてしまうのですが、そのとき彼女のお腹にはまだ赤ん坊が。アポロンは母の亡骸からアスクレピオスを切り出すようにして救い出し、世に送り出したんです。

悲しみの中で生まれた命──まさに癒しの神にふさわしい出発でした。

ケイロンに育てられる

生まれたばかりのアスクレピオスを託されたのが、賢者として知られるケンタウロスのケイロン。ケンタウロス族の中でも例外的に穏やかで、医術、薬草、狩り、音楽、あらゆる知識に精通していた「先生」のような存在でした。

そんなケイロンのもとでアスクレピオスは高度な医療の技術を身につけ、ついには死人さえ蘇らせる力を手に入れたとまで言われています。

人を癒すことに一生を捧げた背景には、この偉大な師の影響があったのでしょうね。

医術の象徴

アスクレピオスといえば蛇の巻きついた杖が有名です。これは「アスクレピオスの杖」と呼ばれていて、今も世界中で医療や薬学のシンボルとして使われています。

蛇は脱皮を繰り返すことから再生や治癒の象徴とされていて、まさに医の神にぴったりの相棒だったわけですね。 彼の名は今も医学の世界に生き続けている──それだけ、人々の祈りと信頼を集めてきた存在だったんです。

神と人間の間に生まれた存在

アスクレピオスは神と人間の血を引く半神的な存在でした。だからこそ、人間の痛みや苦しみに寄り添いながら、神の力で癒すことができたんです。

ただ祀るだけの神様ではなくて、「話を聞いてくれる先生」みたいな親しみがあったのでしょうね。

頼りになって、優しくて、でもときには奇跡を起こしてくれる。そんな人の心に寄り添う医の神が、アスクレピオスだったのです。

つまりアスクレピオスは、神と人の間に立ちながら、癒しの象徴として敬われていたのです。

|

|

|

医術と神話──死者をも蘇らせた奇跡とその代償

アスクレピオスがヒッポリュトスを蘇らせる場面

医神アスクレピオスが戦車事故で倒れたヒッポリュトスに手を差し伸べ、死から引き戻す瞬間を刻んだ版画(オウィディウス『変身物語』より)

出典:Petrus Clouwet (printmaker) after Abraham van Diepenbeeck / Rijksmuseum / Wikimedia Commons CC0 1.0 Public Domain

アスクレピオスは、ケイロンのもとで医術を学び、それを極めていった結果、なんと死者さえも蘇らせるという驚くべき力を手にしたと伝えられています。

でもその力は、神々にとってちょっと都合の悪い、秩序を揺るがしかねない危険なものでもあったんですね。

死者を蘇らせる

伝承では、アスクレピオスは冥界から魂を呼び戻して、死んだ人を生き返らせたとされています。普通なら絶対に超えられない「死」という境界を越えてしまったんです。

「もう二度と会えない」と思っていた大切な人に、また会えるかもしれない──そう思ったら、当時の人たちがアスクレピオスをどれほど強く信じたか、想像できますよね。

ゼウスの怒り

でもそれをよく思わなかったのがゼウス。

死のルールを破ることは宇宙の秩序を乱す行為とされ、人間が踏み込んではいけない領域だったんです。

その結果、ゼウスは雷を投げつけ、アスクレピオスを打ち倒してしまいました。 「死すべき運命」を超えることは、たとえどれだけ人の役に立とうと、許されなかったというわけです。

神への昇格

けれど、この話はそれで終わりません。

死をも乗り越える力を持っていたアスクレピオスは、やがて神格化され、オリュンポスの神々の仲間入りを果たします。

つまり彼は、「人間として罰を受けた存在」でありながら、最後には医療の守護神として称えられるようになったんですね。

罰と栄誉、どちらも背負ったこの物語が、アスクレピオスという神をよりいっそう特別な存在にしているのかもしれません。

つまりアスクレピオスは、奇跡の力とその代償を通じて、人間の限界と希望を示す存在だったのです。

|

|

|

医療神信仰の広がり──アスクレピオス神殿と現代医学への影響

エピダウロスのアスクレピオス神殿(奥にアバトン)

神域の中心にある神殿と、その背後に見える宿泊施設アバトン(コイメテリオン)。参拝者はここで横になって神託の夢を得る夢占い療法を受け、アスクレピオスの治癒を待った。

出典:Photo by Zde / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

アスクレピオスへの信仰は、やがてギリシャ全土に広がっていきました。

病気や怪我に苦しむ人々は、薬や治療だけでなく神の力にもすがりたいと考え、各地の癒しの神殿を訪れたんです。

祈りや儀式を通して回復を願う──そんな時代には、信仰と医術が自然に結びついていたんですね。

アスクレピオス神殿

なかでも有名なのが、エピダウロスにあるアスクレピオス神殿です。

ここでは患者たちが神殿に宿泊し、夜の眠りの中でアスクレピオスから治療法を授かる「夢占い療法」が行われていました。

夢に出てきた神やその使者の言葉に従うことで、病が癒えると信じられていたんです。

ちょっと不思議に聞こえるかもしれませんが、「夢を通じて心を整える」という考え方は、今でいう心理療法やリラックス効果にも通じる部分がありますよね。

医師たちとの関わり

実際に当時の医師たちも、この信仰と密接に関わっていました。

中でも有名なのがヒポクラテス(紀元前460頃 - 紀元前370頃)。アスクレピオスの伝統を受け継ぐ存在として語られ、現代医学の父とも呼ばれています。

彼をはじめとする医学者たちは「医は神聖なもの」という考えを大切にし、医師としての倫理にもそれが色濃く反映されていました。

その象徴が、今でも知られる「ヒポクラテスの誓い」。ここにもアスクレピオスの名がきちんと登場しているんです。

現代に息づく象徴

今でも、病院や医療団体のロゴなどに蛇の巻き付いた杖を見かけることがありますよね。

あれこそが、アスクレピオスの象徴です。

古代の祈りが現代医学にまでつながっている──

そう思うと、アスクレピオスがいかに長い時を超えて、私たちの暮らしの中に生き続けているかが、改めて感じられますよね。

つまりアスクレピオス信仰は、人々の祈りと医療の実践を結びつけ、現代医学にまで影響を与えたのです。

|

|

|