なぜギリシャ神話には近親婚が多いのか?神々の関係性を読み解く

古代ギリシャ神話を読んでいて、思わず「えっ?」と驚くのが、神さまたちの近親婚の多さなんですよね。

たとえばゼウスとヘラは兄妹で結ばれていますし、他にも親子だったり、いとこ同士だったりと、けっこう親しい間柄での結婚が当たり前のように描かれているんです。

現代の感覚からすると、正直ちょっと「変わってるなあ」と思ってしまうかもしれません。

でもそれって、当時の人々が持っていた独特な世界観や宗教観が背景にあるんです。

ギリシャ神話に近親婚が多いのは、「血のつながりを保つことで生まれる神の純粋さ」「神々の象徴的な役割」「物語の展開としての必然」──この三つが重なっていたからなんですね。

|

|

|

|

|

|

神話における血統の純粋性と権威の維持

ギリシャ神話の中で近親婚がやたらと目立つのは、単なる「好き同士で結ばれた」って話じゃないんです。

そこには神さまたちの力や神聖さを守るための、ちゃんとした意味があったんですね。

古代の人たちは、神の血が外に混じるとパワーが薄れちゃうって考えてました。

だから血のつながりを守る=神としての力を守る、そんな感覚が根づいていたんです。

神の力を純粋に保つため

たとえば、原初の神さまであるクロノスとレアは兄妹同士でした。でもそれは愛とか恋とかじゃなくて、神の力を“まっすぐ”次の世代に渡すための象徴的な結びつきだったんです。

「強い神さまは、強い神さま同士でつながっている」──そういう信念があったから、神々の系譜はわざと閉じた形で描かれることが多いんですね。

王権の正統性の象徴

さらに、神々の結婚のあり方は、地上の王さまの権力にもつながっていました。

実際に古代の王族や貴族の中には、近親婚を行うことで「自分たちは特別な血を受け継いでいる」と主張したケースもあります。

「神のように、同じ血からしか力は生まれない」っていう考え方ですね。

だから神話の中の婚姻も、ただのロマンスではなくて、支配の正統性を証明するための大事な“しくみ”でもあったんです。

人間社会への影響

こうした神話の考え方は、神話の中だけにとどまらず、現実の社会制度や儀式にも影響を与えました。

たとえば、ギリシャの祭司階級や王族の中には、婚姻相手に関する特別なルールがあったとも言われています。

神々の結びつきが、信仰のかたちや社会のルールにまで影響していたってことなんですね。

つまり、神々の近親婚はただの物語じゃなくて、神の力と支配の正当性を守るための“象徴的な装置”だったんです。

|

|

|

オリュンポスの神々に見られる家族関係

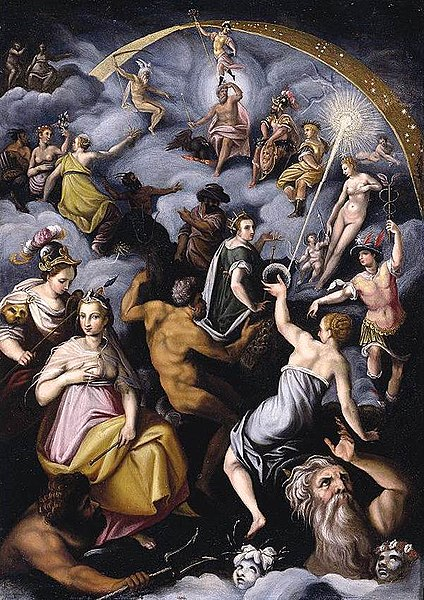

オリュンポス十二神(ニコラ=アンドレ・モンショー 1754 - 1837)

ゼウスを中心に、アテナやアポロン、アルテミス、ポセイドン、アフロディテなど主要神を同一画面に配した群像画。神々の権威と役割をわかりやすく象徴化している。

出典:Photo by Nicolas-Andre Monsiau / Wikimedia Commons Public domainより

オリュンポスの十二神をよーく見てみると、びっくりするくらい家族関係が入り組んでいるんです。

兄弟だったり、夫婦だったり、親子だったり──神さまたちが複雑につながり合ってるからこそ、あの壮大なギリシャ神話の世界観ができあがったとも言えるんですね。

ゼウスとヘラ

主神ゼウスは、妹のヘラを正式な妻として迎えました。この結びつきって、ただの夫婦というより、「神々の王と女王」という象徴でもあったんです。

ゼウスが天と雷をつかさどる王様なら、ヘラは家庭や結婚を守る女神。

このふたりが結ばれることで、宇宙の秩序と人間社会の秩序がリンクするような、そんな大きな意味合いが込められていたんですね。

……とはいえ、ゼウスが浮気ばっかりしてヘラが怒る、というお決まりの展開も。

これはもう、人間の夫婦関係を神々に投影していたって見方もできそうです。

兄弟姉妹の神々

ポセイドンやハデスはゼウスの兄弟で、それぞれ海と冥界を担当しました。

3人はくじ引きで世界を分け合ったっていう神話も有名ですよね。

この分担って、実は家族の中で宇宙を管理しているってイメージそのもの。

大地は母ガイアが持ち、天・海・冥界を兄弟で分けるって、まるで一家の財産を相続してるみたいな構図なんです。

人間にもわかりやすく、世界の秩序を「家族」の物語として説明していたんですね。

神々の子どもたち

ゼウスとヘラの子どもには、アレス(戦の神)やヘベ(若さの女神)などがいます。

でもそれだけじゃないんです。ゼウスは他の女神や人間との間にもたくさん子どもをもうけていて、それがまた神々の系譜をさらに複雑にしてるんですね。

たとえば、アテナ、アポロン、アルテミスなんかもゼウスの子どもたち。

こうしてゼウスを中心に神々の「家系」がどんどん枝分かれして、オリュンポス十二神はただの“仲間”じゃなくて、大きなひとつの“家族”として描かれるようになっていったんです。

|

|

|

象徴表現としての近親婚モチーフ

イーダ山のゼウスとヘラ/アンドリース・コルネリス・レンス作、1775年

イーダ山でのゼウスとヘラを描いた1775年の絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

神話にたびたび登場する神さまたちの近親婚、現代の私たちからするとちょっと理解しづらいですよね。

でも当時の人々にとっては、そこにちゃんとした意味があったんです。

これは人間のルールとはちがう、「神の世界」での出来事として描かれていて、宇宙や社会の成り立ちを語るための象徴的な表現だったんですね。

宇宙の秩序を表す

たとえば、天空の神と大地の女神が結ばれる──この構図は、自然界の調和そのものを表していました。

太陽と月、雨と大地のように、世界を動かす力どうしが一体となって働く。

そんな宇宙のリズムやつながりを、神々の結びつきに重ねていたんですね。

近親婚も、「すべてはひとつの源から生まれて、またそこへ還っていく」という循環の考え方の象徴だったわけです。

つまり、神話の中の宇宙は、ひとつの大きな家族として描かれていたんです。

人間のタブーとの対比

神さまたちが近親婚をするっていう描写には、じつは人間の社会におけるタブーを際立たせる効果もありました。

「神は人間とはちがうから、禁じられたことすらできる」──

そんなふうに描くことで、「人間は神のようには振る舞えない」というはっきりとした境界線が引かれていたんですね。

神々の自由さが目立てば目立つほど、逆に人間の秩序やルールの大切さが浮かび上がる。

まさに逆説的な“見せ方”だったんです。

物語を豊かにする装置

そしてもうひとつ。近親婚の設定は、物語をドラマチックに盛り上げるための重要な仕掛けでもありました。

身内同士だからこそ生まれる愛、嫉妬、裏切り──

そうした複雑な感情が物語に深みを与えて、神々の争いや悲劇がグッと印象的になるんです。

読む側・聞く側にとっては、まるで人間の感情を拡大した世界をのぞいているような感覚。

だから神話の世界が、遠い昔の話なのに不思議とリアルに感じられるんですね。

神々の近親婚って、ただの不思議な設定じゃなくて、宇宙の秩序や人間社会のルールを語るための“象徴表現”だったんです。

|

|

|