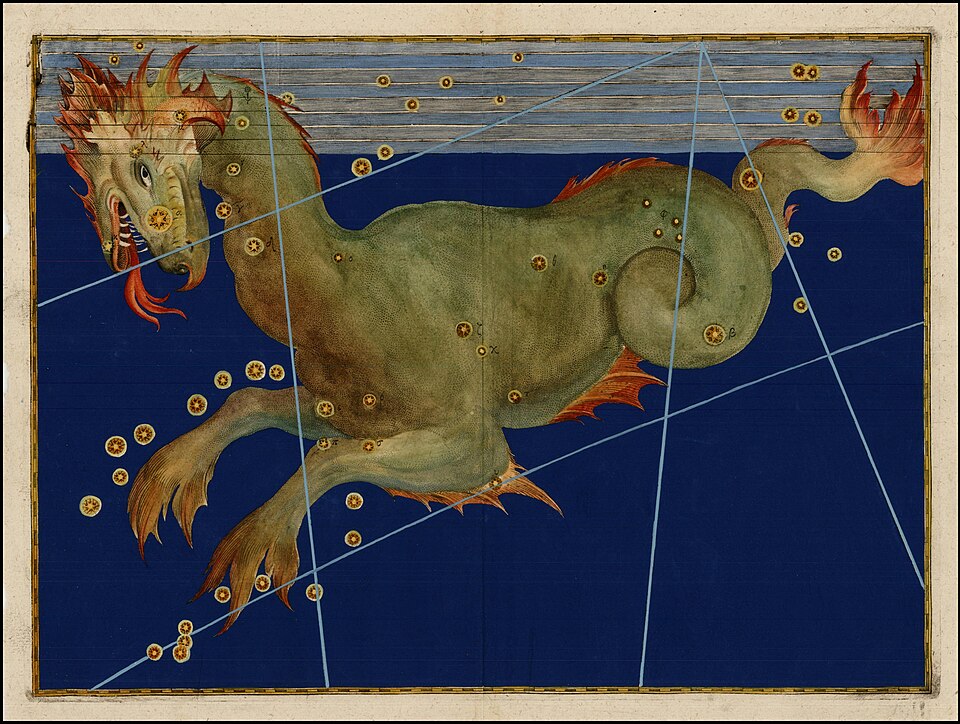

神々を結ぶ山羊の力──ギリシャ神話における「ヤギ」の意味と逸話

古代ギリシャの神話をひもとくと、ヤギはただの家畜じゃありませんでした。

神々の物語にしっかりと根を張った、ちょっと特別な存在だったんです。

たとえば、雷神ゼウス。彼がまだ赤ん坊だった頃、あるヤギが乳を与えて育ててくれたという伝説が残っています。

この母性的な姿は、ただの動物という枠を超えて、命を支えるやさしさの象徴と見なされていたんですね。

さらに印象的なのが、豊穣の角(コルヌコピア)。

折れても尽きることなく果物や穀物があふれ出すというこの角は、富と実りをもたらす神秘のアイテムとして、人々の信仰を集めました。

そしてもうひとつ忘れちゃいけないのが、山野を駆ける牧神パン。

上半身は人間、下半身はヤギという姿で知られ、音楽や野生、そして自然のエネルギーを象徴する存在でした。

つまりギリシャ神話におけるヤギは、「神々を結び、命と自然を支える力」を象徴する存在だったというわけです。

どこか身近で、でも神秘的。そんなヤギの姿に、古代の人々は大きな意味を見出していたんですね。

|

|

|

|

|

|

ゼウスを育てた聖なる山羊アマルテイア

アマルテイア(山羊)が幼いゼウスに乳を与える場面(ニコラ・プッサン)

クレタ島で隠れて育てられた幼いゼウスに、聖なる山羊アマルテイアが乳を与える神話的瞬間を描いた絵画。のちに豊穣の角(コルヌコピア)やアイギスの起源とも結びつく象徴的主題。

出典:Nicolas Poussin (author) / Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャ神話でヤギといえば、まず思い出されるのがアマルテイアという名の聖なる山羊。

彼女はなんと、あのゼウスを乳で育てた存在なんです。

神々の王に命を与えた“母”──

そんな彼女の姿は、ただの家畜ではなく命をつなぐ神聖な守護者として語られてきました。

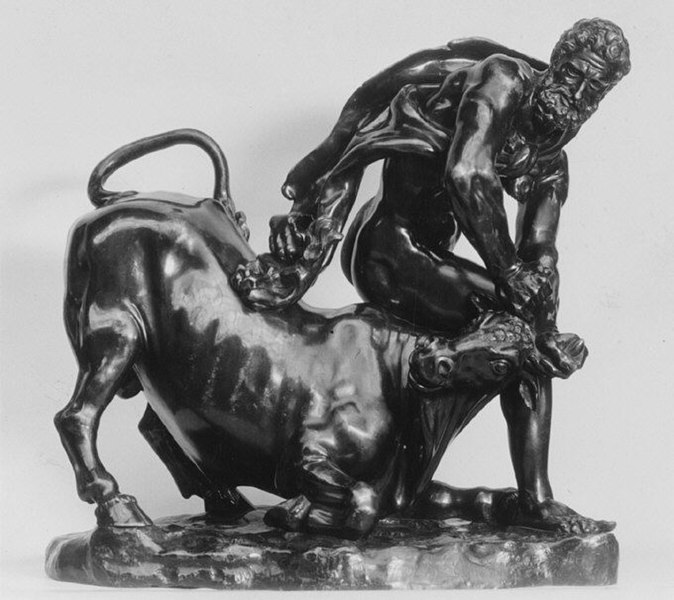

ゼウスの誕生の物語

時の神クロノスは、自分の子どもを次々と飲み込んでしまうという恐ろしい存在。

その運命から逃れるため、赤ん坊のゼウスはクレタ島に隠されました。

そしてその地で、ゼウスを乳で育てたのがアマルテイア。

彼女の乳は、後の神々の王に力と命を与えたんですね。

このエピソードには、単なる育児を超えた母性と神聖な養育の力が込められていたのでしょう。

アマルテイアの犠牲と神格化

ある伝承によると、成長したゼウスがうっかりアマルテイアの角を折ってしまったとも言われています。

でもその折れた角は、のちに豊穣の角(コルヌコピア)となり、実りや富を絶えずもたらす象徴に変わったんです。

つまりアマルテイアは、「命を与え、犠牲を払い、それでも人々を潤し続ける存在」として神話の中で神格化されたわけですね。

母性の象徴

この物語が伝えているのは、母のような優しさと、誰かのために差し出す自己犠牲の力。

それを、ヤギという身近な生き物に託すことで、古代の人々は命を育てる神聖な力を感じ取っていたんです。

アマルテイアは神々の母性的な守護者だった──

その存在は、今もなお神話の中でやさしく見守っているのかもしれません。

つまりアマルテイアは、ゼウスを養い育てた聖なる存在として母性と命の象徴だったのです。

|

|

|

豊穣と富の象徴──「コルヌコピア(豊穣の角)」の起源

『平和は豊穣を抱く』(17世紀)

豊穣の神プルートスが豊穣の女神デメテルに抱かれ、豊かさと繁栄の象徴である「豊穣の角(コルヌコピア)」を通じて富が人々にもたらされる様子

出典:Peter Paul Rubens(1577 - 1640) / Wikimedia Commons Public domainより

アマルテイアの物語から生まれた不思議なアイテム──それがコルヌコピア、つまり「豊穣の角」です。

その角からは果物や穀物がどんどんあふれ出して、とにかく尽きることがない。

そんなイメージから、やがて恵みの象徴として人々の間に広まっていきました。

このシンボルはギリシャ世界にとどまらず、ローマ時代にも受け継がれ、ついには豊かさと繁栄を表す普遍的な印として定着していくことになるんです。

角に宿る力

もともとヤギの角には、力強さとか、生命力とか、そんなイメージがあったんですね。

それがアマルテイアの物語と結びついたことで、単なる武器ではなく、恵みがあふれる魔法の角へと変わっていったわけです。

人々はこの角に、自然が絶えず命を与えてくれる力を重ねて見ていたのでしょう。

農耕と繁栄の祈り

農耕で暮らす人々にとって、実りはまさに神々からの贈り物。

だからコルヌコピアの姿は、収穫を祝う祭りや、神殿の装飾、壁画なんかにもよく描かれました。

それを目にしながら、こう願うんです──

「今年も豊作でありますように」「実りが絶えませんように」。

豊穣の角は神々の恵みを可視化した象徴だったんですね。

永遠のシンボルとして

このコルヌコピアというモチーフは、時代が移り変わっても消えることはありませんでした。

ルネサンス時代の絵画にも、現代の建築や装飾にも、その姿を見つけることができます。

ヤギがもたらしたこの神話的な角は、今も変わらず「命と富」を象徴するシンボルとして生き続けているんです。

つまり豊穣の角は、アマルテイアの物語から広がり、繁栄と恵みの普遍的な象徴となったのです。

|

|

|

野性と音楽を司る牧神パンとヤギの姿

音楽を司る半人半獣の牧神パン

半神がヤギの牧神パンが、笛を吹きながら自然の中で休息している様子を描いた作品

─ 出典:Annibale Carracci - Wikimedia Commons Public Domainより ─

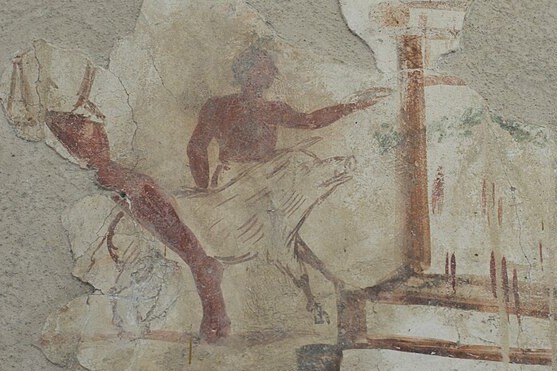

ヤギと深く結びついた存在といえば、やっぱり牧神パンの存在は外せません。

上半身は人間、でも下半身はヤギ──そんな姿をした彼は、野性と音楽をつかさどる神さまなんです。

自由気ままでちょっと気まぐれ。

そんな性格もあって、パンは人間に恐れと楽しさの両方をもたらす存在でした。

パンの野性的な姿

パンの特徴といえば、何といってもヤギの脚と角。

その姿はまさに「自然の化身」といってもいいくらいで、人間の手には負えない山や森の力そのものを象徴していたんですね。

どこか荒々しく、でもたくましくて自由。

そんな彼の姿に、古代の人々は自然の大きさとこわさを見ていたのでしょう。

音楽と歓喜

パンといえばもうひとつ忘れちゃいけないのが笛。

「パンの笛」と呼ばれるこの楽器を手に、彼は森の中に音楽を響かせていたんです。

その音色は、人の心を優しく包んでくれることもあれば、不思議な畏れを呼び起こすこともありました。 自然と響き合う音楽──それが、パンの音だったんですね。

恐怖と畏敬の両面

でもパンって、ただの楽しい神さまじゃないんです。

ときには、何の前触れもなく突然現れて、人々に強烈な恐怖を与えることもありました。

この「予測不能な恐怖」こそが、のちにパニック(panic)という言葉の語源になったとも言われています。

つまり彼は、ヤギの野性と深く結びついた存在。 楽しさと恐怖──その両方を一身に宿した、ちょっと不思議で魅力的な神だったんです。

パンは自然の力とヤギの象徴性を映し出した存在。

その姿に、古代の人々は自然のすべてを重ねて見ていたのかもしれません。

つまりパンは、ヤギの姿をまといながら、自然の野性と音楽の力を象徴していたのです。

|

|

|