スフィンクスの性格が「謎めいて知恵深い」と言われる理由

ギリシャ神話のスフィンクス

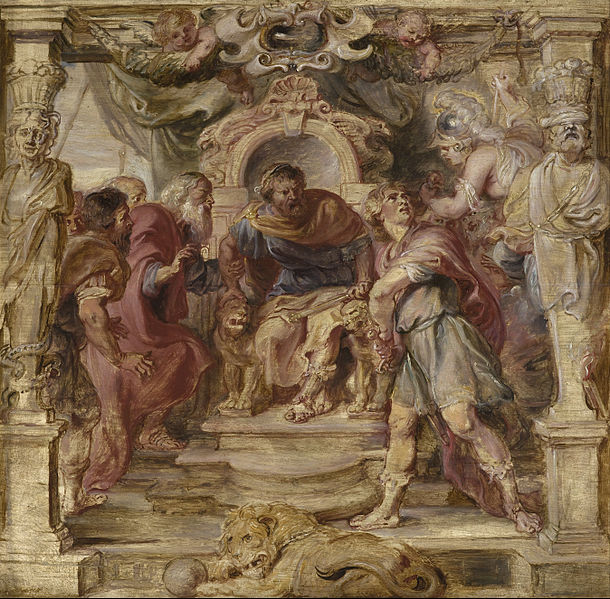

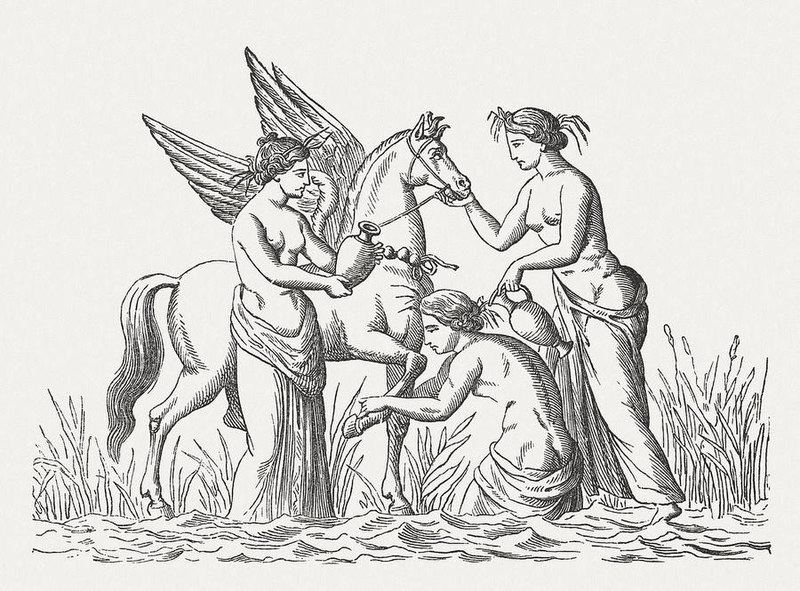

出典:Lenji / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0, GFDL / title『Ginosphinx』よりより

古代ギリシャ神話に登場するスフィンクスといえば、人間の顔に獅子の体という強烈なビジュアルが印象的ですよね。

でも、彼女の本質って実は見た目のインパクトだけじゃないんです。

その性格や役割には、もっと深い意味が込められているんですよ。

スフィンクスが神話に現れる場面では、必ずといっていいほど「問いかけ」が登場します。

知恵を試し、答えられなければ命を奪う──そうした試練を通して、彼女は人間の知性や理性、そして本能までも問い直す存在として描かれてきたんです。

つまり、 スフィンクスが「謎めいて知恵深い」と言われるのは、人間の理性と欲望の境界を見極めようとする存在として、神話の中で特別な位置を占めていたからなんです。

恐ろしくもあり、美しくもあり、そしてどこか神秘的──そんな多層的な魅力をもつ存在だったんですね。

|

|

|

|

|

|

謎かけの名手──知恵深さを示す象徴的エピソード

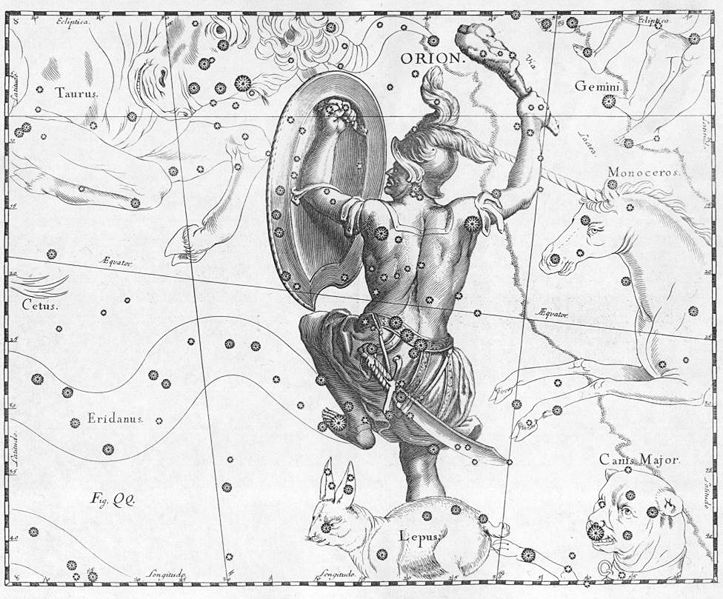

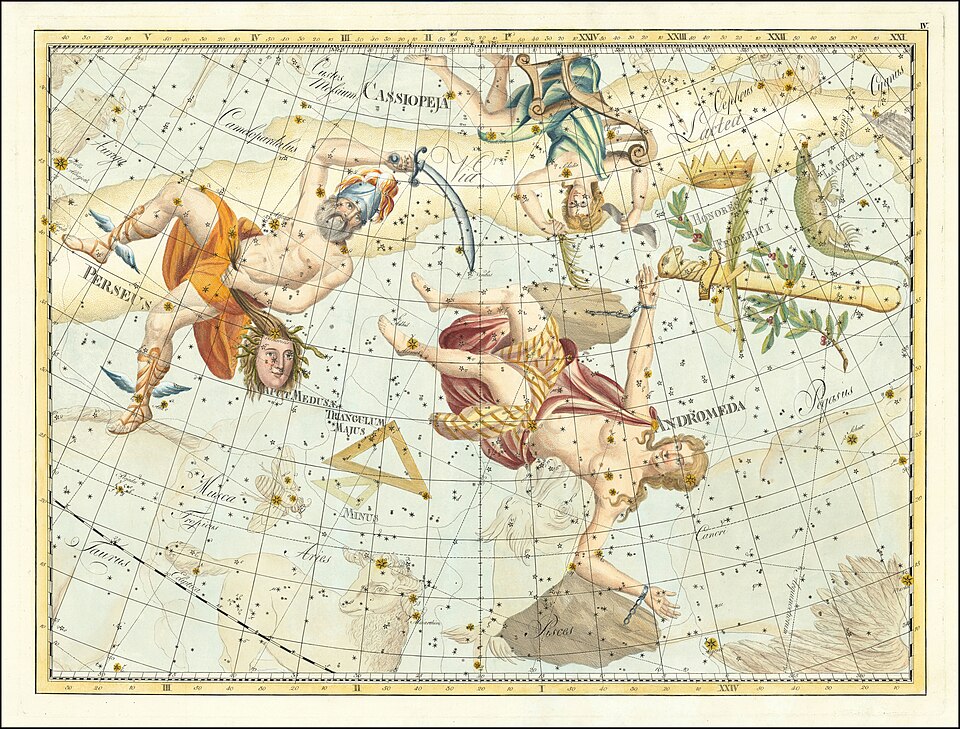

オイディプスに謎かけをするスフィンクス

─ 出典:Oedipus and the Sphinx by François-Xavier Fabre/Wikimedia Commons Public Domainより ─

スフィンクスと聞いて真っ先に思い浮かぶのが、やっぱりオイディプスとのこの有名な場面ですよね。

彼女はテーバイの町に現れて、通りかかる者に謎を出し、答えられなければ命を奪うという恐ろしい存在でした。

でもこの「謎かけ」こそが、スフィンクスが知恵深い存在として語り継がれている理由なんです。

有名な謎かけ

スフィンクスの問いは、こうです──

「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足で歩くものは何か」。

答えは人間。赤ん坊のときは四つん這い、大人になれば二本足で歩き、老いると杖を使って三本足になる──

まさに人生の流れを象徴する、奥深い知恵の試練なんです。

知恵と生存の結びつき

この謎を見事に解いたオイディプスは、テーバイを苦しみから救い、やがて王となる運命をたどることになります。

つまりスフィンクスの問いは、ただの遊びじゃなくて、運命を切り拓く鍵だったんですね。

人間にとって「生きるとは何か」を、じわっと考えさせる問いかけでもあったわけです。

知性を象徴する存在

スフィンクスは、力づくで相手をねじ伏せるタイプの怪物ではありません。

彼女は言葉と知恵を武器に、人の心と頭を試してくる存在。

だからこそ、恐ろしさと同時に、知性と神秘の象徴として語られてきたんです。

そこがまた、彼女の魅力でもあるんですよね。

つまりスフィンクスは、謎かけを通して人間の知恵を試す存在として描かれていたのです。

|

|

|

怪物であり守護者──謎めいた存在としての二面性

スフィンクスって見た目のインパクトもすごいですけど、その性格や役割にも不思議な二面性があるんですよね。

確かに怪物として恐れられる存在なんですが、同時に守護者としての側面も持っていた──そんなところが、彼女の「謎めいた魅力」を生み出してるんです。

恐怖を与える存在

たとえば、テーバイの物語では完全に人々を苦しめる怪物として描かれてます。

通りすがりの者に謎を出し、答えられなければ命を奪う。

その姿は、まさに混乱と死をもたらす脅威。でもそれって、人間の理解を超えた自然や運命の力そのものを象徴していたのかもしれませんね。

守護する存在

一方で、エジプトのスフィンクスに目を向けてみると、全然違うイメージが出てきます。

王の権威を示す像として、都市や聖域を守る存在として建てられていたんです。

ギリシャのスフィンクスも、実は神聖な境界を守る門番のような立ち位置で描かれることが多く、通過者を試す役割を果たしていたんですよ。

二つの顔をもつ神秘

こうして見ると、スフィンクスは破壊する怪物であると同時に、守りを固める存在でもあるわけです。

この両極端な側面が共存しているからこそ、「なんだか得体が知れない…」って印象を残すんですよね。

その二面性こそが、スフィンクスを神秘的で特別な存在にしていた──まさにそんなキャラクターだったんです。

つまりスフィンクスは、恐怖を与える怪物であると同時に守護者としての役割を担っていたのです。

|

|

|

神話と文化への影響──知恵と神秘性が残した足跡

スフィンクスのキャラクターって、神話の中だけにとどまらないんですよね。

その謎めいた姿や問いかける存在感は、時代も国境も越えて、文化や芸術に大きな影響を与えてきました。

人々の心をつかんで離さない──それがスフィンクスのすごさなんです。

ギリシャ悲劇への影響

ソポクレスの代表作『オイディプス王』は、まさにスフィンクスの謎かけから始まります。

謎を解いたことで主人公の運命が動き出し、やがて悲劇へとつながっていく──

つまりスフィンクスは、物語を動かす「知恵と運命の起点」として描かれていたんですね。

だからこそ、観客にとっても彼女は単なる怪物じゃなくて、人間の知性を試す試練の化身として深く印象に残ったわけです。

芸術に描かれる姿

絵画や彫刻の世界でも、スフィンクスは長年にわたって愛されてきました。

特にヨーロッパの画家たちは、オイディプスとの対峙シーンをよくモチーフにして描いています。

その姿は、見る人によって恐ろしくもあり、美しくもある。

芸術家たちの手によって、知恵・謎・神秘といったテーマが重ねられていったんですね。

受け取り方が人それぞれだからこそ、余計に神秘性が増していったのかもしれません。

現代文化への継承

今の時代でも、スフィンクス=謎の象徴というイメージはしっかり生きてます。

映画や小説、アニメ、ゲームに登場するときは、「知恵を問う存在」として観客の前に立ちはだかりますよね。

知恵と神秘を象徴する存在として、クイズやパズル、さらにはミステリー小説のキャラクター像にも投影されてきました。

だからスフィンクスは、何千年経っても色あせない。

今でも私たちの想像力を刺激してくれる特別な存在なんです。

つまりスフィンクスは、神話を超えて文化や芸術に「知恵と神秘性」の象徴を刻み込んだのです。

|

|

|