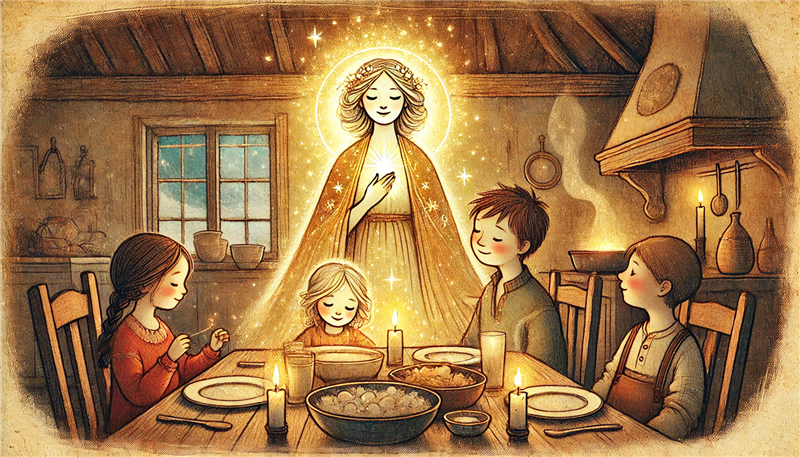

炉と食卓を守る存在──ギリシャ神話における料理の神とヘスティアの女神性

古代ギリシャ神話って、戦争や恋のド派手な物語だけじゃないんです。もっと生活に寄り添った、あたたかい神様もちゃんと登場します。そのひとりがヘスティア。家の中心にある「炉(かまど)」を守る神様で、家族の団らんや安心感をつないでくれる、まさに家庭の守り神でした。

ヘスティアと料理に込められた神話の意味は、「家庭のぬくもり」と「人と人との結びつき」を象徴するやさしい力として、ずっと語り継がれてきたんです。

|

|

|

|

|

|

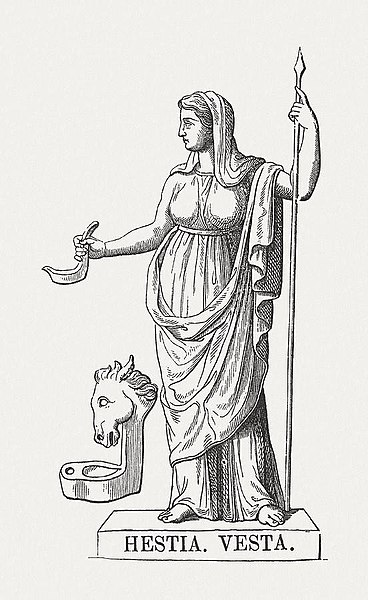

ヘスティアとは誰か──家庭と炉を司る女神

炉の女神ヘスティア/1878年木版画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘスティアはギリシャ神話に登場する炉の女神。家庭を守る存在としても知られていて、神々の王ゼウスの姉にあたるんです。オリュンポス十二神のひとりではあるけれど、戦いや恋のドラマで目立つ他の神々に比べると、ちょっと地味に見えるかもしれませんね。でも実は、日々の暮らしにそっと寄り添う、とても大切な神様なんです。

派手さはないけれど、いなければ困る。そんな静かであたたかい存在。それがヘスティア。

争いを嫌う穏やかな神性

ちょっと興味深いのは、ヘスティアが争いごとを避けたというお話。アフロディテをめぐって他の神々が揉めたとき、なんと彼女は自分からオリュンポスの席を譲って、平和を選んだんです。

目立たずとも大切なものを守る姿勢。調和を壊さないために身を引くという強さ。それが彼女の持つ、本当の意味での優しさだったのかもしれません。

炉の火とその象徴性

古代ギリシャの家では、炉(かまど)が家の中心にあって、そこにはいつも火が灯されていました。この火は家族のぬくもりそのもの。消えないように守るのは、家庭の安定を守ることと同じだったんです。

つまりヘスティアは、暮らしを支える神であり、家庭をつなぐ火の守り手。ふだんはあまり意識されないけれど、いてくれることで人は安心できる。そんな存在でした。

祈りの最初と最後に名を呼ばれる神

実はギリシャ人は、祈りの最初と最後にヘスティアの名を呼ぶという習慣がありました。はじまりと終わりにそっと寄り添ってくれる神様。

旅に出るときも、誰かと集まるときも、炉に祈る──それが当たり前だった時代。ヘスティアは、日々のすべての瞬間を見守ってくれる、永遠の安心の象徴だったんですね。

つまりヘスティアは、争わずとも人々の信頼を集め、家庭と社会を支える神だったのです。

|

|

|

火と料理のつながり──日常生活に根付いたヘスティア信仰

ポンペイから出土したヘスティアのフレスコ画

家庭内の小祠にヘスティア(ローマ名ヴェスタ)を迎えて炉の火を守ってもらう場面で、祈りと供物が結びついたローマの暮らしの空気が伝わる

出典:ポンペイのララリウム/Photo by Mario Enzo Migliori / Wikimedia Commons Public domain

ヘスティアの象徴といえば炉の火。そしてその火は、料理とまさに一心同体の存在でした。食事を作るという行為そのものが、神聖な営みとされていたんです。なぜかというと、それがヘスティアの加護のもとで行われていると信じられていたから。

家庭の中で用意される一皿一皿に、女神の守りが宿っている──そんな優しい信仰が息づいていたんですね。

火を使う行為そのものが信仰

火を起こして煮たり焼いたりすることって、今では当たり前の家事かもしれません。でも古代の人たちにとっては、自然と人との結びつきを感じる神聖な儀式でした。

その火の中心にいたのが、ヘスティア。料理をすることは、神への捧げものであり、家族を養う儀式でもあったんです。

だからこそ食事の支度は、ただの家事じゃなかったんですね。命をつなぐ聖なる行為として、大切にされていたんです。

祭祀における供物の役割

古代ギリシャでは、供物(ささげもの)を捧げるとき、まず最初にヘスティアのための火に供えるという決まりがありました。これは祈りの始まりが、家庭の守り手である女神に向けられていたということ。

どんなに立派な神事でも、まずは日常を支える神に感謝。

この順序には「安定した暮らしがあってこそ、他の神々への祈りも意味を持つ」という価値観が込められていたんですね。

都市の祭壇と公共の火

ヘスティアの火は家庭の中だけじゃありません。都市の中心部にある公共の祭壇でも、ずっと大切に守られていたんです。しかも新しい植民都市を建てるときは、母都市のヘスティアの火を分けて持っていくという儀式まで行われていました。

「火を通してつながる共同体の記憶と連続性」──それが大切にされていた証拠です。

一本の火が人々を結び、「同じ火を分け合って生きている」という意識を育てていった。

家庭から都市へ、そして世界へ。ヘスティアの火は、日常の中で広がり続ける信仰の灯だったんです。

つまりヘスティアの火は、料理を通じて神聖さと家族の絆、そして共同体の一体感を生み出していたのです。

|

|

|

食卓と共同体──料理を通じて人々を結ぶ神話的役割

食卓って、ただお腹を満たす場所じゃないんです。そこで生まれる会話、笑い声、何気ないやりとり──そうしたすべてが人と人とのつながりをつくってくれる。まさにそこにはヘスティアの神性がそっと宿っていたんですね。

食べ物を分け合うこと。それ自体が、小さな祈りのような意味を持っていたのかもしれません。

共に食べることの意味

古代ギリシャでは、共食(きょうしょく)──つまり一緒にごはんを食べることが、信頼や絆の証とされていました。だから誰かと同じ食卓を囲むという行為には、単なる食事以上の宗教的・社会的な意味があったんです。

ヘスティアは、そんな食卓の中心にいて、人の心を静かにつなぐ存在でした。

同じ火で温めた料理を分かち合うことで、「命の源をともにしている」という一体感が育まれていたのです。

家庭とポリスの架け橋

家の中にある炉の火と、都市の中心にある公共の火。このふたつは、家庭とポリス(都市国家)をつなぐ象徴でもありました。

つまりヘスティアは、私的な生活と公的な秩序を静かに橋渡ししてくれる神様。

派手に目立つことはなかったけれど、だからこそ暮らしの根っこを支える、かけがえのない存在だったんですね。

現代に残る“家庭の火”の感覚

現代でも、家に帰ってきて温かいごはんを食べると、なんだか安心しますよね。そのほっとする感じ──それこそがヘスティアのくれる癒やしなんです。

火と食事には、人の心をつなぎとめる力がある。

それは昔も今も変わらない、普遍の真理なのかもしれません。

食卓を囲むことで感じるあの安心感。そこには、古代ギリシャの人々と同じように、私たちの日常にも静かに息づくヘスティアの祈りがあるのです。

つまりヘスティアは、食卓を通して家庭と社会、そして人々の心を結びつける神だったのです。

|

|

|