記憶を失う水の流れ──ギリシャ神話の忘却の河「レテ」とは?

古代ギリシャの人たちは、あの世には五つの川が流れていると信じていました。

その中でも特に印象的なのが、「レテの河」──そう、忘却の河と呼ばれる流れです。

この川の水を飲むと、魂はそれまでのすべての記憶を失うとされていました。

でもそれは、単なる恐怖の描写じゃなかったんです。

このレテの水は、過去を手放すことで新しい運命に進むための通過点と考えられていたんですね。

記憶を捨てることは、終わりじゃなくて再出発の準備。

魂が転生する前に一度空っぽになることで、また別の人生を生きる準備が整う──そんな希望の意味が込められていたんです。

「記憶を失う水の流れ」は、死者が過去を忘れて新たな運命へと向かうための象徴。

忘れることは決して恐ろしいだけじゃなく、救いや癒やしに変わるものとして、人々に受け入れられていたんですね。

|

|

|

|

|

|

冥界を流れる五つの河──その中のレテの役割

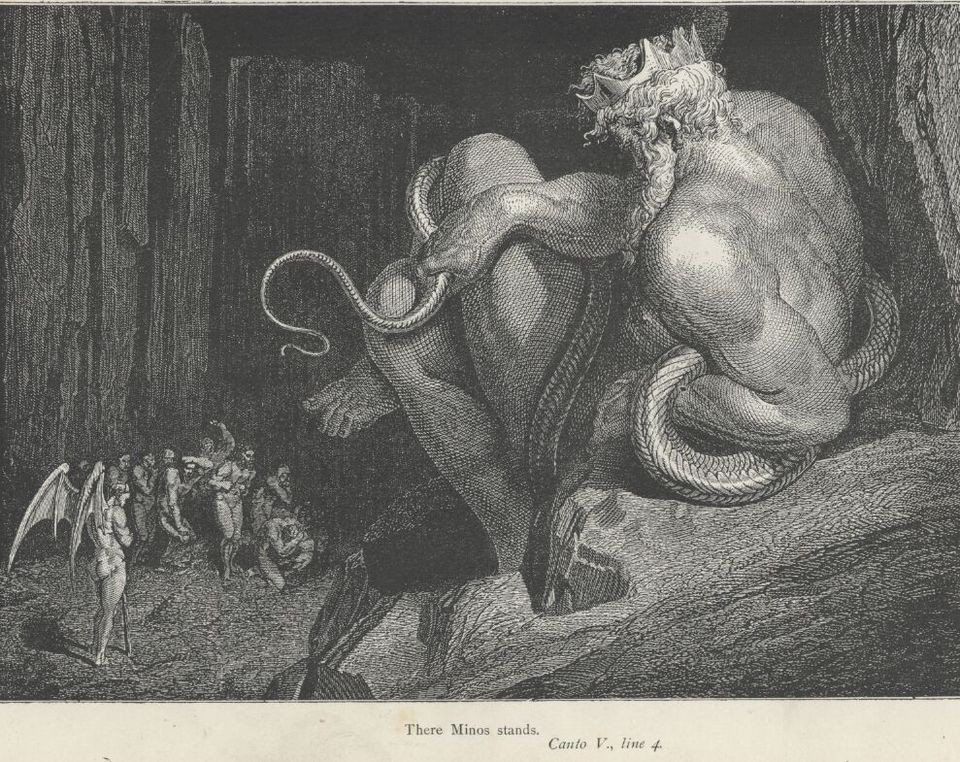

冥界の五つの河を象徴するプルトン(ハデス)

足元の多口の壺からアケロン川、コキュトス川、フレゲトン川、ステュクス川、レテ川の流れが噴き出す寓意表現で、冥界の構造を示す図像として知られる。

出典:Photo by Hendrick Goltzius / British Museum / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話で描かれる冥界には、五つの川が流れていると信じられていました。

その名も──ステュクス川、アケロン川、コキュートス川、ピュリプレゲトン川、そしてレテ川。

これらの川は、ただの水の流れじゃありません。それぞれが意味を持った象徴的な存在として、死後の世界を形づくっていたんです。

川があることで、冥界はよりリアルに、そしてどこか神秘的に感じられました。

見えない世界に具体的なイメージを与えてくれる、そんな大切な要素だったんですね。

境界を示す川

ステュクスとアケロンは、「境界」をあらわす川として語られています。

死者はこの川を渡ることで、生者の世界を後にし、完全に「冥界の住人」になると考えられていたんです。

一度渡れば、もう戻れない。

この川を越える行為は、それ自体が儀式であり、人生の区切りを意味していました。

だからこそ、葬儀の習わしの中にも、この川を意識したような儀式や供物の風習が残ったのかもしれません。

苦しみを映す川

コキュートス川は「嘆きの川」、ピュリプレゲトン川は「燃える火の川」と呼ばれました。

コキュートスには、亡者の涙や絶望が流れているように描かれ、

ピュリプレゲトンには、罪人たちが燃えながら苦しむ、永遠の罰のイメージが重ねられたんです。

これらの川は、「死後にも報いはある」という考えを人々の心に強く刻みつけました。

ただ怖いだけじゃなく、道徳の象徴としての役割も果たしていたんですね。

忘却のレテ

そして五本目の川が、レテ川──「忘却の川」です。

死者がこの川の水を口にすると、それまでの記憶をすっかり失ってしまうと語られていました。

でもそれは、ただの“記憶喪失”ではありません。

レテの水は、魂に安らぎを与え、新しい旅立ちの準備を整える“再出発の水”と考えられていたんです。

記憶を手放すことで、苦しみから解放され、新しい存在として生まれ変わる。

忘れることは、悲しいことではなく救いであり、癒やしだったんですね。

こうして五つの川は、それぞれに意味と物語を宿しながら、冥界という不思議な世界を支える土台となっていたのです。

ギリシャ神話の死後観がこれほど豊かに感じられるのも、こうした象徴の積み重ねがあったからこそなんですね。

つまり冥界の川の中でレテは、死者が過去を忘れ、新しい存在へと歩み出すための役割を持っていたのです。

|

|

|

記憶を失う水──死者の魂と転生の関わり

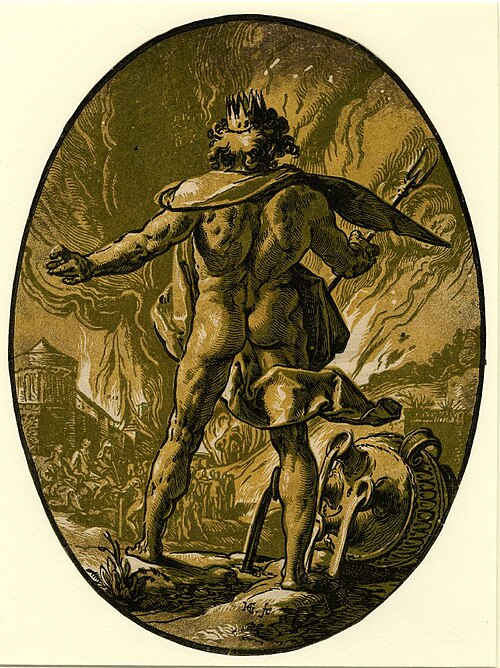

エリュシオンの平原を流れる忘却の川レテ

死者が記憶を失って冥界へ向かうという観念を象徴的に表している。

出典:John Roddam Spencer Stanhope / Wikimedia Commons Public domain

レテの水って、ただ記憶を消すためのものじゃなかったんです。魂が新しく生まれ変わるとき、前の人生の記憶を手放すことで、次の人生に向けて心を整える──そんな考えと結びついていたんですね。

「忘れる」という行為は、なにも大事なものを失うって意味じゃなくて、「新しいスタートを切るための浄化」だったんです。人々はそこに、生死を超えた大きな秩序の存在を感じていたのでしょう。

転生との関係

古代ギリシャの一部の人たちは、死んだあとに魂がまた生まれ変わると信じていました。でも、もし前の人生の記憶を抱えたまま新しい命を受け取ったら……その人生をちゃんと生ききれないかもしれない。そう思われていたんです。

だからこそ、レテの水を飲むってことは、ただの儀式じゃなくて魂にとっての準備運動みたいなもの。全部を忘れて「ゼロから始める人生」を歩き出すために、欠かせないステップだったんですね。

オルペウス教の教え

紀元前6世紀ごろに広まったオルペウス教では、なんと「忘れないこと」が大事だって教えられていました。死後にはレテ川じゃなくてムネモシュネの泉──つまり記憶の泉から水を飲むのが理想とされたんです。

それは、記憶を持ち続けることで魂が「本当の真理」を思い出して、転生のループを抜けて神々の仲間入りができるっていう考え方。忘れるか、思い出すか。この対立するふたつの行動が、魂の未来を左右するとされていたんですね。

人間的な願望

でももっと素直なところで、人は「つらいことを抱えたままじゃ、心が休まらない」って思っちゃうんですよね。

「忘れること」が救いになる──この発想って、とても人間らしくてあたたかいです。忘れることは、逃げじゃなくて癒やし。魂が新しい一歩を踏み出すための、優しいサインだったのかもしれません。

つまりレテの水は、魂が転生や安らぎを得るために必要な「忘却」を与えるものと考えられていたのです。

|

|

|

哲学と文学に受け継がれた「忘却」の象徴

レテの河は、神話の中にとどまらず、哲学や文学の世界でもずっと生き続けてきました。「記憶」と「忘却」っていう深~いテーマに向き合うとき、どうしてもこの川の存在が浮かび上がってくるんです。

忘れるってことは、ただ消えてなくなるんじゃなくて、心を癒やして、新しく歩き出すための力にもなる。そんなふうに文化の中で、何度も何度も描かれてきました。

プラトンの思想

哲学者プラトン(紀元前427–紀元前347)は、有名な『国家』の中で、魂が新しい人生に入る前にレテの水を飲むって書いています。

これは「過去の記憶を消すこと」が、新しい人生をスタートさせる条件だっていう考え方。転生や魂の純化について考えるうえで、とっても大切なポイントなんですね。忘れることは、ただの抜け落ちじゃなくて、これからを切り開く準備とされていたんです。

詩や文学での表現

ヨーロッパの詩や絵画の中では、レテは「忘却の象徴」として、何度も登場してきました。そこでは、悲しみを癒やしてくれる水、あるいは過去をやさしく洗い流してくれる流れとして描かれることが多いんです。

こうしたイメージは、読む人・見る人の心にそっと寄り添って、「忘れることは救いにもなるんだよ」って、芸術を通して語りかけてくるような存在でした。

現代につながる意味

そして現代でも、「忘れること」が心を整えるきっかけになる場面って、たくさんありますよね。つらい過去を手放したとき、ようやく前に進める。そんな経験、誰しも少しはあるんじゃないでしょうか。

ギリシャ神話のレテは、人の心にそっと寄り添い続ける象徴。今もこうして語り継がれているのは、「忘れることの意味」をめぐるテーマが、時代を超えて私たちに響くからなのかもしれません。

つまりレテの河は、哲学や文学にも受け継がれ、人間にとって「忘却」がどれほど大切な意味を持つかを伝えているのです。

|

|

|