犠牲と変身の象徴──ギリシャ神話における「豚」の意味と逸話

古代ギリシャの神話やお祭りで登場する豚って、ただの家畜とか食料ってわけじゃなかったんです。もっと深い意味をもった、「犠牲」や「変身」のシンボルとして扱われていたんですね。

ふだんは人々の暮らしを支える大事な存在。でも一方で、神さまに捧げるお供え物になったり、物語の中では魔法で変身させられる役まわりになったりもします。たとえば、豊かさを祈る女神への儀式では豚が供物として捧げられるし、あの有名な魔女キルケの話では、人間が豚に変えられてしまうんです。

つまり、ギリシャ神話の中の「豚」って、ただの動物じゃなくて、神聖さと人間の弱さ、その両方を映し出す鏡のような存在だったとも言えるんですよ。

|

|

|

|

|

|

古代祭祀における豚の犠牲──豊穣と浄化の儀礼

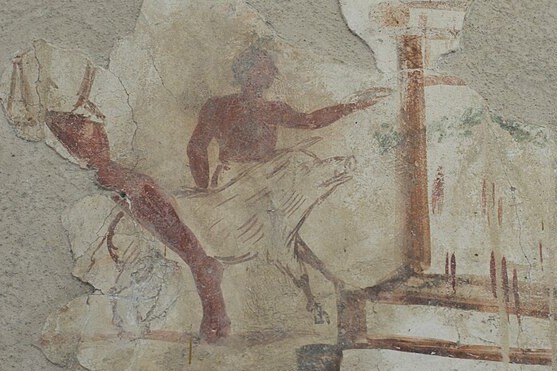

豚の犠牲を描いたデロス島の壁画

豚を捧げて豊穣を祈る信仰がデロスに存在したことを示す

出典:Photo by Zde / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Mural_painting_Sacrifice_pig_Museum_Delos』より

古代ギリシャでは、豚ってけっこう特別な意味をもった動物だったんです。ふだんは肉や脂で人々の食卓を支える身近な家畜。でもひとたび神さまにささげられるとなると、豊穣や浄化を祈る、れっきとした神聖な供物に早変わりします。

とくに農耕に関わる女神デメテルやペルセポネの儀礼では、豚の犠牲がなくちゃ始まらない!ってくらい、欠かせない存在だったんですね。

つまり、日常と神聖、そのふたつをつなぐ“橋渡し役”みたいな立ち位置にいたわけです。

テスモポリア祭での豚の犠牲

女性だけが参加するちょっと特別なお祭り、テスモポリア祭では、ある変わった儀式が行われていました。それが「豚を地下に投げ入れる」というもの。腐敗した遺骸を、時が経ってからまた掘り出して畑にまく──なんだか不思議な儀式ですよね。

でもそこには、「命がめぐる力」が宿ると信じられていたんです。死を通じて、次の実りが生まれる。そんな生命の循環を、そのまま儀式にしたってわけですね。農耕の神さまと、土を耕す人々とをつなぐ、大切な約束事だったのかもしれません。

浄化の象徴としての豚

もうひとつの役目が、浄化。大きな祭りやお葬式の前には、小さな豚を使って「穢れを祓う儀式」が行われることがあったんです。

人々は、豚が自分たちの汚れを背負ってくれると信じていました。「お願い、これ持ってって!」みたいな感じで、罪や不浄を神さまに託していたんですね。まるで豚が、別の世界へその穢れを運んでくれるように思えていたのかもしれません。

日常と神聖の境界

普段は食卓に並んでいる豚が、祭りになると神さまへの捧げものに変わる。そのギャップが、とっても象徴的なんです。

いつもの動物が、ある瞬間に「神につながる存在」に変わる──

そんな場面に立ち会った人々は、自然と神の力を身近に感じていたんでしょうね。

こうして豚は、ただの家畜なんかじゃなくて、信仰と暮らしをしっかりつなぐ、大事な存在として生きていたんです。

つまり豚は、古代祭祀において豊穣と浄化を象徴する神聖な犠牲だったのです。

|

|

|

キルケの魔法──人間を豚に変える物語

『オデュッセウスに杯を差し出すキルケ』

杯を口にしたオデュッセウスの仲間達は次々と豚に変えられてしまった。

─ 出典:ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

神話の中で豚が象徴的に登場する場面といえば、やっぱりキルケのエピソードが有名です。『オデュッセイア』に登場するこの魔女は、オデュッセウスの仲間たちを魔法で豚に変えちゃうんですね。

ちょっと奇抜な話に見えるかもしれませんが、実はここに人間の欲望や弱さを映し出す深いメッセージが込められているんです。

理性を失うと、人間っていとも簡単に本能に飲みこまれてしまう──そんな姿を、豚というカタチで表現しているわけです。

キルケの館での出来事

オデュッセウスの仲間たちは、キルケの差し出す飲み物にあっさり手を出してしまいます。警戒心ゼロで杯を受け取り、ぐいっと飲んだ瞬間──魔法で豚の姿に。

この出来事は、人間が欲に負けて慎重さをなくすと、いかに簡単に堕ちてしまうかを示す象徴なんですね。つまり、「気を抜いたら誰でも獣になるぞ」っていう教訓。

オデュッセウスの知恵

そんな中、唯一豚にされなかったのがオデュッセウス。彼は神ヘルメスから授けられた魔除けの薬草「モリュ」のおかげで、キルケの魔法を跳ね返すことができたんです。

でもそれって、ただ運が良かったからじゃないんですよ。知恵と慎重さを持って冷静に行動していたからこそ、魔法に屈しなかったんですね。ここには「人は知恵の力で本能に打ち勝てる」っていうメッセージがしっかり込められているんです。

豚の象徴する意味

この物語に出てくる豚は、単なる動物じゃありません。人間が持つ欲や愚かさ、そういった負の面をそっくり映しているんです。

でも同時に、それを乗り越えるには理性や知恵が必要だっていうことも、ちゃんと教えてくれている。

「豚にされる」っていうこの一幕は、人間の二面性──弱さと強さ、愚かさと賢さ──をくっきりと描き出す寓話だったと言えるでしょう。

だからこそ、豚ってただの犠牲動物じゃなくて、「人間そのものを映す鏡」みたいな存在だったのかもしれませんね。

つまりキルケの物語に登場する豚は、人間の欲望と愚かさを映す象徴だったのです。

|

|

|

英雄伝説に登場する猪との関係──豚と猪の象徴性の違い

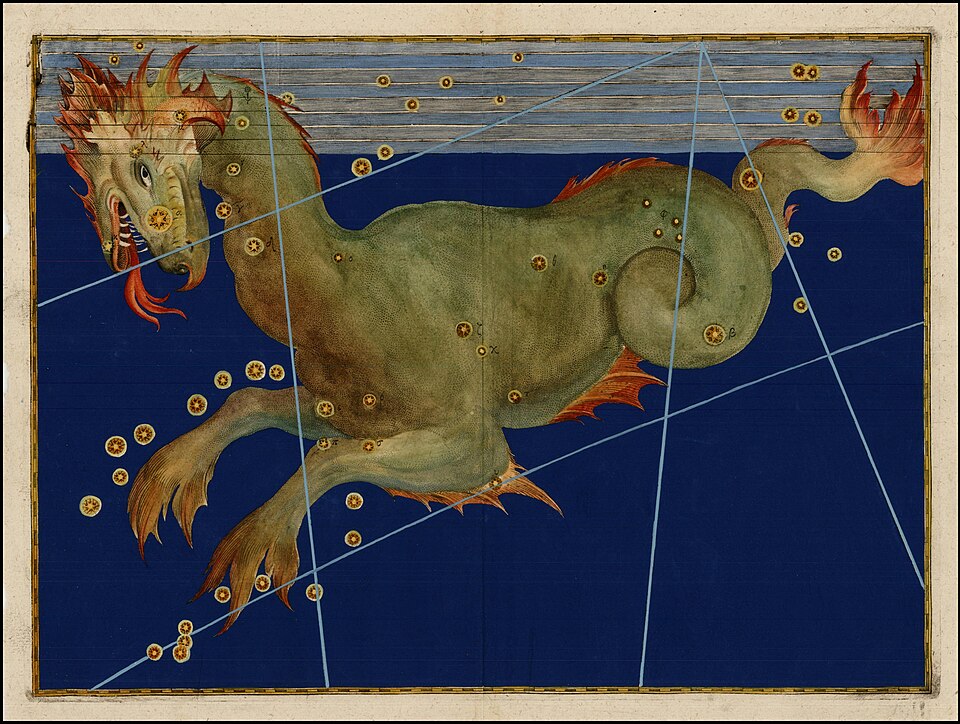

『カリュドーンの猪狩り』

王オイネウスが祭りでアルテミスを欠礼したため、怒った女神が大猪を送ったという物語。猛り狂う猪に挑む英雄たちの狩りを描き、のちの悲劇の発端を示す。

出典:Photo by Peter Paul Rubens / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話の中には、豚とよく似た存在として猪もたびたび登場します。でも、このふたつ、似ているようで象徴する意味はけっこう違うんです。

豚が人間の弱さや犠牲を映す存在だったのに対して、猪は力強さや危険を象徴する、荒々しいイメージをもった存在でした。

つまり、「家畜に近い動物」という共通点があっても、そこに込められたメッセージはまるで別物だったんですね。

カリュドーンの猪

なかでも有名なのが、カリュドーンの猪狩りのエピソード。女神アルテミスが怒りに任せて放った巨大な猪は、ただの動物じゃなくて、ひとりの英雄では太刀打ちできないほどのとんでもない脅威でした。

それで多くの英雄たちが力を合わせて挑むことになるんですが、ここで描かれている猪はまさに自然の荒々しさそのもの。人間にはどうにもできない「神の怒り」として、恐怖の象徴になっていたんです。

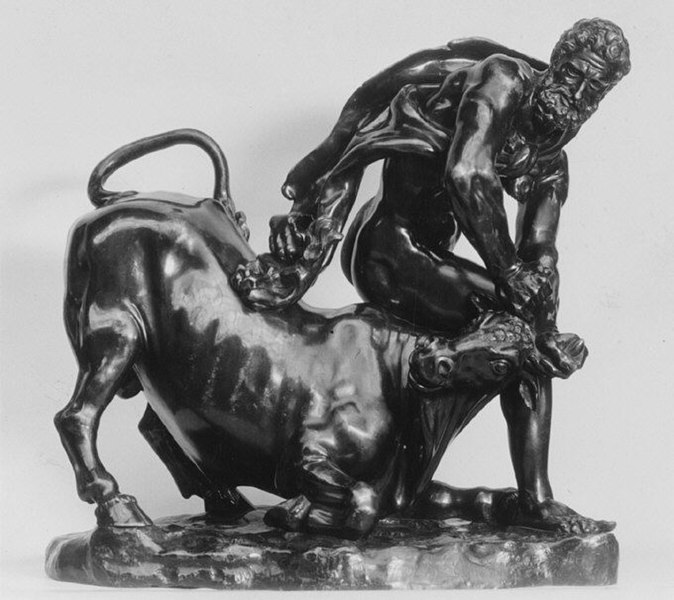

英雄たちと猪

ヘラクレスの冒険にもエリュマントスの猪っていう強敵が登場します。十二の功業のひとつとして、この猪を生け捕りにするという試練が与えられるんですね。

ここでの猪は、ただの危険な動物じゃありません。英雄が人間を超える力を示すための相手として描かれているんです。つまり、猪は恐れられる存在であると同時に、「挑むに値する敵」でもあったわけですね。勇気と誇りをかけた戦いの象徴です。

豚と猪の違い

豚は日常に近い動物で、どちらかというと「犠牲」や「人間の弱さ」を映す存在。いっぽう猪は、大自然や神々の力を背負った「恐ろしい試練」の象徴だったんです。

つまり、見た目が似ていても、豚と猪はまったく違う意味を背負わされていたというわけです。

このコントラストがあるからこそ、神話の中の物語はより深く、象徴に満ちたものになっていたんですね。

つまり豚と猪は、同じ動物でありながら、人間の弱さと自然の力をそれぞれ象徴していたのです。

|

|

|