ハデスの「死者と冥界を統べる」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話に登場するハデスは、「死んだ人が最後にたどり着く場所」、つまり冥界を治める王として知られています。

たしかにその存在はちょっと怖く感じるかもしれません。でも、ただの恐怖の象徴ってわけじゃないんです。彼にはちゃんとした役目があって、「死後の世界の秩序を守る支配者」として描かれていたんですね。

人はみんな、死んだあとは彼のもとに行く。そう信じられていたからこそ、ハデスの力は絶対的で、誰も逆らえなかったんです。

ハデスは「死そのもの」であると同時に、「世界のしくみ=秩序」を象徴する存在だったわけです。

だからこそ、 ハデスの神話って、「死者を受け入れ、静かに世界を支える王の物語」だったとも言えるんですよね。

|

|

|

|

|

|

冥界を司る神──ハデスの役割と象徴

冥界の玉座に鎮座するハデスと妻ペルセポネ

─ 出典:wikimedia commons public domainより ─

ハデスは、時の神クロノスと女神レアの子どもとして生まれました。兄弟には、空を支配するゼウスと海を治めるポセイドンがいて、この三兄弟で世界を分け合ったんですね。そのときハデスが受け持つことになったのが「冥界」。つまり、死んだ人たちが行き着く場所の王様になったというわけです。死者の魂を迎え、生と死の境目を守る存在として、ハデスにはとても重要な役目があったんです。

冥界の王としての地位

ハデスって、オリュンポス十二神には含まれていないんですが、だからといって地味な存在ってわけじゃありません。彼は、死者の魂を正しい場所へ導く、ものすごく大切な仕事をしていたんです。

怖いだけの神様じゃなくて、死後の世界にきちんとした秩序をもたらす守り手。いわば、裏方だけどいなきゃ困る存在ですね。

しかも当時の人たちにとって冥界って、ただの怖い場所じゃなくて魂が休みに行く場所でもあったんです。だからハデスも、「冷たい独裁者」っていうよりは、公平で落ち着いた裁きを下す神として敬意を集めていたんですね。

恐れと畏敬

ギリシャの人たちは、ハデスの名前をあまり軽々しく呼ばなかったそうです。代わりに、ちょっと婉曲に「冥府の王」とか、あるいは「プルートーン(富をもたらす者)」なんて呼んでいたんですよ。

この「富をもたらす者」という名前、なんだか不思議ですよね。でもこれにはちゃんと意味があって、冥界って死の場所であると同時に、地中の恵み──作物や鉱物の源とも結びついていたんです。

だからハデスも、死をつかさどる一方で、豊かさの象徴でもあったんですね。怖がられる存在でありながら、同時に深く敬われる。その理由が、こんなところにあったんです。

象徴的なアイテム

ハデスといえば、忘れちゃいけないのが隠れ兜。これをかぶると姿が消せるというアイテムで、神々と巨人たちの戦い「ティタノマキア」でも活躍しました。

そしてもうひとつ、冥界の番犬ケルベロス。三つの頭を持つ巨大な犬で、冥界の出入り口をしっかりと見張っていたんです。誰も勝手に出入りできないようにするための番人ですね。

こういうアイテムや従者たちを見ると、ハデスが冥界という大きな領域をちゃんと治めていた王だったことがよくわかります。

ただ怖いだけじゃなくて、静かな威厳と責任感を持つ支配者──それがハデスの本当の姿なんですね。

つまりハデスは、冥界を治め死後の秩序を守る、恐怖と畏敬の象徴だったのです。

|

|

|

死者を統べる力──冥界の秩序を守る支配の能力

タルタロス(奈落)で車輪に縛られたイクシオン

冥界の番人ハデスにタルタロス(奈落)へと落とされた罪人が、果てしない苦痛を受ける様子。

出典:1731年ベルナール・ピカール作の銅版画 / Wikimedia Commons Public Domain Mark 1.0

ハデスの力って、一言でいうなら「死者を統べる力」に集約されます。人は誰でも、いつかは死を迎える。その瞬間から、王様でも英雄でも、普通の人でも、すべての魂がハデスの支配下に入ることになるんです。ハデスは「死そのもの」を象徴する存在で、誰ひとり逆らえない絶対的な支配者として人々に意識されていたんですね。

冥界の秩序

「冥界=ただ怖い場所」と思われがちですが、実はそうでもありません。冥界にはちゃんとルールと秩序がありました。

死者の魂はまず、三人の裁判官に裁かれます。そしてその人の生前の行いによって、行き先が変わるんです。

善行を積んだ人はエリュシオン(楽園)へ、悪事を重ねた人はタルタロスへ。多くの人はそのどちらでもない、静かな場所へ送られていきました。

このしくみ全体を見守り、正しく運営していたのがハデス。つまり彼は、死後の世界における「正義の番人」でもあったわけです。

逃れられない支配

冥界のルールはすごく厳格で、いったん死者になってしまったら、基本的に生き返ることはできません。だから人々は、ハデスの支配から逃れることができなかったんですね。

でもそれって同時に、「死はすべての人に平等に訪れる」という考えにもつながります。

王様でも農夫でも、若者でもお年寄りでも、最後はみんな冥界へ向かう。ハデスの支配は、そんなすべての人を等しく包みこむ力だったんです。

人間との関わり

そんな強大な力を持つハデスに対しても、ときに人間は挑もうとしました。

たとえばオルフェウス。彼は亡くなった妻エウリュディケを取り戻すため、竪琴の音色で冥界の神々の心を動かします。あのハデスとペルセポネでさえ、その音に胸を打たれたんですね。

あるいはヘラクレス。十二の功業のひとつとして、冥界の番犬ケルベロスを地上に連れ出すという、とんでもない試練に挑んでいます。

こういった神話は、ハデスの支配がどれだけ絶対的でも、それでも愛や勇気、挑戦心をもって立ち向かう人間の姿を描いているんです。

冥界への旅は、ただの死後の冒険じゃありません。 「死という現実に、人間はどう向き合うか」という、心の冒険でもあったんですね。

つまりハデスの力は、死者の魂を導き、冥界の秩序を守る絶対的な支配だったのです。

|

|

|

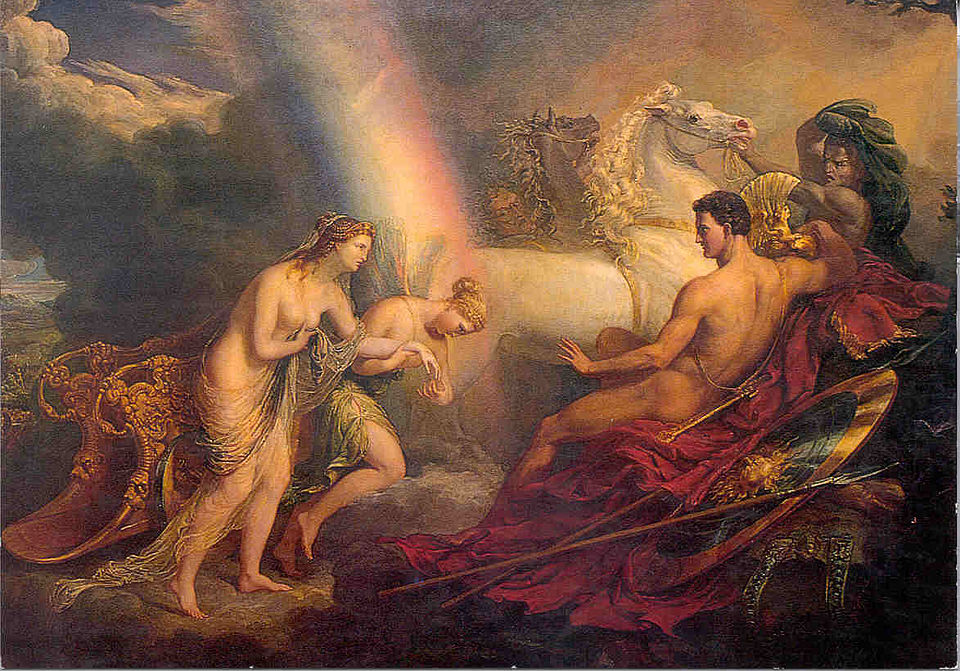

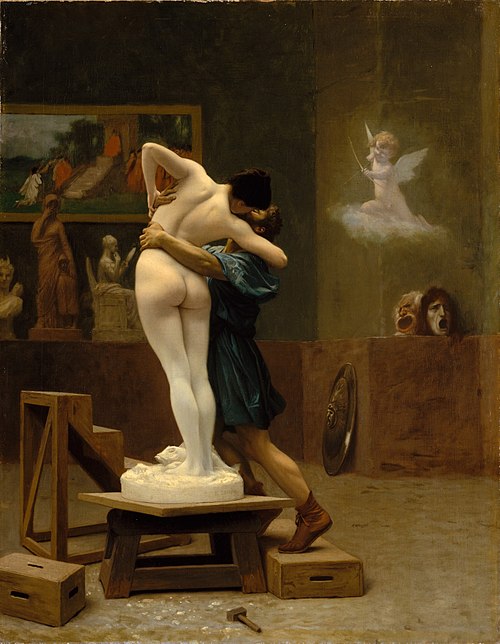

ペルセポネ誘拐の神話──冥界の王をめぐる愛と運命の物語

ハデスがペルセポネを誘拐する瞬間を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ハデスにまつわる神話の中でも、特に有名なのがペルセポネ誘拐の物語です。ただしこれ、単なる「恋に落ちた神様が無理やりお嫁さんをさらった話」ってわけじゃありません。じつは、死と再生、そして自然のリズムを説明するために伝えられてきた、すごく深い意味を持つ神話なんです。この物語が「四季の始まり」を語る神話として残っているのも、そのためなんですね。

誘拐の場面

ある春の日、花いっぱいの野原でペルセポネが楽しそうに遊んでいたときのこと。彼女の姿にひと目で心を奪われたハデスは、なんと地面をビリッと割って現れ、そのままペルセポネを冥界へと連れ去ってしまいます。

この場面、かなりショッキングです。突然大地が裂けて、何の前触れもなく闇に引き込まれる──これって「死が突然やってくる恐ろしさ」と重なって見えるんですよね。だからこそ、このシーンは冥界の王ハデスの強さや怖さを強く印象づけるものになっているんです。

母の悲嘆

突然娘を奪われたデメテルは、深い悲しみと怒りに沈みます。農耕と豊穣を司る女神である彼女は、すべての作物の成長を止めてしまうんです。大地は枯れ、人間たちは飢えに苦しみ始めます。

この異常事態を見て、さすがにゼウスも動かざるを得ませんでした。なんとかペルセポネを地上に戻して、大地に再び命を取り戻そうとするんですね。「母の愛」が自然界のバランスすら崩してしまう──その力強さが胸に迫ってきます。

四季の起源

でもここで問題が発覚します。ペルセポネは冥界でザクロの実を食べてしまっていたんです。冥界の食べ物を口にすると、そこに永遠に縛られてしまうというルールがあったんですね。

完全には戻れない……でもずっと離れてもいられない……というわけで、1年のうち数か月を冥界で、残りを地上で母と過ごすという形で妥協が成立します。

このサイクルが、古代の人々にとって春・夏・秋・冬の起源を説明するカギになったんです。

ペルセポネが地上にいる間、デメテルは喜びにあふれて大地が潤い、春と夏が訪れます。でも彼女が冥界に戻ると、母は再び悲しみに沈み、大地は眠りにつく──これが秋と冬。「愛する者との再会と別れ」が、自然の季節を生んでいる──そんなふうに、この神話は語り継がれてきたんですね。

ちょっと切ないけど、どこかあたたかい。そんな気持ちにさせてくれるお話です。

つまりペルセポネ誘拐の神話は、愛と別れを通して自然の循環と季節の移り変わりを説明する物語だったのです。

|

|

|