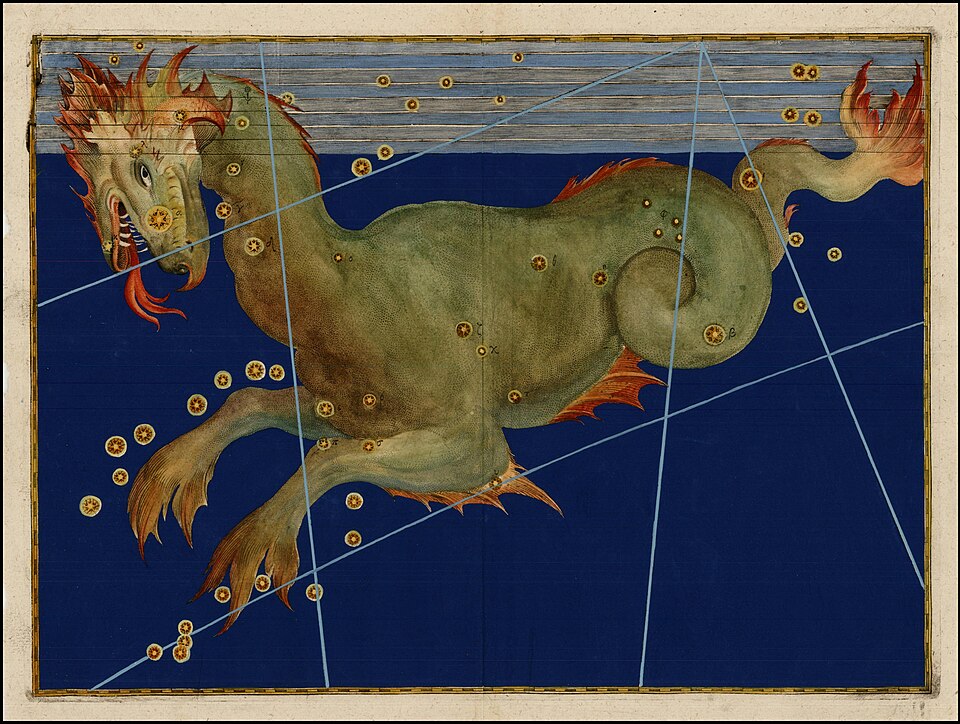

深海に潜む神の使い──ギリシャ神話における「サメ」の意味と逸話

海の世界をのぞいてみると、古代の人たちはそこにただの魚なんて見ていませんでした。波の奥底に広がる世界には、神の使いや畏れるべき存在が息づいている──そう信じていたんです。

そんな中でひときわ異彩を放っていたのがサメ。あの鋭く並んだ歯、すばやく海をすり抜ける動き、そして何より“どこからともなく現れる”あの得体の知れなさ。見る者すべてに強烈なインパクトを残したに違いありません。

だからこそ、サメは恐怖の象徴でありながら、ある時は守りのしるしとしても信じられていたんです。「あれは神さまが海を守るために遣わした存在かもしれない」と。

つまり、ギリシャ神話に登場するサメは、「深海にひそむ神の使い」として、人々の想像力と信仰心を大きく揺さぶる存在だったというわけなんですね。

|

|

|

|

|

|

ポセイドンと海の生物──サメの位置づけ

古代ギリシャの海の神ポセイドンといえば、優雅に泳ぐイルカや力強く駆ける馬がその象徴としてよく登場しますよね。でも実は、それとはまったく逆のイメージをもつサメも、彼の領域に属する存在として恐れられていたんです。

波を切って現れる鋭い背びれ、どこからともなく襲いかかる影。そんなサメの姿に、人々はポセイドンの怒りや制御不能な自然の力を感じていたのでしょう。

サメとポセイドンの力

ポセイドンの怒りが地震や津波をもたらすように、サメの荒々しいイメージもまた、その怒れる側面と重ねて考えられていました。

深海に潜み、静かに、でも確実に“そのとき”を待っている──そんなサメの姿に、人々は神の意志が形を変えて現れたものを見たのです。

「目には見えないけれど、確かにそこにある力」──それがサメを通じて語られるポセイドンの気配だったんですね。

犠牲と恐怖の対象

漁師や船乗りにとって、サメは現実に迫る“生きた脅威”でもありました。網を破り、魚を奪い、時には人間にまで牙をむくその姿は、まさに海の裁きのようにも思えたはずです。

だから祈りの中には「どうかサメに襲われませんように」と願う言葉も含まれていたと考えられています。

サメは、単なる肉食動物ではなく、神の怒りと自然の裁きが重なり合う象徴だったんですね。

守り神としての側面

とはいえ、サメはただ恐れられるだけの存在じゃありませんでした。海を自在に泳ぎ、誰よりも早く、誰にも負けない力を持つ──そんなサメの強さは、海を渡る力の象徴として、船乗りたちにとっては心強い存在でもあったのです。

「海を制する者」として、畏れと同時に守り神のような感覚でとらえられることもあったんですね。

つまり、サメは「海の恐怖」でありながら、「海の守り手」でもある。神の怒りと加護、その両方を体現する存在として、古代ギリシャ人の心の中に深く刻まれていたんです。

つまりサメは、ポセイドンの力を映す存在として、恐怖と守護の両方の意味を帯びていたのです。

|

|

|

伝承に残る怪物スキュラとサメ的イメージ

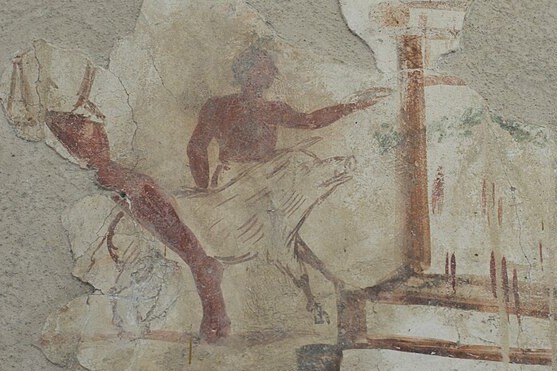

カリュブディスを避けたオデュッセウスの船を襲うスキュラ

六つの首で船べりから、オデュッセウスの部下をつかみ上げる怪物スキュラを描いたイタリアのフレスコ画

出典:Alessandro Allori (author) / Public domainより

古代の神話には、サメという名がはっきり登場するわけではなくても、サメのような恐怖をまとった怪物がしっかり登場しています。その代表格が、航海者たちを震え上がらせたスキュラです。

海峡に潜むこの怪物は、通りかかる船を襲い、船員をひとりずつ飲み込んでいくという、まさに海の悪夢のような存在だったんです。

スキュラの怪物性

スキュラは、いくつもの首と鋭い牙を持つ異形の怪物として描かれました。船に近づくやいなや、素早く頭を伸ばして船員を海中へ引きずり込む──その残酷さとスピード感は、まさにサメが持つ“容赦ない狩りの本能”と重なります。

古代の人々が抱いたサメへの圧倒的な恐怖。そのイメージを神話の中でさらに誇張し、怪物として姿を与えたのがスキュラだったのかもしれません。

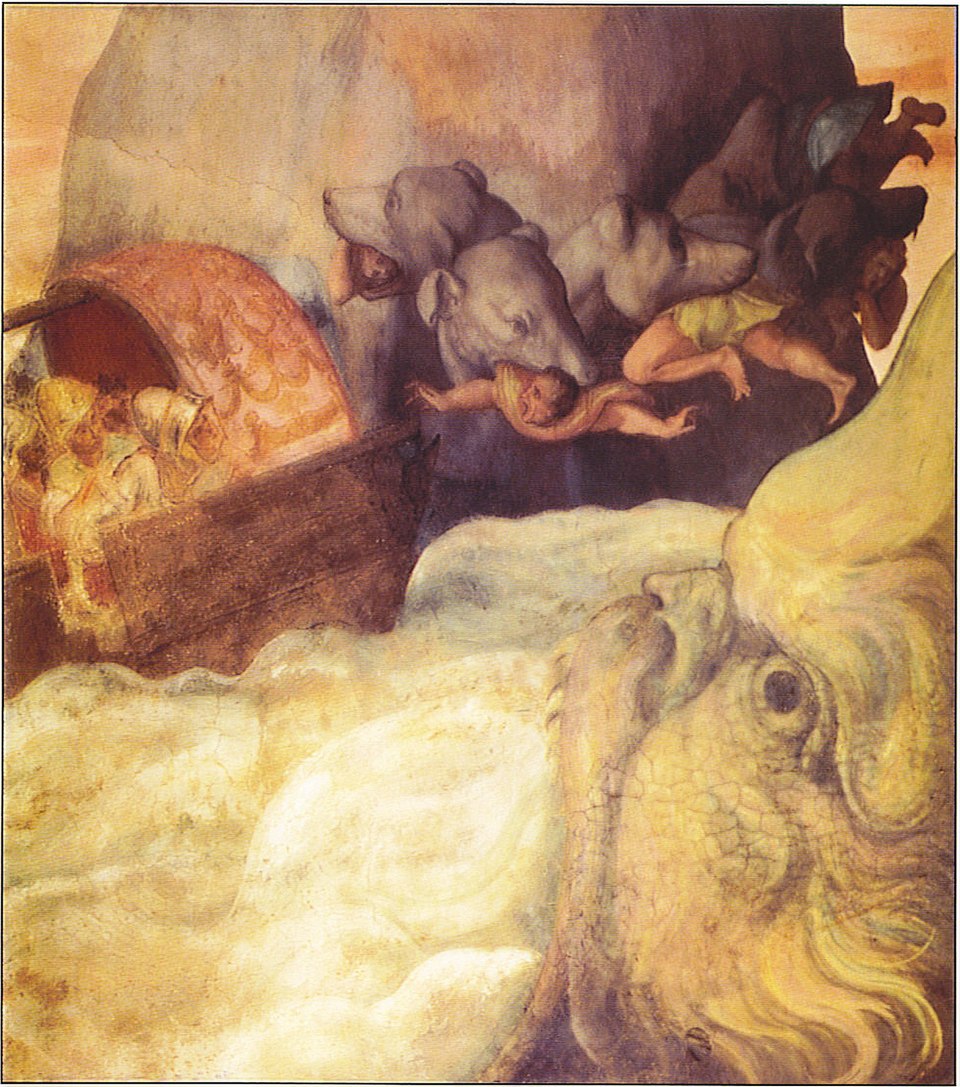

航海者の恐怖の象徴

あのオデュッセウスですら逃れることができなかったスキュラの襲撃。その舞台となった狭い海峡は、右にスキュラ、左に大渦の怪物カリュブディスという絶望のルート。

どちらに舵を切っても死が待っている──そんな状況の中、スキュラの存在は「どこにいても避けられない、海の死の影」として航海者たちに深く刻まれていったんです。

つまりスキュラとは、サメのような“海の猛獣”が神話の中で怪物へと昇華した存在とも言えるわけです。

芸術と文学に描かれた恐怖

このスキュラの恐怖は、古代の壺絵や彫刻、叙事詩などに繰り返し登場します。鋭く裂けた口、無数の首、船に襲いかかる姿──それは単に恐ろしい怪物というだけではなく、人間にはどうにもできない海の力を象徴するものでした。

サメ的なイメージを重ねたスキュラの姿は、古代の人々に「海は美しくも、決して甘くはない場所だ」と語りかけていたんですね。

まさにそれは、自然への畏れと戒めを込めた神話の真髄だったのです。

つまりスキュラは、サメ的な恐怖を体現し、航海者にとって避けがたい試練を象徴していたのです。

|

|

|

恐怖と守護の象徴──古代人が見たサメの神話的意味

最後に整理しておきたいのが、古代の人々がサメに託していた意味。そのイメージは、単なる“海の脅威”にとどまらず、守護や神性といった側面まで広がっていたんです。

神話の中でサメはときに怪物として描かれましたが、それは人々が海の力にどう向き合っていたか──その心のあり方を映し出していたとも言えるんですね。

恐怖の投影としてのサメ

水の底にひそみ、音もなく近づき、ある瞬間に牙をむくサメの姿。そんな存在は、人間がどうしても抗えない自然のこわさそのものでした。

だからこそ神話では、サメのような生き物を「怪物」というかたちにして描き出したんです。目に見えない恐怖を、物語にして見えるようにすることで、理解し、語り継ごうとしたんですね。

守護の象徴としてのサメ

でもサメは、ただ怖いだけの存在じゃありませんでした。大きな体、しなやかな動き、決して屈しない強さ──それは生き抜く力そのものでもあったんです。

だから船乗りたちは、そんなサメにどこか憧れや敬意を抱くこともあって、海を渡る者の守り神のようにとらえることもあったとか。

つまりサメは、恐怖とあこがれの両方をあわせ持つ、不思議な二面性をまとった存在だったんですね。

神の使いとしてのサメ

最終的に、サメという生き物は神の意思を伝える存在としても意識されていました。とくにポセイドンの支配する海の世界において、サメの姿は、神が人間に何かを訴えかけてくるしるしのように受け取られていたんです。

深海から突然現れ、予測できない行動で人間を試す──そんな姿は、神の怒りであり、または神の力強さそのもの。

つまりサメは、「畏れ」と「守り」の両方を人々の心に刻み込んだ、神の使いとしての存在だったんです。

つまりサメは、恐怖と守護をあわせ持つ神の使いとして、ギリシャ神話の中に位置づけられていたのです。

|

|

|