酩酊と神秘の象徴──ギリシャ神話のワインにまつわる逸話

古代ギリシャの神話を語るうえで、ワインは欠かせない存在でした。

単なる嗜好品じゃなくて、人の心をゆるめ、神さまとつながるための媒介として考えられていたんです。

中でもディオニュソスは、酩酊と陶酔の神。まさにワインそのものを体現する存在でした。

彼がもたらす酔いは、ただのふらつきじゃなくて、日常から解き放たれて神秘と交わる力。人々を熱狂へと導き、普段は隠されている感情や本能を呼び覚ましてくれる──そんな不思議な力を持っていたんです。

神話をたどっていくと、ワインがどれほど文明や芸術、そして人間の心の深いところに影響を与えてきたかが見えてきます。

宴や祭りの場で交わされるワインは、単なる飲みものじゃなく、神と一緒に喜びを分かち合う儀式の一部だったんですね。

つまり、ワインは「酩酊と神秘」の象徴として、人と神をつなぐ聖なる飲みものだったというわけです。

|

|

|

|

|

|

ディオニュソスの誕生とワインの神格化

ディオニュソスの誕生には、ちょっと不思議で劇的すぎるくらいの神話があるんです。

彼はゼウスと人間の女性セメレのあいだに生まれた子。ところが、セメレはゼウスの本当の姿──神そのものの輝きを見てしまったせいで、その場で命を落としてしまいます。

でもゼウスは、まだ母のお腹にいた赤ん坊をどうしても救いたかった。そこでなんと自分の太ももを裂いて、その中に胎児を縫い込んで守ったんです。

やがてその太ももからディオニュソスが誕生──この異例すぎる出産劇が、彼がただの神じゃない、特別な運命を背負った存在だってことを物語っているんですね。

葡萄と神の贈り物

ディオニュソスが人間に与えた最大のプレゼント──それが葡萄とワインでした。

ワインはただの飲み物じゃありません。一口飲めば心がゆるみ、気持ちがふわっと解放されて、いつもより自分がちょっと自由になれる。

たわわに実る葡萄の房は、大地の恵みそのもの。

そしてそこから生まれるワインは、自然の力が人の心に流れ込むような、神秘的な飲み物とされていたんです。

まさにディオニュソスがもたらした、神からの贈り物だったんですね。

二度生まれた神の意味

ディオニュソスは「二度生まれた神」とも呼ばれます。

母の胎からいったん命を失い、それでも父ゼウスの体から再び生まれてきた──この特別なエピソードは、彼が生と死の境界を超える存在だということを示しているんです。

ワインを飲むと、現実と夢の境がふわっと溶けてしまうように、ディオニュソス自身もこの世とあの世の間を自由に行き来する神。

だから彼は、ギリシャ神話の中でもちょっと異質だけど、すごく重要なポジションにいるんですね。

文明への導入者としての姿

さらにディオニュソスは、ただ神としてワインを与えただけじゃありません。

彼は世界を旅しながら、葡萄の栽培とワイン造りの技術を人々に教えていったんです。農耕や発酵の知識を広めて、ワインを文明の一部にまで育てあげたんですね。

この神の旅は、まるで新しい文化や技術が各地に広がっていく様子を映したようなもの。

人々が葡萄を育て、ワインを酌み交わしながら共同体を築いていった──その背景には、ディオニュソスの足跡と知恵があったのかもしれません。

つまりディオニュソスの誕生とその贈り物は、ワインを神聖な存在として位置づけるきっかけだったのです。

|

|

|

酒宴と狂乱──神話に描かれるワインの力

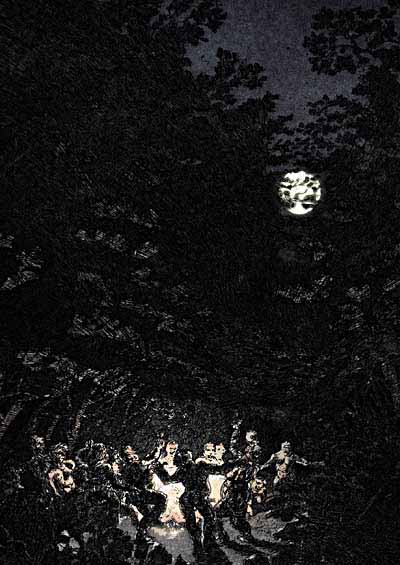

ディオニュソスの祭礼

酒神ディオニュソスの狂信者マイナス(バッカイ)が舞と音楽で恍惚の祝祭に没入する情景を表す。

出典:Wolfram Gothe (author) / Creative Commons CC BY-SA 3.0 / title『Bacchanal』より

ワインには、人の心をふわっと解き放ち、時には理性すら追い越してしまうような不思議な力がありました。

ギリシャ神話の中では、その魔力のような性質がとても生き生きと描かれているんです。

とくに象徴的なのが、マイナス(バッカイ)※と呼ばれるディオニュソスの女性の狂信者の物語。

※複数形では「マイナデス」と呼び、「狂女たち」と訳します。

彼女たちはワインに酔いしれ、夜通し踊り狂い、やがて人間とは思えないような行動に駆り立てられていきます。

それはまさに、陶酔が引き出す心の奥底に潜む本能──理性では抑えきれない力の解放だったんですね。

酒宴の場での陶酔

古代ギリシャの酒宴(シンポシオン)では、ワインは単なる飲み物ではありませんでした。

参加者の心をやわらげ、議論を盛り上げ、詩や音楽の場を彩る中心的な存在だったんです。

ただ酔っ払うためじゃなく、杯を交わしながら神と通じ合う特別な時間を過ごしている──

そんな気持ちで、彼らはワインを口にしていたんですね。

背後には常にディオニュソスの加護があると信じていたのです。

狂乱と破壊の側面

マイナデスに裂かれるペンテウス(ポンペイ、ウェッティイ家の壁画)

ディオニュソスの儀礼に逆らったテーバイ王ペンテウスが、狂乱したマイナデスにより引き裂かれる悲劇の場面を描いたローマ壁画。

出典:Photo by WolfgangRieger / Wikimedia Commons Public domain

でもワインの力は、いつも楽しいばかりではありませんでした。

度を超えると人を狂乱へと追いやり、破壊や暴力をも引き起こしてしまう──そんな恐ろしい一面もあったんです。

たとえば、王ペンテウスがマイナデスに引き裂かれてしまう話。

これはワインの持つ危険性と神聖さが紙一重であることを如実に伝えている神話です。 ワインは、恵みと恐怖の両方をあわせ持つ魔性の飲み物として、人々の心を魅了し、そして畏れさせてきたんですね。

音楽と舞踏との結びつき

酔った人々は自然と音楽や踊りに身をゆだねていきました。

それは単なる娯楽じゃなくて、神に近づこうとする祈りのかたちだったんです。

アウロス(笛)や太鼓のリズムにあわせて舞い踊る姿は、まるで神秘的な儀式そのもの。

ワインは、音楽と舞踏と一体となって、人々を神聖な領域へと導く媒体だったんですね。

その一体感の中で、人々は自分の限界を越え、神と交わるような感覚を味わっていたのでしょう。

つまり神話に描かれるワインは、人の心を解放し、陶酔と狂乱の両面を示す象徴だったのです。

|

|

|

ワインと人間社会──祭祀・芸術・文化への影響

ディオニュソス秘儀を描いた連作壁画(古代ローマ・ポンペイ出土)

酒神ディオニュソス(ローマ名:バッカス)に関わる秘儀を描いたもので、狂乱と解放というディオニュソス信仰の中核を再現している。

出典:Photo by WolfgangRieger / Wikimedia Commons Public Domainより

古代ギリシャにおいてワインは、ただの飲み物ではありませんでした。

それは神と人とを結ぶ儀式の道具であり、同時に芸術や文化を刺激するきっかけでもあったんです。

ワインを飲むという行為は、日常と非日常の境界を行き来するようなもの。

現実の世界からふっと神話の世界へ踏み込むような、そんな特別な媒介だったんですね。

だからワインは、ギリシャ文明の根幹を支える存在として深く息づいていたんです。

ディオニュソス祭と演劇

盛大に行われたディオニュソス祭では、神への祈りとともに歌と踊りとワインがひとつに溶け合いました。

この祝祭の場がやがて、ギリシャ悲劇や喜劇といった演劇文化のはじまりにつながっていったんです。

神話の物語を舞台で演じることで、人々は芸術としての「神語り」を始めたわけですね。

その伝統は、いまの舞台芸術にも受け継がれていて、幕が上がるあの瞬間の高揚感の中には、きっとどこかにワインとディオニュソスの面影が宿っているのかもしれません。

日常生活におけるワイン

ワインは祭りだけのものじゃなく、日常の中にも当たり前に存在していました。

家族で食卓を囲むとき、友人たちと語り合うとき、そこには必ずと言っていいほど水で割ったワインが置かれていたんです。

その一杯は、ただ喉を潤すためのものではなく、人と人をつなぐ潤滑油でした。

だからワインは、暮らしを支える社交の道具として、人々の絆を育てていたんですね。

哲学と芸術への影響

ワインのもたらすほろ酔いの開放感は、詩人や哲学者たちの発想にも影響を与えました。

酒宴の中で交わされた議論や詩作──それらは、のちのギリシャ思想や文学の土台となっていきます。

つまりワインは、ただの嗜好品じゃなくて、知の源でもあったんです。

心を解きほぐすことで、新しい考えや美しい言葉が生まれていく──その背後には、いつもディオニュソスの贈り物があったのかもしれませんね。

つまりワインは、祭祀や芸術、日常生活にまで影響を及ぼし、ギリシャ文化を支える力だったのです。

|

|

|