サテュロスの性格が「陽気で奔放」と言われる理由

古代ギリシャ神話に登場するサテュロスって、一見するとただのふざけたキャラみたいに見えるかもしれませんよね。

角のある頭にヤギの脚、そして大騒ぎしながら踊り回る姿。

森や山を住処にして、酒を飲みながら笑って騒いで、ほんと「自由で陽気で奔放」そのものって感じです。

でもその裏には、ちゃんとした意味があるんです。

サテュロスは、ただ面白がらせるだけの存在じゃなくて、自然の力とか、人間の欲望とか──

そういうものを象徴的に映し出す役割を持っていたんですよ。

つまり、 サテュロスの「陽気で奔放な性格」っていうのは、酒や音楽、祭りの中にある本能的な衝動やよろこびを、丸ごと体現していたからなんです。

笑ってはしゃいでるだけじゃなくて、そこには人間の深い心の動きが重ねられていたんですね。

|

|

|

|

|

|

酒と音楽を愛する存在──陽気さの源泉

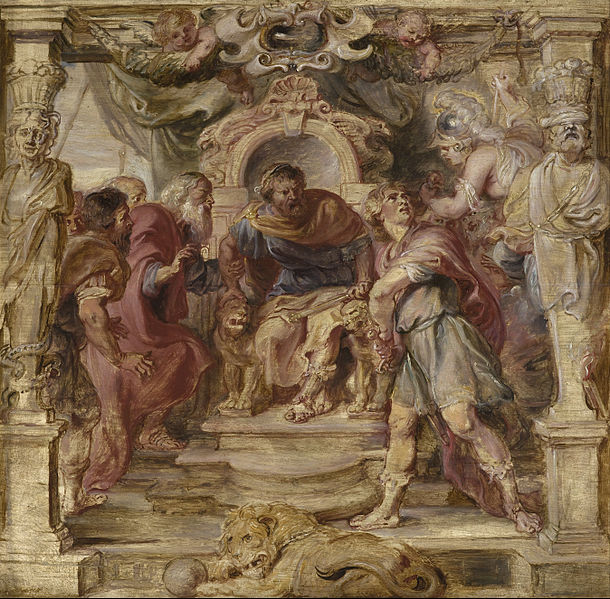

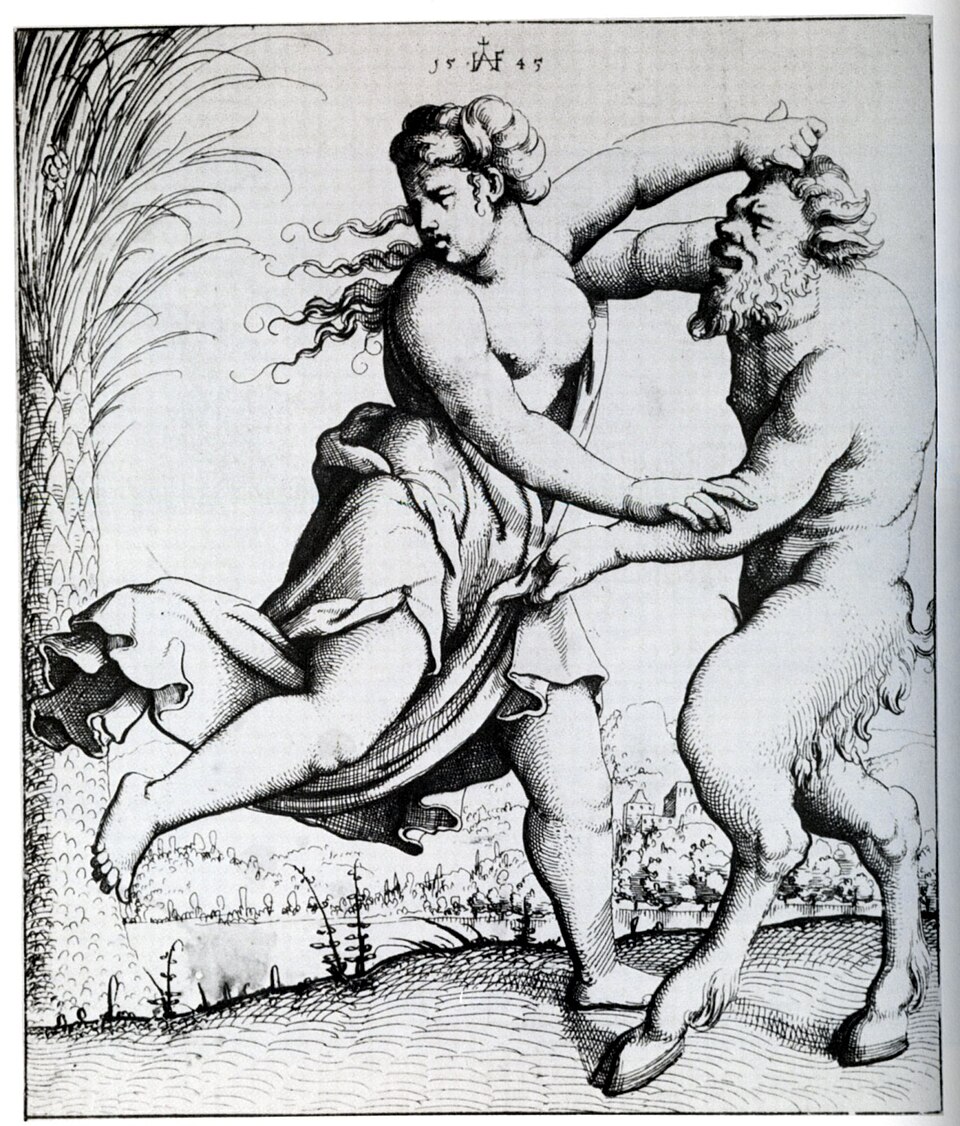

『サテュロスと女の争い』

サテュロスの奔放でどこか滑稽なキャラクター象が表現された一枚

出典:Photo by Augustin Hirschvogel(1503-1553) / Wikimedia Commons Public domain

古代ギリシャ神話でサテュロスが登場するとき、たいてい酒と音楽がセットになってますよね。

彼らはワインの杯を片手に、太鼓や笛のリズムに合わせて体を揺らしながら、大声で笑って踊り明かす──そんなシーンがよく描かれます。

でもその姿って、単なるお祭り騒ぎじゃないんです。

人間の心を解きほぐして、日常の縛りを忘れさせる、そんな「心の解放」を象徴している存在だったんですよ。

ワインが生む解放感

ギリシャ神話の中でワインって、ただ酔うための飲み物じゃありません。

魂を自由にする力を持つものとして語られていました。

サテュロスが酒を好むのも、「酔い」によって人間の常識とか理性を手放して、本当の自分を取り戻すことができるからなんです。

だからこそ彼らは、抑えがきかないほど陽気で、心の底から笑い続ける──そんな存在として描かれてきたんですね。

音楽と踊りのリズム

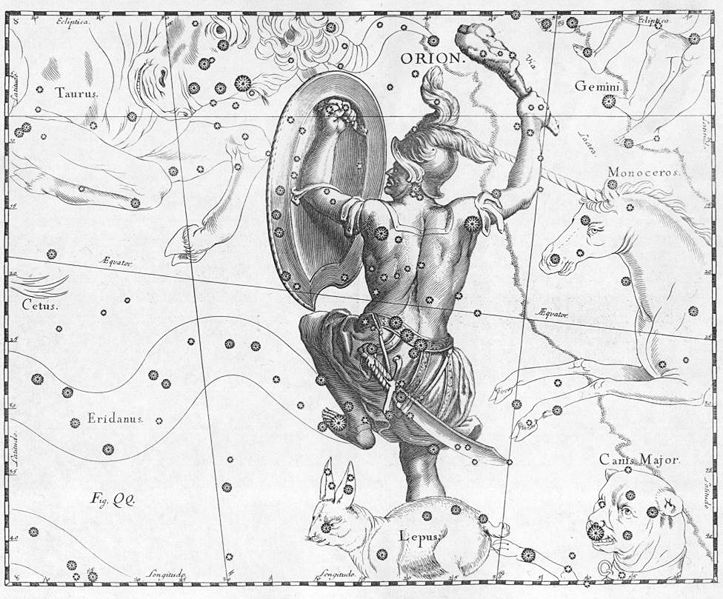

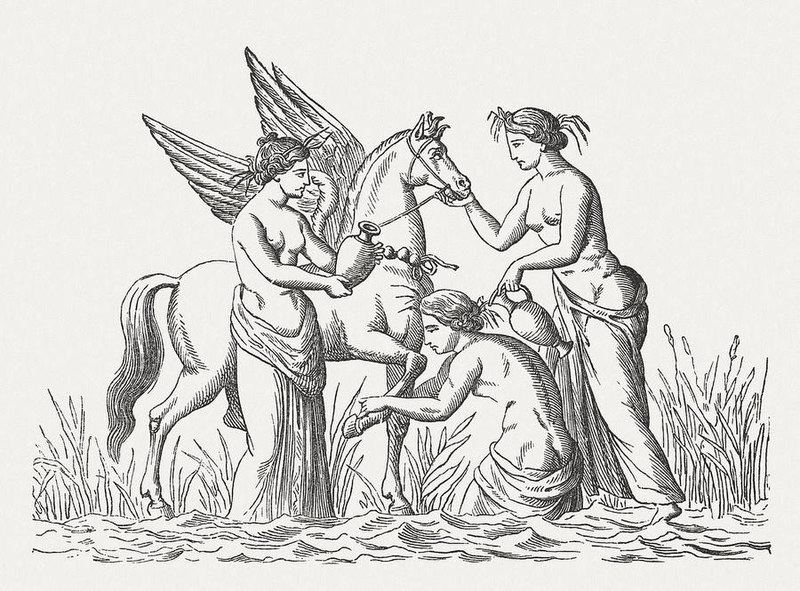

アウロス(ダブルフルート)や太鼓の音にあわせて踊るサテュロスたち。

そのリズムに乗って体を動かす姿は、まるで自然と一体になって楽しんでるかのようです。

音楽って、人の心を一瞬で変えてしまう力を持ってますよね。

サテュロスはまさに、その「心を揺さぶるリズムの申し子」だったんです。

無邪気さの象徴

サテュロスのいたずらや笑い声って、どこか子どものような無邪気さを感じさせます。

それは、社会のルールとか大人の常識から自由になった、ありのままの心がそのまま表に出た姿なんですね。

だから彼らの振る舞いって、見てる側にもちょっとした安心感や笑いをくれる。

思わず心がゆるむような、そんな存在だったんです。

つまりサテュロスの陽気さは、酒と音楽がもたらす解放感を体現していたのです。

|

|

|

自然と欲望の象徴──奔放な行動に込められた意味

サテュロスの姿って、一度見たら忘れられませんよね。

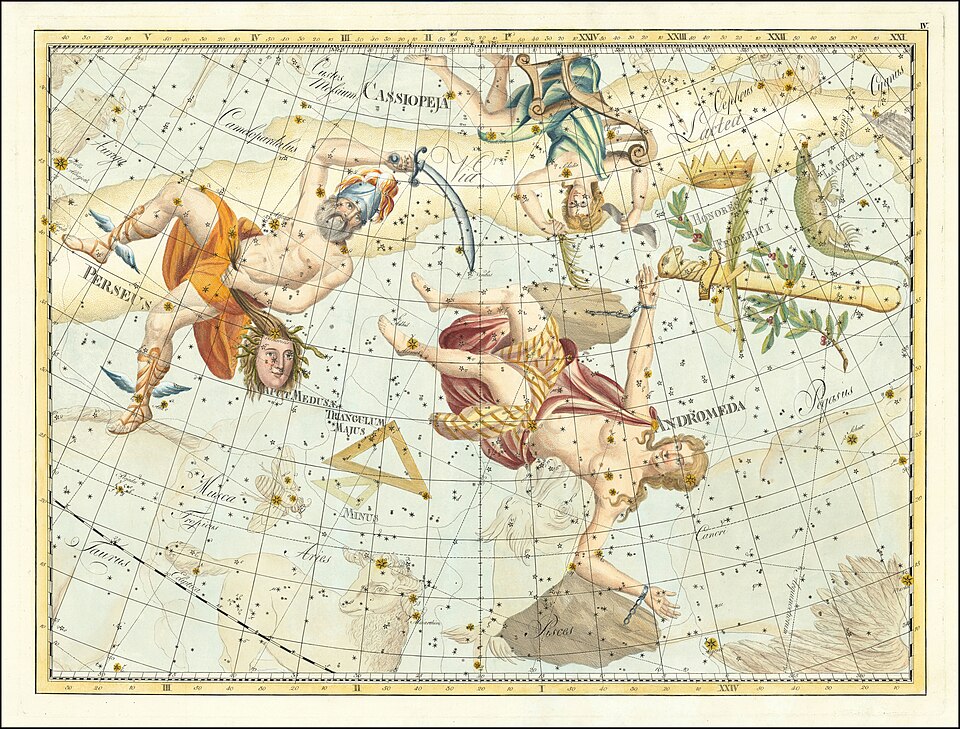

人間の上半身に、ヤギや馬の耳や脚を組み合わせたような風貌は、理性と本能、文明と自然が混ざり合った存在そのもの。

その奔放な振る舞いは、ただの冗談や悪ふざけじゃなくて、人間の心の奥にある欲望や衝動を、隠さずそのまま表現しているんです。

森に生きる精霊的存在

サテュロスは、街や神殿じゃなくて森や野山に住んでる存在。

そこを自由気ままに駆け回る姿は、自然の力強さやリズムを体で表してるようなものなんです。

人間の社会とはちがって、自然のルールに従って生きてる──そんな感覚が、彼らの奔放さの源なんですね。

欲望を隠さない姿

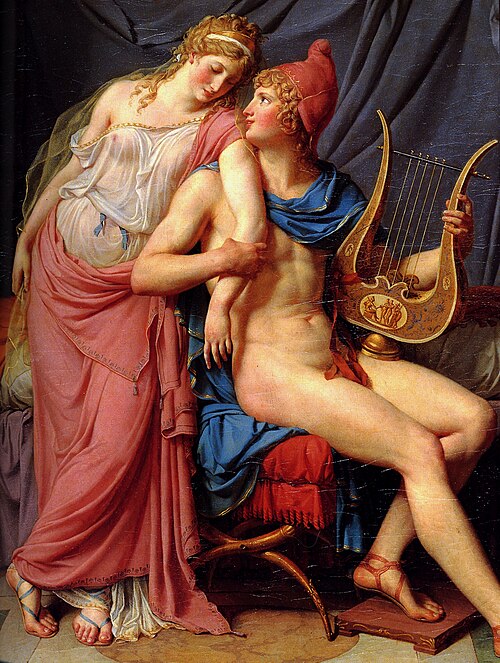

サテュロスはよく、ニンフや女性にしつこく絡む姿で描かれます。

それって、欲望をストレートに表す存在としてのキャラクターが定着していたからなんです。

恥ずかしがることも、理性で抑えることもない。だからこそ、人間が内側に抱える「本能」を象徴する存在として強く印象づけられているんですね。

境界を越える存在

人間と獣、理性と衝動、秩序と混沌──サテュロスは、そんないろんな境界を自由に行き来する存在なんです。

それってつまり、見る人の心にある複雑な欲望や衝動を、そっと映し返す鏡みたいな役割を果たしていたのかもしれません。

ちょっとおバカでふざけてるけど、どこかリアルで、人間らしい。

サテュロスって、そんな心の奥に触れてくる存在だったんです。

つまりサテュロスの奔放さは、自然や欲望を隠さず表現する象徴的な姿だったのです。

|

|

|

ディオニュソスとの関わり──祭儀に映る陽気で奔放な性格

ディオニュソスとサテュロスのフレスコ

出典:ポンペイ,ナポリ国立考古学博物館/Photo by Olivierw / Wikimedia Commons Public domain

サテュロスを語るときに、絶対に欠かせないのがディオニュソスとの関係です。

酒と狂乱の神・ディオニュソス(ローマではバッカス)は、いつもサテュロスを従えて描かれます。

彼らは、神の祭儀を盛り上げるムードメーカーであり、解放と熱狂の象徴でもあったんですね。

酒神の従者として

ディオニュソスの一行には、サテュロスやメナデス(女性の信者たち)が連なって、歌ったり踊ったり、とにかく賑やか。

そこには「いつも通りの秩序」から一度離れて、自由で奔放な世界を体験するという意味が込められていたんです。

つまり、彼らは混沌を楽しむための仲間だったんですね。

祭りの熱狂と解放

ディオニュソス祭といえば、みんなが仮面をつけて劇を見たり、音楽にのって踊ったりするお祭り。

そこでは、ふだんの身分やルールから解き放たれて、自分をさらけ出す時間が許されていました。

その中心で暴れまわっていたのがサテュロスたち。 祭りの熱狂そのものが「心の解放」だったし、サテュロスはその最前線でそれを体現してたんです。

演劇とサテュロス劇

そして忘れちゃいけないのが、古代ギリシャ演劇のサテュロス劇。

これは、重たくてシリアスな悲劇の合間に演じられる軽めの演目で、サテュロスたちが登場して観客を笑わせたり、ちょっぴりからかったりして、緊張をやわらげる役割を果たしていたんです。

舞台の上でも、彼らはやっぱり陽気で奔放な存在。

神話の「もうひとつの顔」を伝える、大事なキャラクターだったんですね。

つまりサテュロスは、ディオニュソスの祭儀や演劇を通して、人々の心を解き放つ存在だったのです。

|

|

|