豊穣と大地を司る存在──ギリシャ神話における「農耕の神」とは誰か?

古代ギリシャの人たちにとって、毎日の食べ物や大地の恵みって、ただの自然の産物じゃなかったんです。それは神さまたちの力としっかり結びついていて、農業も単なる力仕事じゃなく、天からの恵みを受け取る神聖な営みとされていました。でも同時に、天気や季節の変化に振り回される厳しい試練でもあったんです。

そんな自然との関わりを象徴していたのが、デメテルと娘のペルセポネにまつわる神話でした。母と娘が引き裂かれ、再び出会うその物語には、人々が自然のリズムや命の循環をどう捉えていたかが映し出されています。「実る季節」と「枯れる季節」が交互にやってくる仕組みを、神話に重ねて読み解こうとしていたんですね。

つまり、ギリシャ神話に登場する農耕の神って、「大地の恵み」と「季節の巡り」を表す存在だったというわけです。

|

|

|

|

|

|

デメテル──穀物と大地の実りをもたらす女神

農耕神デメテル

冥界へ連れ去られた娘ペルセポネを思い悲しみに暮れている。ギリシャ神話ではその悲しみが大地の不作をもたらし、季節の循環に繋がると解釈される。

出典:Photo by Evelyn De Morgan / Wikimedia Commons Public domainより

農耕の神といえば、まず思い浮かべたいのがデメテルです。彼女はクロノスとレアの娘で、ゼウスの姉にもあたる存在。古代ギリシャの人々にとっては、食べものを育てる力そのものをつかさどる、とても大切な女神だったんです。

人々に農耕を授けた女神

神話によれば、それまで人間は野山にある果実や植物を採って暮らしていたけれど、デメテルが耕し方・種まき・収穫の方法を教えてくれたことで、農耕という生活が始まりました。

つまり「安定した暮らし」は、デメテルがもたらした奇跡だと信じられていたんですね。

母性と守護の力

デメテルは母なる存在としても知られていました。人々を我が子のように慈しみ、土からの恵みを惜しまず与えてくれる優しい神。でもそのぶん、怒らせるととっても怖い。機嫌を損ねれば飢饉が起き、大地は枯れてしまうとも言われていました。

この「優しさと厳しさの両面」を持つ姿は、大地のありがたさと同時に、自然のこわさをも教えてくれていたのかもしれません。

エレウシスの秘儀との結びつき

特に有名なのが、デメテルと娘ペルセポネをめぐるエレウシスの秘儀。これは農耕のサイクルや、死と再生の神秘をテーマにした宗教的な儀式で、選ばれた人だけが参加できる特別なものだったんです。

この秘儀に参加した人々は、死後の希望や、神々とのつながりを感じることで、生きる意味や豊穣への祈りを深めていったのでしょう。

デメテルはまさに、人々の命と心を支える女神として、古代ギリシャの世界に深く根づいていたんですね。

つまりデメテルは、人間に農耕を授け、大地の豊かさを守る母なる神だったのです。

|

|

|

ペルセポネとの物語──季節の循環と農耕神話の象徴

ハデスがペルセポネを誘拐する瞬間を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

農耕の神話を語るうえで絶対に外せないのが、ペルセポネの物語です。彼女はデメテルの最愛の娘であり、冥界の神ハデスにさらわれてしまうという、とても有名な神話の主人公でもあります。でもこの話、ただの親子の悲劇ではないんです。実は自然のリズムや季節の巡りを映し出す、深い意味を持った物語なんですよ。

ハデスの誘拐

ある日、花畑で無邪気に花を摘んでいたペルセポネの前に、突然大地が裂けてハデスが現れます。そして彼は、彼女を気に入り、そのまま冥界へと連れ去ってしまったんです。この出来事に打ちのめされたデメテルは、娘を失った悲しみで心を閉ざし、地上の植物たちは枯れ、人々は飢えに苦しむことになりました。

母と娘の別れによって大地が荒れ果てたというこの神話は、自然の厳しさを伝える寓話でもあったんですね。

季節の循環の起源

最終的にゼウスのとりなしによって、ペルセポネは一年のうち半分を冥界で、もう半分を母とともに過ごすことになります。ペルセポネが地上に戻る春と夏には花が咲き、実りが訪れ、また冥界に戻る秋と冬には、大地が静かに眠りにつく──。

この物語は、季節のうつろいを神話というかたちで伝える知恵だったんですね。

生と死の象徴としてのペルセポネ

ペルセポネは「春の花嫁」と「冥界の女王」という、相反する二つの顔を持つ女神です。この二面性は、農業の世界でいうところの「種が土に埋もれて眠り、やがて芽を出して生まれ変わる」──そんな命の循環そのものを象徴していたんです。

だからこそペルセポネは、生と死をつなぐ存在として、人々に自然のリズムと再生の希望を思い出させてくれる、特別な女神だったんですね。

つまりペルセポネの物語は、季節の移ろいと農耕のサイクルを表す象徴だったのです。

|

|

|

古代ギリシャにおける農耕信仰──祭儀と社会への影響

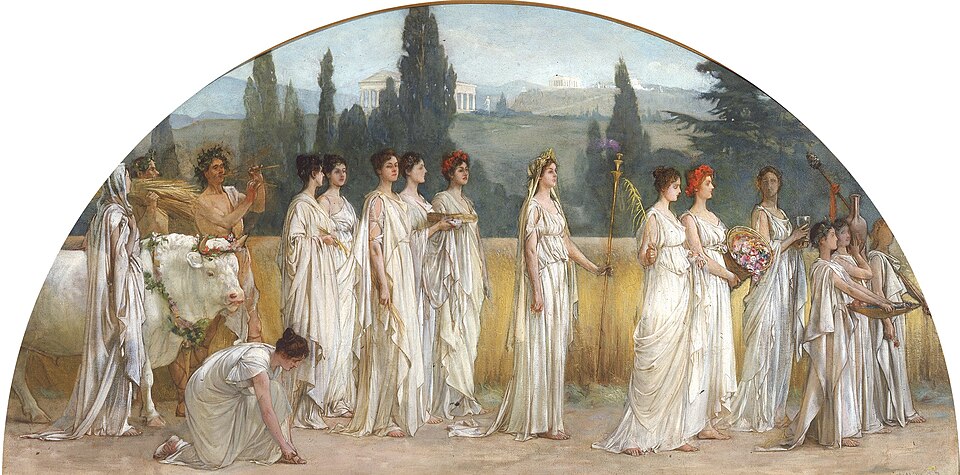

古代ギリシャのテスモフォリア祭を描いた絵画

デメテルへ豊穣を祈る古代ギリシャの農耕信仰の祭儀を象徴的に表した作品。

出典:Francis Davis Millet (artist) / Brigham Young University Museum of Art / Wikimedia Commons Public domain Mark 1.0より

古代ギリシャでの農耕信仰は、単なる宗教的な儀式ではありませんでした。それはもう、人々の日々の暮らしそのものを支える大切な土台だったんです。豊かな実りと平和な暮らしを願って、デメテルやペルセポネに祈りを捧げる──そんな営みが、生活と深く結びついていたんですね。

農耕祭と共同体

ギリシャ各地では、春の種まきや秋の収穫にあわせて農耕祭が行われていました。これらの儀式は、単なる神への祈りではなく、村や都市の人々が一堂に会して絆を深め合う行事でもあったんです。

つまり農耕祭は、「人と神」だけじゃなく、「人と人」とをつなぐ大切な場だったんですね。

女性と農耕儀礼

なかでも有名なのがテスモフォリア祭。これはデメテルを称える女性たちだけの祭りで、男性は立ち入り禁止。女性たちは豊穣・出産・母性の神秘を讃えながら、静かに命の循環を祈っていたんです。

こうした儀式からも、当時の社会における女性の重要な役割がよく見えてきますね。

農耕神話が社会に与えた影響

農耕にまつわる信仰や儀礼は、単に畑の作業を支えるだけじゃありませんでした。季節のリズムに寄り添った暮らし方を人々に根づかせ、「自然とともに生きる」という考え方を深く広めていったんです。

農耕神話は、ただの神話じゃありません。それは、人々の価値観や社会の仕組みにまで影響を与えた、生きるための知恵だったんですね。

つまり農耕信仰は、古代ギリシャ社会をつなぎ、暮らしを形づくる大切な基盤だったのです。

|

|

|