ウラノスの「天空を支配する」能力とそれにまつわる伝説

古代の人々にとって天空は、ただの青い空じゃありませんでした。どこまでも広がるその空は、神秘に満ちた聖域であり、人間の手の届かない特別な領域だったんです。

そして、その空を支配する存在として語られたのがウラノス。彼はガイアと並ぶ原初の神で、世界のはじまりを形づくった重要な存在なんですね。

星々を抱く空そのものが、ウラノスの身体だとされていて、大地をおおうその姿は、まさに秩序と威厳の象徴でした。人々は空を見上げながら、「あの向こうには人間には見えない何かがある」と感じていたのでしょう。

つまり、ウラノスの「天空を支配する」力は、世界の始まりに君臨する神としての威厳を示すと同時に、新たな神々の時代へと続く神話の原点でもあったんです。

|

|

|

|

|

|

ウラノスの起源──ガイアとともに世界を形づくった原初の神

ガイアとウラノス(ローマ時代モザイク)

地に横たわる大地の女神ガイア(ローマ名テラ)と黄道帯の輪の内に立つ天空神ウラノス(ローマ名アイオン)が描かれ、地と天の対概念を象徴する構図になっている。

出典:Photo by Bibi Saint-Pol / Public domainより

ウラノスは、世界が生まれたばかりのころに登場する原初神のひとり。大地の女神ガイアから生まれながら、やがてその伴侶となり、天空そのものを象徴する存在として語られています。

大地と天空──このふたつの根源的な力が結びついたことで、山や海、川といった自然が姿を現し、さらにティターン神族をはじめとする次の世代の神々が誕生していったんです。

ガイアとの結びつき

ガイアとウラノスの関係は、母と子でありながら夫婦でもあるという、神話ならではの独特なつながりです。でもこれ、ただの奇妙な設定ってわけじゃないんですよ。

大地と空が結びついて、そこから命が生まれる──そうした自然界の循環を表した寓話的な構造だと考えると、とても納得がいきますよね。

生命が芽吹くには、大地の恵みと空のエネルギーが必要。ウラノスとガイアの関係は、まさにその象徴だったのかもしれません。

子どもたちの誕生

ふたりのあいだには、クロノスをはじめとするティターン神族のほか、単眼の巨人キュクロープスや百本の腕を持つヘカトンケイルなど、ちょっと恐ろしい存在たちも生まれてきます。

でも、ウラノスは彼らの力を恐れて、大地の奥深くに閉じ込めてしまうんです。自分の子どもでありながら、その力を抑え込もうとする──そこには恐怖が生んだ支配や圧力のイメージも重なってきますよね。

神であっても、未知の力に対する不安はあったということでしょう。

原初神としての位置づけ

神々の家系図の中で見ると、ウラノスは最初の秩序をもたらす存在として、すごく重要なポジションにいます。

彼が現れたことで世界に形が与えられ、その後に続く神々たちが生まれる土台ができたんです。

彼の存在があったからこそ、神々の世界は次の段階へと進む準備を整えた──つまり、ウラノスは始まりの象徴であると同時に、物語を前に進める力を持った神だったと言えるんですね。

つまりウラノスは、自然界の根源を形づくった存在であり、神々の物語の始まりに欠かせない原初神だったのです。

|

|

|

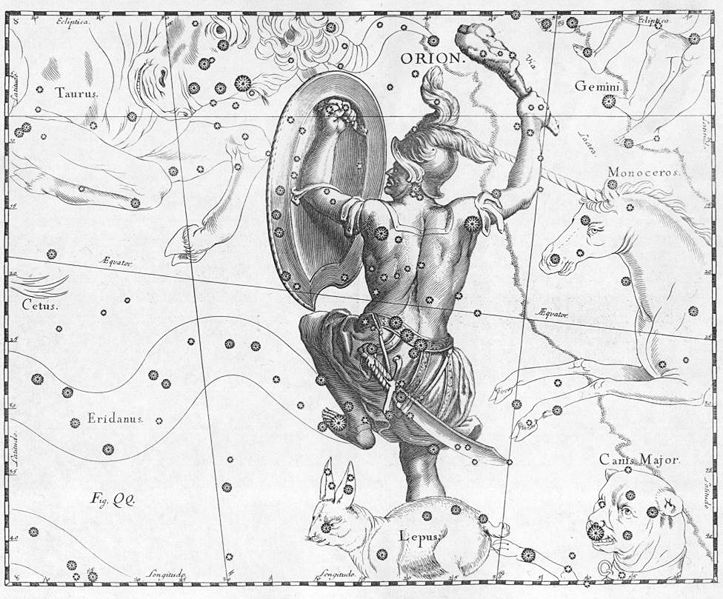

天空を支配する力──神話に描かれるウラノスの威光と支配

『ウラノスと踊る星々』-カルル・フリードリッヒ・シンケル作(1834年)

原初神ウラノスの天空を支配する力を強調した作品

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ウラノスが象徴するのは、単なる「空」じゃありません。どこまでも広がる、壮大で神秘的な天空そのものなんです。彼の名前自体が「空」を意味していて、神話では星々を従える支配者として描かれていました。

人々は、目に見える青空の向こう側に、もっと深くて大きな“何か”を感じていたんですね。まるで宇宙全体を包むような、そんな存在感です。

天空を覆う力

昼と夜が入れ替わること。星がきらめいたり、月が満ち欠けしたり、雷が鳴ったり──そうしたすべての自然現象は、古代の人々にとってウラノスの力のあらわれでした。

大地の上に広がる空が、まるでウラノスが身体を広げて人間を見下ろしているかのように感じられたのかもしれません。

彼の威光は、絶え間なく人々の頭上に広がる「空」の中に宿っていた──だからこそ、誰もが自然にウラノスの存在を意識せずにはいられなかったんです。

威厳と恐れ

でも、空はいつも優しいわけじゃないですよね。ときには嵐を呼び、雷を落とす。その圧倒的な力と距離感が、ウラノスの威厳と恐れを象徴していたんです。

人間には到底届かない場所にいて、けれど確かに影響を与えてくる存在。だからこそウラノスは、ただの守護者ではなく、畏怖すべき天空の王として信じられていたのでしょう。

天空の神のイメージ

この壮大なウラノスのイメージは、後の時代の芸術にも残されています。たとえばカルル・フリードリッヒ・シンケルが1834年に描いた『ウラノスと踊る星々』という作品では、星たちを従えて空に君臨するウラノスの姿が描かれています。

そのビジュアルは、まさに宇宙の支配者。神話がただの昔話じゃなくて、思想や芸術の中でも生き続けていることを物語っているんですね。

つまりウラノスは、天空を象徴する威厳ある支配者として、人々に畏敬の念を抱かせ続けてきたのです。

|

|

|

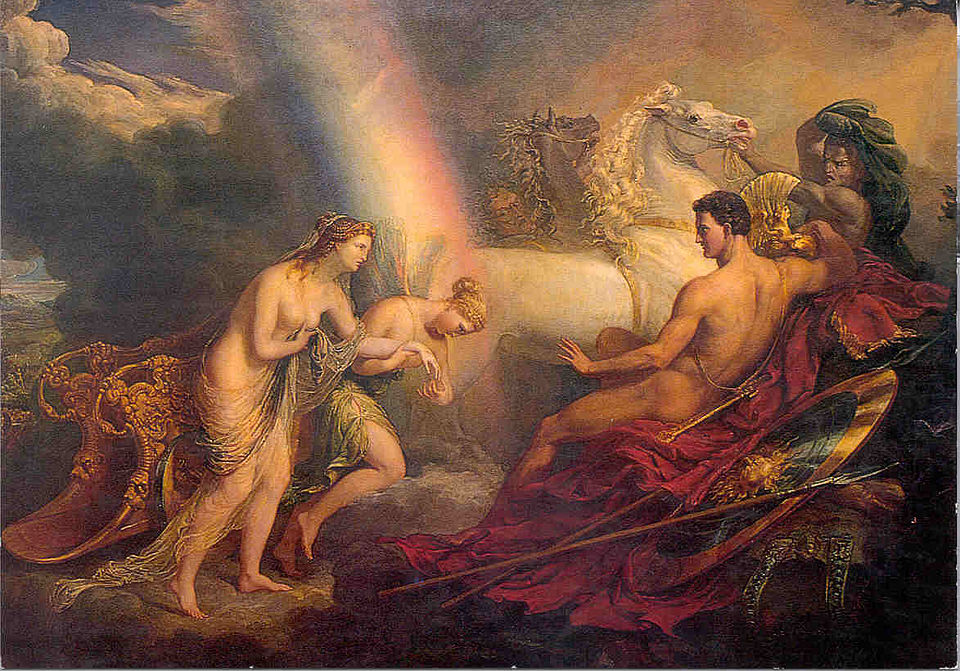

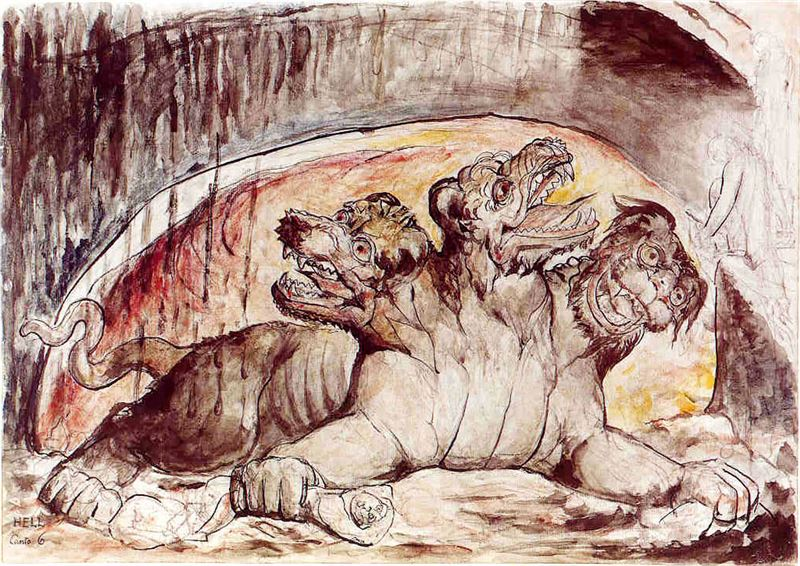

クロノスとの対立──神々の世代交代を告げる壮絶な伝説

クロノスが大鎌でウラノスを討つ場面

旧世代の最高神として天空を支配したウラノスから、息子クロノスが覇権を奪わんとする決定的瞬間を描いた作品。

出典:Photo by Giorgio Vasari and Cristofano Gherardi / Wikimedia Commons Public domain

ウラノスの支配に、やがて強い反発を覚えたのが息子のクロノスでした。理由はひとつ──ウラノスが自分の子どもたちを大地の奥底に閉じ込めてしまったから。

そんな父のやり方に耐えられなくなったクロノスは、母ガイアと手を組み、ついに立ち上がります。これは単なる親子げんかじゃありません。神々の時代そのものが動き出す、大きな転換点だったんです。

父と子の対立

ガイアは鋭い鎌を作り、それをクロノスに託します。クロノスは勇気をふりしぼって、父ウラノスを襲撃。

この場面には、「古い秩序を打ち破って、新しい時代を切り開く力」がぎゅっと詰まっているんです。

つまりクロノスの行動は、ただの反抗じゃなくて世代の力が未来をつくるという象徴的な出来事。神話の中でもとくにインパクトのある瞬間ですね。

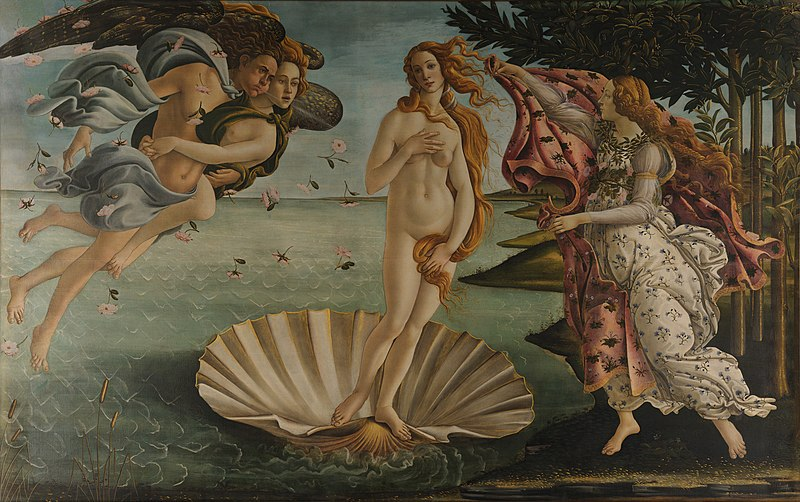

血から生まれた存在

倒れたウラノスの血が地面に滴り落ちると、そこから復讐の女神エリニュスや巨人族が誕生したといわれています。さらに、切り取られた身体の一部が海に投げ込まれ、その泡からアフロディテが生まれたという話もあるんですよ。

破壊の中から新たな命が生まれる──まさに神話らしい、力強くてドラマチックなイメージです。

「終わりは、次の始まりを連れてくる」──そんな自然のリズムを物語っているようにも感じられますね。

世代交代の意味

この出来事をきっかけに、ティターン神族の時代が幕を開けます。支配の力が新しい世代へと受け渡され、神々の系譜はさらにダイナミックに動き出していくんです。

神話の大きなテーマである「世代の交代」は、ここから本格的に動き出した──まさに神々の歴史を分ける、壮大なターニングポイントだったんですね。

つまりクロノスとの対立は、神々の世代交代を告げる壮大な物語として描かれているのです。

|

|

|