夜空を彩る存在──ギリシャ神話における星の神アストライオス

夜空を見上げると、無数の星がきらめいていますよね。でも古代の人たちにとって、その光はただの自然現象じゃなかったんです。そこには神々の息吹や導きが感じられていて、星ひとつひとつに意味が込められていたんですね。

その夜空と星々をつかさどっていたのが、アストライオス。彼は星の神として、人々の祈りや憧れを受けとめる存在でもありました。

つまり、アストライオスは「夜空の秩序と人々の希望を結ぶ存在」として、ギリシャ神話の中で大切に語り継がれてきたんです。

|

|

|

|

|

|

アストライオスとは誰か──星辰と風を司る神の系譜

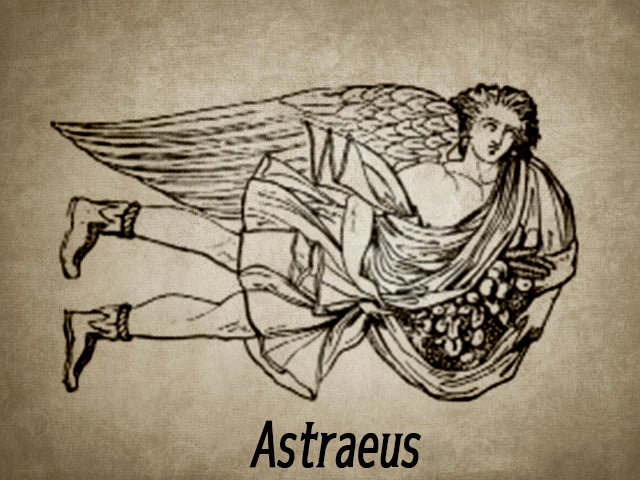

Astraeus

星と夜空の神アストライオスを象徴的に描いたエングレービング。夜空と星座の神としての役割を持つ。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アストライオスは、ティターン神族に属する神様のひとり。その名は「星のような者」という意味を持っていて、星々や風をつかさどる存在として語られているんです。夜空いっぱいにまたたく星や、ふと吹き抜ける風──それらに彼の気配を感じながら、古代の人々は空を見上げていたのでしょう。

神々の血筋

アストライオスはクレイオスとエウリュビアの子として生まれた神様。つまり天文や夜空に深く関わる系譜の中にいたわけですね。

そしてさらに、曙の女神エオスとの間には、星の神々(アステリア)や風の神々(アネモイ)が生まれたとも伝えられています。星と夜明け、そして風が家族の中でつながっている──そんな自然の美しいリズムが、神々の関係として語られているのが印象的です。

星と風の二重の役割

ちょっと面白いのは、アストライオスが星だけでなく風も生み出す神とされていたところ。夜空の光と、空気の流れ──この両方を担っているというイメージは、自然界の導き手としての役割を全身で体現しているってことなんです。

星は季節や航海の目印になり、風は船を進め、作物に実りを運ぶ。アストライオスはそんな人々の暮らしに欠かせない要素を、まるごと預かっていた神様なんですね。

星と時間の秩序

古代の人々にとって、星は時間をはかる道しるべでもありました。つまりアストライオスは、単に星を飾るだけの神じゃなく、季節や暦の秩序を守る存在として大きな意味を持っていたのです。

夜ごとにめぐる星座の動きが、農作業や祭りのタイミングを教えてくれる。

そのリズムを整えてくれているのが、アストライオス。 自然と時間の調和をつかさどる静かな守護者として、人々の信仰の中に息づいていたのです。

つまりアストライオスは、夜空に秩序と流れを与える存在として崇められていたのです。

|

|

|

星々の誕生──アストライオスとエオスの子供たち

ヘスペロス(宵の明星)の擬人像(アントン・ラファエル・メングス)

ヘスペロスは夕暮れに現れる金星で、父アストライオスと母エオスの子として知られ、星々の輝きが増す黄昏の気配を告げる存在。

出典:Anton Raphael Mengs / Wikimedia Commons Public domainより

アストライオスは曙の女神エオスと結ばれ、数多くの子どもたちをもうけたと伝えられています。その子どもたちは、星や風といった自然現象を神格化した存在で、夜空と空気の動き──つまり夜と朝、静けさと動きが家族としてつながっているという物語なんです。

こうした神話は、自然を「モノ」ではなく、親子や兄弟のような関係として理解しようとした、古代人のやわらかな想像力を感じさせてくれます。

風の神たち

アストライオスとエオスの間に生まれた子どもたちの中には、ボレアス(北風)やノトス(南風)といった四風神(アネモイ)がいます。風は、船を動かし、雲を運び、畑に恵みをもたらす重要な存在。だからこそ、彼らの姿はただの風じゃなく、神聖な力として敬われていたんですね。

たとえばボレアスは冷たく激しい北風の神で、人々にとっては恐れの対象。でも同時にその風が災いを吹き払うとも信じられていました。

一方のノトスは、夏の終わりに雨をもたらす南風の神。畑を潤す恵みの風として、大事にされていたんです。

星々の神格化

アストライオスの子には、星そのものを神格化した存在もいました。夜空を彩る星たちは、古代人にとって祈りや願いを込める対象。

たとえばエオスフォロス(明けの明星)やヘスペロス(宵の明星)は、航海者にとっては羅針盤のような存在でした。

星の動きは夜の時間を教えてくれたり、旅の進むべき道を照らしてくれたりしたんです。

星は天のサインであり、希望の灯だったんですね。

自然と家族の神話的結びつき

このアストライオス一家の神話が面白いのは、自然の現象を家族として描いているところなんです。風と星、それぞれが子どもであり兄弟である──そんな発想には、自然のリズムを人間のつながりになぞらえる感性が宿っています。

夜空に星が瞬き、同じ時間に風がそっと吹き抜ける。

それを「家族の調和」として表現する──そんな詩的な感覚こそが、この神話の魅力なのかもしれませんね。

つまりアストライオスとその子供たちは、星と風を通じて自然界の調和を物語っていたのです。

|

|

|

星の象徴性──運命・航海・時間を導く神話的意味

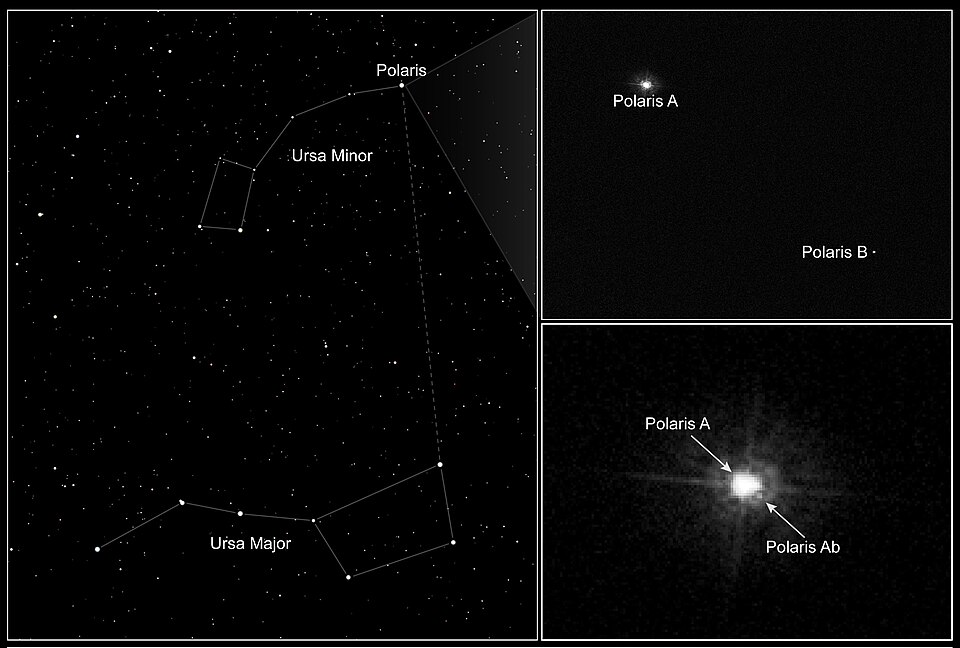

北極星(Polaris、こぐま座アルファ星)のHubble画像

夜空の方角を指し示す目印として親しまれる星で、神話では黄昏と星を司るアストライオスと結びつけて語られることがある。

出典:NASA/HST / Wikimedia Commons Public domainより

古代の人たちにとって、星はただの光じゃありませんでした。それは夜を照らす灯りであり、運命や未来を読み解く手がかりでもあったんです。

そんな神秘的な星の力を体現する存在こそが、アストライオス。彼は、夜空にちりばめられた光を通じて、神々の意志を人々に伝える存在と考えられていたんですね。

星と運命

星の動きや並びから未来を占う──そんな発想は、古代ギリシャでも大切にされていました。星は神々の意志が映る鏡とされていて、アストライオスはその背後にいる星の支配者。

戦に出るべき時、作物を植える時──すべてを星が教えてくれる。

人々は星を見上げながら、アストライオスを通じて運命の流れを感じ取ろうとしていたのです。

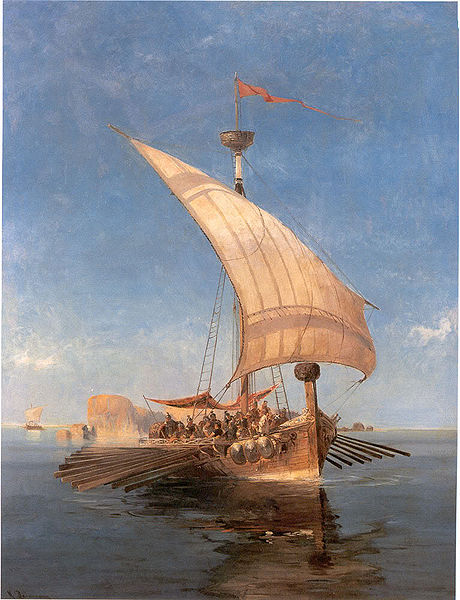

航海の道しるべ

星はまた、夜の航海を導く灯でもありました。四方を海に囲まれたギリシャでは、星は命を預ける指針。アストライオスはまるで星々の守護神のように、航海者たちの旅路を見守っていたんです。

特に北極星や金星のような星は、重要な目印として尊ばれていました。

夜空にきらめくその一筋の光が、アストライオスの声に思えた人もいたかもしれませんね。

時間を告げる星々

星の出入りは、時間や季節のリズムを教えてくれるサインでもありました。星が昇る位置や沈むタイミングによって、農作業のスケジュールや祭りの日が決められていたんです。

つまりアストライオスは、暮らしを形づくる「宇宙の時計の守り手」でもあったわけです。

彼が整える夜空の秩序は、人々の生活に確かなリズムを与え、時間そのものを支えていたのです。

つまりアストライオスは、星を通じて人々の運命や生活を導く象徴的な存在だったのです。

|

|

|