ギリシャ神話における「ラグナロク」とは?終末神話との違いを解説

古代の神話を見比べてみると、その時代を生きた人たちが「世界の終わり」をどう考えていたのかが、けっこうはっきりと見えてくるんです。

たとえば北欧神話ではラグナロクという壮大な最終戦争が登場します。神々も人間も、世界そのものも一度すべて滅んでしまうという、なんともシビアな未来が描かれているんですね。

でも同時に、「すべてが終わる=すべての始まり」という希望もちゃんと残されていて、破壊のあとには再生の世界が訪れる──そんな光も差し込んでいるんです。

それに対してギリシャ神話はちょっと違います。「世界が完全に終わる」というストーリーはあんまり出てきません。

その代わりに、ティタノマキアとかギガントマキアといった、天地がひっくり返るレベルの大戦争が何度も描かれます。そこには、「一度守った秩序も、何度だって守り直さなきゃいけない」という考え方があるんですね。

つまりギリシャの神話における「終末」とは、「滅び」じゃないんです。危機を乗り越えて秩序を回復することこそが、本当のテーマだったんですね。

だからこそ、ギリシャ神話におけるラグナロクって、「世界の終わり」じゃなくて、「秩序が揺らぐ戦いと、それを乗り越える物語」として描かれていたんです。

|

|

|

|

|

|

北欧神話のラグナロクの意味

Ragnarök/1905年頃 エミール・ドプラー作

アースガルズが炎に包まれるラグナロクの最終段階を壮大に描いた作品。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ラグナロクという言葉は、直訳すると「神々の運命」。つまり、「避けては通れない終わり」を語る物語なんですね。

神々と巨人族、怪物たちが最後の戦いに突入し、天も大地も海もすべてが崩れ落ちていく……まさに宇宙規模の破滅。これはもう戦争とか争いというレベルじゃなく、世界そのものが終わるというスケール感です。

当時の人たちは、このラグナロクの物語に「自然の摂理」や「避けられない運命」といった思いを重ねていたのかもしれません。

神々の最期の戦い

戦いの中で、主神オーディンは巨大な狼フェンリルに飲み込まれてしまいます。雷神トールも大蛇ヨルムンガンドを倒しますが、自身も毒に侵されて命を落とすんです。

最強の神々が次々に倒れていく光景は、ただの神話とは思えないほど、胸が痛くなるほど切ないんですよね。

しかもこの戦場では、兄弟同士や親子が剣を交えることすらある。

つまりラグナロクは「善と悪の戦い」じゃなくて、別れや運命そのものを描いた物語だったんです。

怪物たちの暴走

混乱の中、ついにロキが拘束を解いて巨人たちを引き連れ、復讐のために立ち上がります。そして炎の巨人スルトが現れ、燃え上がる剣を振り回して大地を焼き尽くしていく……!

空では太陽も月も怪物に飲まれ、昼も夜もなくなってしまう。世界は、ただ炎と闇に沈んでいくんです。

これは、あらゆるものが終わってしまうという「恐怖の瞬間」。

神々ですら逃げられない終末のイメージが、人々の記憶に深く刻まれていったんですね。

破壊から再生へ

……でも、これで終わりじゃないんです。

戦いが終わったあと、海の底から新しい大地が顔を出します。

そこでは、生き残った神々や人間たちが新しい世界をつくり直していく。大地にはまた緑が芽吹き、命が戻ってくるんです。

つまりラグナロクは、「終わり」じゃなくて再生の始まり。

冬が明ければ春が来るように、どんなに絶望しても、また立ち上がれるんだっていう希望のメッセージが、この物語には込められているんです。

つまりラグナロクは、神々の滅亡と世界の再生という「破壊と希望の二面性」を持った終末神話だったのです。

|

|

|

ギリシャ神話に見られる終末的戦い

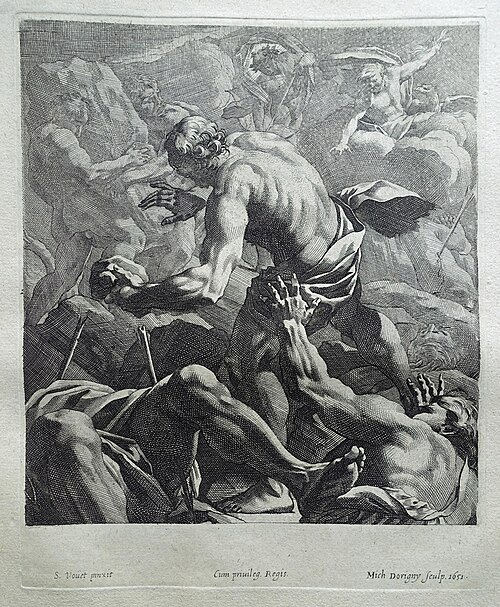

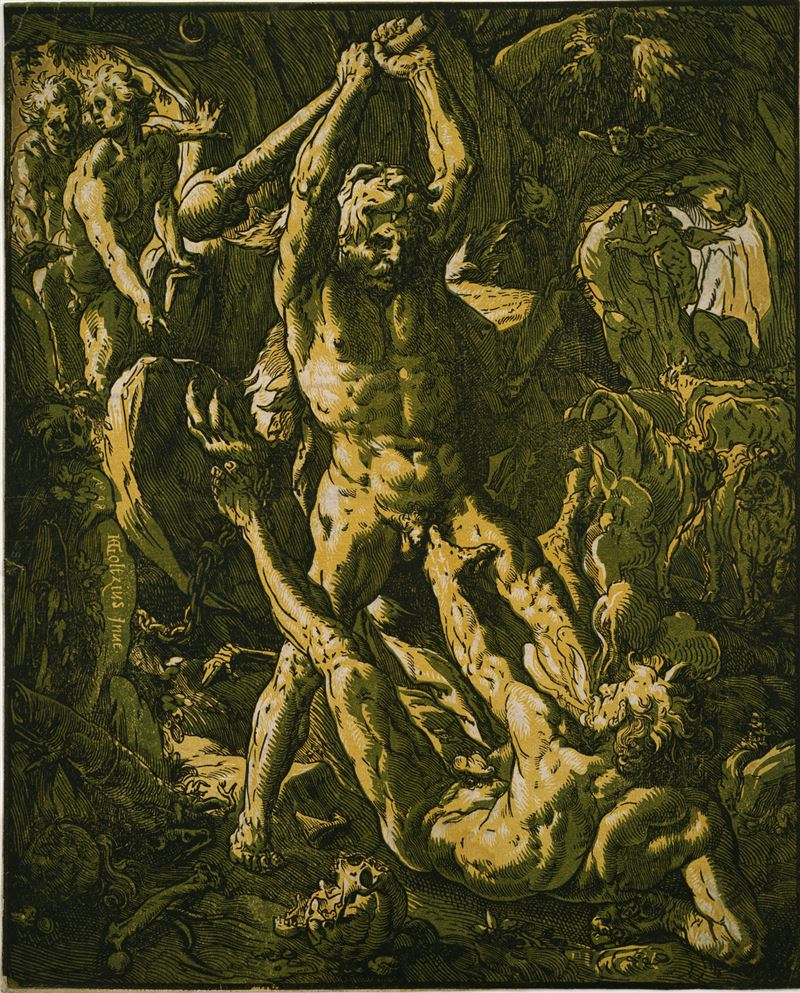

旧秩序の終焉を象徴するティタノマキア

ギリシャ神話の巨神族の敗北を描いた場面で、北欧神話のラグナロクと響き合う「旧秩序の終焉」という主題を視覚化している。

出典:Photo by Cornelis van Haarlem / Statens Museum for Kunst / Wikimedia Commons Public domain

それに対してギリシャ神話には、北欧神話のラグナロクのような「世界そのものが消えてなくなる」タイプの終末は出てきません。

でもそのかわりに、終末級の大戦争が何度も語られているんです。

「神々がもし敗れたら、この世界そのものが揺らいでしまうかもしれない」──そんなピリッとした緊張感が、神話全体に漂っているんですね。

ティタノマキア──旧秩序の終焉

まず語られるのがティタノマキア。これはクロノス率いるティターン神族と、若きゼウスたち新世代の神々との戦いでした。

戦いは10年にわたって続き、地面は揺れ、山は崩れ、稲妻が空を引き裂く── 天地創造レベルのスケールで破壊が起きたとも言われているんです。

この争いは単なる親子のケンカじゃありません。「古い時代の終わり」と「新しい時代の始まり」を分ける、大きなターニングポイントだったんです。

だからこそ、後の人々はこの戦いを世界の大掃除みたいなものとして受け止め、語り継いできたんですね。

ギガントマキア──再び訪れる危機

でも、ティターンを倒しても安心はできません。

今度は巨人族ギガースが神々に反旗を翻します。

彼らは山を積み上げて天を目指したり、火をまき散らして暴れたりと、またしても世界そのものが危機にさらされるような状況に!

ここで登場するのが、人間の英雄ヘラクレス。

神々と肩を並べて戦い、勝利の決め手を担うという、神話ではかなり珍しい展開なんです。

つまりこの戦いには、「人間の力も、世界の秩序を守るために必要なんだ」という新しい視点が込められていたんですね。

秩序の維持が目的

ティタノマキアにしてもギガントマキアにしても、目的は破壊じゃなくて秩序の維持。

ギリシャ神話では、終末というのは「何もかも壊れて終わる」ことじゃなくて、危機を乗り越えながら秩序を守っていくプロセスとして描かれているんです。

だから、北欧神話のラグナロクが「どうしようもない終焉」を描くのに対して、ギリシャ神話の大戦は「何度でもやってくる危機と、それに立ち向かう物語」。

同じ“世界の危機”を描いていても、その奥に流れる世界観がまるで違うってところが、なんとも面白いところなんです。

つまりギリシャ神話における終末的戦いは、世界を滅ぼすのではなく、秩序を守り直すための危機だったのです。

|

|

|

二つの神話体系における終末観の比較

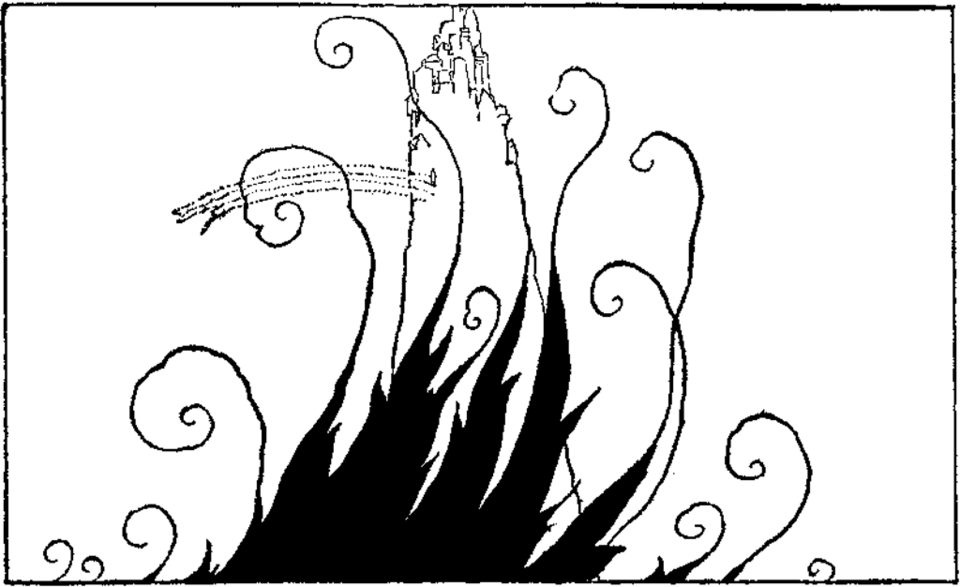

『神々の黄昏』の挿絵(北欧神話)

北欧神話における滅びと再生を象徴する絵で、炎と崩壊の中から新たな世界への転生が暗示される。

出典:Willy Pogany(著作権者) / Public domain

ここで、北欧神話とギリシャ神話の「終末観」を並べて見てみましょう。どちらも壮大な神々の物語を通して「世界とはどうあるべきか」を描いていますが、そこに込められた価値観やメッセージには、はっきりとした違いがあるんです。

北欧神話──破壊と再生の世界観

北欧の人々が暮らしたのは、長くて暗い冬、突然の嵐、飢えや疫病に常に脅かされる厳しい自然の中。

そんな現実が、「世界はいつか終わるもの」という感覚を身近なものにしていたんですね。

でも同時に、冬が明ければ春が来る。雪がとけて大地が緑を取り戻す。そんな自然のリズムを肌で感じていたからこそ、「滅びの先にこそ再生がある」と信じる心も育まれたんです。

つまりラグナロクは、ただの恐怖ではなく、終わりの向こうに希望を見いだす物語でもあったんですね。

ギリシャ神話──秩序と永続の思想

一方のギリシャ神話では、神々の戦いが何度も描かれます。でもその戦いのゴールはいつも「秩序の回復」なんです。

ギリシャの人々にとって大切なのは、終末ではなく安定した秩序をいかに保ち続けるか。

都市国家という仕組みのなかで、法や理性、政治といった「秩序」によって暮らしが成り立っていた彼らにとって、「世界が壊れる」という発想はあまり馴染まなかったのかもしれません。

だからギリシャ神話の戦いは、「世界が壊れる恐れ」ではなく、「秩序を守り直すための試練」として描かれているんです。

文化背景の反映

この違いは、神話のスタイルというより、その神話を生んだ人々の暮らしと世界観から生まれているんですね。

- 自然と共に生き、厳しさと向き合ってきた北欧の人々は、「終わりと再生」を信じた

- 都市と制度を重んじたギリシャの人々は、「秩序の維持」に安心を見いだした

どちらも違って、どちらも深い。

神話って、その時代の人々が「どうすれば安心して生きていけるのか」を探し続けた心の記録でもあるんです。

つまり北欧神話は破壊と再生を、ギリシャ神話は秩序と継続を、それぞれの終末観として描いていたのです。

|

|

|