冥界を統べる存在──ギリシャ神話における「地獄の神」とは誰か

古代ギリシャ神話をたどっていくと、冥界って決して「ただの死者の国」ではないんです。

そこにはしっかりとしたルールがあって、罰もあれば、時に再生のきっかけすらある場所として描かれているんですね。

地上の神々に秩序があるように、冥界にも冥界なりのきちんとした秩序がありました。

それを治める神さまたちがいたからこそ、この世界は成り立っていたんです。

つまり、 冥界の神々って、「死」を怖がる人間に対して、「死んだ後にも秩序があること」そして「生きることの意味」まで伝えてくれる存在だったわけですね。

|

|

|

|

|

|

ハデス──冥府の王としての役割と誤解

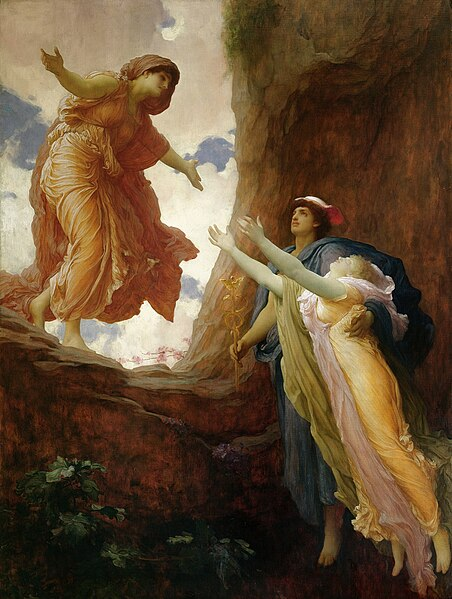

ハデスがペルセポネを誘拐する瞬間を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ハデスと聞くと、なんだか「地獄の王」みたいな恐ろしいイメージが浮かびがちですよね。でも実際の神話では、そんな単純な存在じゃないんです。

彼は、死者の魂を迎え入れ、冥界に秩序をもたらす支配者として描かれていて、決して悪や恐怖そのものではありませんでした。

むしろ、この世界の循環を支えるうえで欠かせない存在だったんです。

冥界の支配者として

ハデスは、ゼウスやポセイドンと兄弟で、三人でこの宇宙を分け合ったとき、冥界を担当することになりました。

天空はゼウス、海はポセイドン、そして地の下──冥界を治めるのがハデス。

死者を受け入れ、その魂がさまようことなくきちんと収まる場所を守る。

それってつまり、命の循環の出口を見守る重要な役割だったんです。

富の神としての顔

そして意外なことに、ハデスは「富の神」としての顔も持っていました。

というのも、地中から採れる金・銀・銅といった鉱物はもちろん、土に眠る穀物の種も冥界に属すると考えられていたからなんです。

だからこそ、彼は単に怖れられるだけでなく、豊穣や富をもたらす存在として信仰されることもありました。

冥界=死だけじゃない。そこには“再生の力”も秘められている──ハデスはそんな象徴でもあったんですね。

ペルセポネの誘拐

ハデスの話でとくに有名なのが、ペルセポネを冥界へ連れて行ってしまうエピソード。

これだけ聞くと「なんて乱暴な誘拐…」って思いがちですが、実はこの話、季節の移り変わりを説明する神話でもあるんです。

ペルセポネが母デメテルのもとに戻ってくると、地上は春を迎え、花が咲き実りが戻る。

でも彼女が冥界にいるあいだは、大地が沈黙し、冬の静けさが訪れる──

私たちが感じる四季の変化も、神々のドラマとして理解されていたんですね。

ハデスは、そんな自然のリズムの中で、とても大切な役割を果たしていた神さまだったのです。

つまりハデスは、人々を脅かす存在ではなく、死後の秩序を保ち、富を司る役割を持っていたのです。

|

|

|

タルタロスとその支配者たち──罪人を罰する深淵の神性

タルタロスで車輪に縛られたイクシーオン(1731、ベルナール・ピカール作の銅版画)

ゼウスに背いたイクシーオンという罪人がタルタロスで果てしない苦痛を受ける場面で、地獄の寓意と呪いの報いを強調した古典的な処罰の図像。

出典:Photo by Bernard Picart / Wikimedia Commons Public Domain Mark 1.0

冥界の中でも、いちばん底の底──それがタルタロスです。

ここは大地のさらに奥深く、奈落のそのまた向こうに広がる、神々ですら震え上がるほどのおそろしい領域。

光は届かず、苦しみだけが支配する、そんな“終わりの場所”なんです。

タルタロスの役割

タルタロスは、ただの地名じゃありません。

ときには原初神として人格を持ち、世界の底に口を開ける深淵そのものとして描かれています。

この場所は、宇宙の秩序を守るための「最後の監獄」。

神であろうと人間であろうと、大罪を犯せばここに閉じ込められ、永遠に出ることはできません。

つまりタルタロスは、神々と人間の境界線──「これだけは絶対に越えてはいけない」とされる、禁断のしるしだったんです。

罰を受ける者たち

この地獄のような場所には、ティターン神族の敗北者たちや、重い罪を犯した王たちが閉じ込められました。

彼らには終わりのない罰が待ち受けています。

たとえばシシュポスは、大きな岩を山の上まで押し上げるんですが、もう少しで頂上というところで、岩は必ず転がり落ちる。そしてまた最初からやり直し──その苦労を永遠に繰り返す運命。

タンタロスはというと、水辺に立っていながら、喉が渇いても一滴も飲めず。頭上には果実がぶら下がっていても、手を伸ばすたびにすっと遠ざかってしまう。

渇きと飢えに、ずっと苦しみ続けることになるんです。

この「終わらない罰」が、そのまま神話の教訓になっていたんですね。

「悪いことをすれば、いつか必ず報いを受ける」──それが人々の心に深く刻まれていったのです。

正義と恐怖の象徴

タルタロスの話って、たしかに怖い。でもただ怖がらせるためだけじゃないんです。

そこには正義と秩序という、古代の人たちにとって大事な価値観が込められていました。

何をしても許されるわけじゃない。

神でさえ罪を犯せば罰を受ける。

だからこそ、この世界はギリギリのところでバランスを保っていたんですね。

つまりタルタロスは、 恐怖という形を借りた“正義の守り手”でもあったわけです。

つまりタルタロスは、恐怖の象徴であると同時に、正義と秩序を支える場所だったのです。

|

|

|

冥界の神々の多様性──ハデス、ヘカテ、エリニュスの関わり

死者達の王女ヘカテ

冥界の境界と魔術に通じる女神を不気味な夜の情景の中に描き、三相の姿や従う獣たちで「冥界」の性格を強調している。

出典:ウィリアム・ブレイク作(1795頃)/Photo by The Yorck Project / Wikimedia Commons Public domain

冥界を支えていた神さまたちって、ハデスひとりだけじゃないんです。

じつはそこには、いろんな役割を持った神々がいて、みんなで役割分担しながら死者の国の秩序を守っていたんですね。

つまり冥界って、「ただの真っ暗な世界」なんかじゃなくて、ちゃんと構造とルールのある“もう一つの国”として考えられていたんです。

ヘカテの役割

ヘカテは、夜や魔術、そしてこの世とあの世の境目をつかさどる女神です。

彼女は「冥界の鍵」を持つとも言われていて、死者の魂を冥界へと導く案内人のような役割も果たしていました。

地上と冥界を行き来できる、数少ない存在──

それがヘカテ。だからこそ、ちょっと怖くてミステリアスだけど、どこか信頼できる神さまとして人々に崇拝されていたんですね。

道が分かれる場所や十字路で祈りをささげる風習があったのも、境界を守る神としての彼女への信仰から来ているんです。

エリニュスの恐ろしさ

エリニュス(フューリーとも呼ばれる三姉妹の女神)は、親を殺した者や誓いを破った者に対して、容赦なく罰を下す存在でした。

彼女たちは冥界から現れて、罪人を追い詰め、狂気や苦痛を与えるんです。

その姿はまさに恐怖の化身。でも同時に、親子のきずなや誓いを守ることの大切さを教えてくれる存在でもありました。

つまりエリニュスは、ただ怖いだけじゃなくて、恐怖を通じて秩序を守る神でもあったんですね。

多層的な冥界の秩序

このように、冥界にはさまざまな神々がいて、それぞれ違う役割を持ちながら、みんなで秩序と罰を支えていたんです。

冥界は「ただの暗闇」なんかじゃなく、ちゃんと“正義と循環”を保つ場所だった。

それが古代の人たちが信じていた冥界の姿なんですね。

だからこそ冥界は、怖がられる一方で、この世界のバランスを保つために絶対に必要な場所だと考えられていたんです。

つまり冥界の神々は、多様でありながら、共に死後の秩序を支えていたのです。

|

|

|