ギリシャ神話と旧約聖書の違いとは?多神教と一神教の世界観を比較

古代の物語をたどっていくと、人々が「この世界って、どうやって始まったんだろう?」「神さまってどんな存在なんだろう?」って、真剣に考えていたことが伝わってきますよね。そしてその答え方が、文化によってびっくりするほど違っていたんです。

たとえばギリシャ神話では、数えきれないほどの神々が登場して、恋をしたりケンカしたり、仲直りしたり……もうにぎやか!

それぞれが自分の思いを持って動きまわるから、世界もどんどん変化していきます。

いっぽう旧約聖書では、唯一の神(ヤハウェ)が天地を創り、人間を導き、善と悪をはっきりと示します。その神の言葉や意志こそが、世界のルールであり、秩序の基盤なんです。

こうして比べてみると、ギリシャ神話と旧約聖書の違いは、「神々の群像劇」と「唯一の神による絶対的秩序」という、まったく異なる世界の描き方の対比だったといえるんですね。

|

|

|

|

|

|

神々の存在のあり方の違い

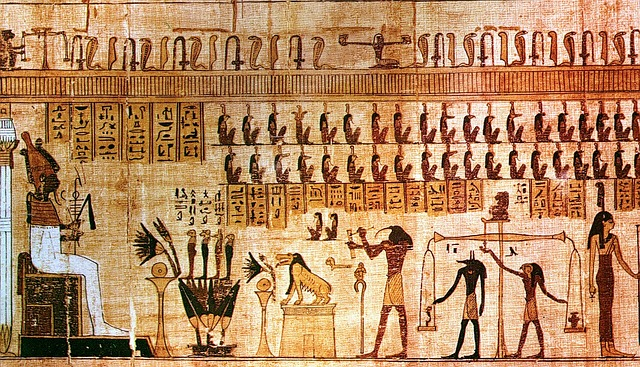

旧約の神ヤハウェが十戒を授ける場面

神が律法を与えるという核心主題を描き、ギリシャ神話の神々とは異なる唯一神と民との契約的関係を強調する作品。

出典:Photo by Belvedere, Wien / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

まずいちばんわかりやすい違いは、神さまがひとりなのか、それともたくさんいるのかという点です。ギリシャ神話では、ゼウス、ポセイドン、アテナなど、感情豊かで個性バチバチの神々が大集合。

みんなが自由気ままに動き回って、まるで人間社会みたいなにぎやかさ。

でも旧約聖書の世界では、登場する神はたったひとり──ヤハウェです。この神さまは絶対的な存在として描かれていて、他に争う神もライバルもいません。ただひたすら、「唯一の主」として君臨しているんです。

多神と唯一神の違い

ギリシャ神話の神々は、いわばにぎやかな大家族。

オリュンポス十二神なんていう言葉もあるように、それぞれが役割を持ちつつも、しょっちゅうケンカしたり、手を組んだり、恋に落ちたり……いろんなドラマが巻き起こります。

一方、旧約聖書の神は孤高で比類なき存在。

宇宙も人間も、この神がたったひとりで創り出したもの。すべてはその意志ひとつで動いていくんです。

人間味と超越性

ギリシャの神々は、もうほんとに人間くさい。

たとえばゼウスは浮気ばっかりしてるし、ヘラはそれに怒って復讐しようとするし、アフロディテやアレスも感情に振り回されがち。

神さまたちなのに、なぜか「わかるわ〜」って思ってしまうのがギリシャ神話なんです。

でも旧約聖書の神はちょっと違います。

たしかに怒ったり、慈しんだりする場面もありますが、基本的には人間とは別次元の全能の存在。

人間と似ているようで、決して同じではない、圧倒的な「超越者」なんですね。

信仰のあり方

このちがいは、人々の信仰のスタイルにも大きく影響しました。

ギリシャでは、海に出る人はポセイドンに、農作物が欲しい人はデメテルに……と、状況に応じて神さまを選んで祈ることができたんです。神社のように「この神はこのご利益」みたいな感覚ですね。

でも旧約聖書では、信仰の対象はただひとりの神だけ。

他の神に祈ることは絶対NGで、どんなときも唯一の神に従い、信じることが大前提だったんです。

つまり、多神が織りなすにぎやかな関係性の中に信仰があったギリシャと、唯一神との一対一の関係に信仰の軸があった旧約聖書とでは、神との付き合い方がまったく違っていたというわけですね。

つまり神々の存在のあり方は、ギリシャでは多様で人間的、旧約聖書では唯一で絶対的だったのです。

|

|

|

創世神話と天地創造の比較

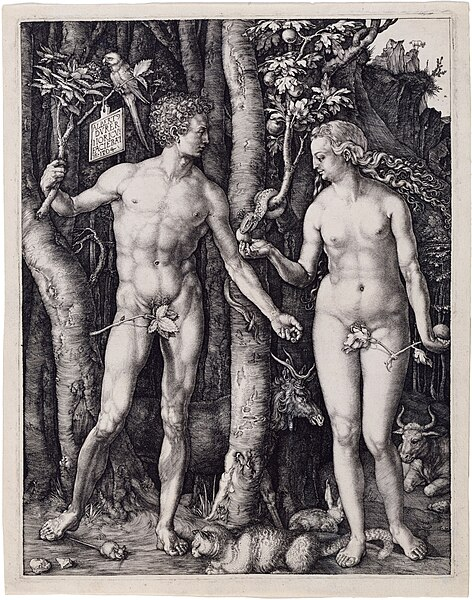

版画『アダムとイブ』1504年アルブレヒト・デューラー作

旧約聖書において人類初の夫婦がエデンの園で生活している様子。知識の樹の両側に立つアダムとイブ、そして彼らを誘惑する蛇が描かれている。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

つぎに見てみたいのは、世界のはじまりがどんなふうに語られているか。ギリシャ神話では、まずカオス(混沌)があり、そこからガイア(大地)やエロス(愛)といった存在が自然と現れ、やがて神々の系譜が展開していきます。

つまり「世界が生まれる=神々の登場と活動が始まること」だったんですね。

いっぽう旧約聖書では、あの有名な創世記のエピソード。神が6日間で天地を創造し、7日目には休む──光と闇、空と海、大地と草木、そして動物、人間へと、すべてがきっちり順番につくられていきます。

カオスと秩序

ギリシャ神話はまず無秩序(カオス)からスタート。

神々が次々に生まれて関係を築いていくなかで、やっと秩序ある世界がかたちづくられていくんです。だから秩序は神々のやりとりの結果として生まれるもの。

それに対して旧約聖書では、最初から神の言葉がすべてを整えます。

「光あれ」と語られるだけで光が現れる。つまり、秩序そのものが神の命令で初めから与えられるというスタイルなんですね。

「カオスから秩序が立ち上がるギリシャ」と「言葉によって秩序が宿る旧約」──このちがいは、とても鮮やかなんです。

創造の担い手

ギリシャ神話では、混沌のなかからガイアやウラノスが自ら姿を現します。つまり、自然そのものが神として生まれてくるんですね。

そうして世界は、神々の誕生によってどんどん広がっていく──なんともダイナミックな創世の物語です。

一方、旧約聖書では唯一神がすべてを一から作り出す、という考え方。

「光がほしい」→「光をつくる」

「人間をつくる」→「土から人間をかたどる」

そんなふうに、自然は神の意志と命令によって生まれたという構造になっているんです。

アダムとイブ

旧約聖書の中でもとくに象徴的なのが、このアダムとイブのお話。

ふたりはエデンの園という楽園で自由に暮らしていたのに、蛇の誘惑に負けて、神に禁じられていた知識の樹の実を食べてしまうんです。

その結果、ふたりは楽園を追放され、人間は原罪という重たいテーマを背負うことに……。

この物語は、「神は絶対の存在でありながら、人間には自由意志がある」──そしてその自由が秩序を破る可能性を持っている、という深い問いを投げかけてくるんです。

旧約聖書の神話は、神と人間が秩序と背反、従順と自由のあいだで揺れ動く世界を描いている。その緊張感こそが、ギリシャ神話とはまったく異なる空気を生み出しているんですね。

つまり創世の物語は、ギリシャでは神々の系譜の物語、旧約聖書では唯一神の計画と秩序の物語なのです。

|

|

|

人間と神との関係性の対比

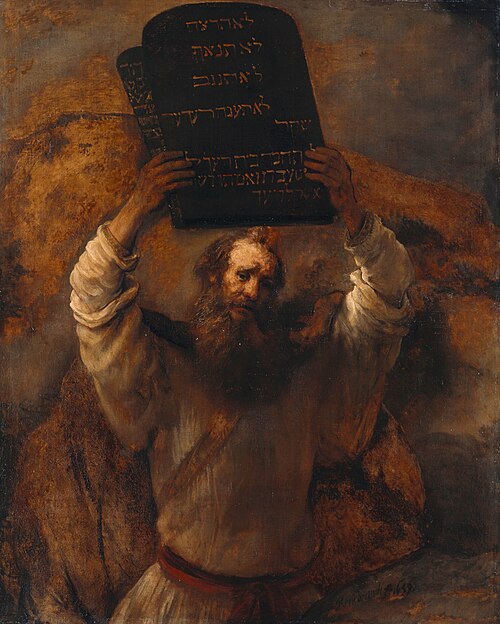

モーセが十戒の石板を掲げる絵画(旧約の契約を象徴)

旧約聖書で人間と神の関係は契約と掟の遵守で結ばれ、共同体の倫理を形成する。神々の多元的な力関係よりも唯一神との契約と律法が中心に据えられるという点で、ギリシャ神話とは異なる。

出典:Photo by Rembrandt / Wikimedia Commons Public domain

最後に見ておきたいのは、神と人間がどんな関係を結んでいたのかという点です。

ギリシャ神話では、人間は神々にちょっかいを出されたり、逆に試されたりと、なんだかんだで振り回される存在でした。

たとえばヘラクレスはゼウスの息子として生まれながら、数々の過酷な試練を背負わされます。 プロメテウスなんて、人間に火を与えたことでゼウスに怒られ、岩に縛りつけられるはめに(プロメテウスの火盗み)。

つまり、神々は人間に近い存在ではあるけれど、気まぐれだったり厳しかったりする「ちょっと手のかかるご近所さん」みたいなイメージだったんですね。

いっぽうで旧約聖書においては、人間は神に従うべき存在として描かれています。

神の命令に背けばノアの洪水のような大災害が起きるし、信じて従えば契約を通して守られる。

この世界では、神と人間の関係は契約と服従という明確なルールで成り立っているんです。

ギリシャ神話における試練

ギリシャ神話の神々は、人間に試練を与えることが大好き(?)。

でもそれは単なるいじめではなく、「力や知恵で困難に立ち向かえ!」というメッセージでもありました。

英雄たちは自分の力で運命に挑み、時に神々と渡り合うことさえあります。

つまり、人間には試練を乗り越えるチャンスがある。

それこそが、ギリシャ神話の魅力なんです。

旧約聖書における信仰

一方で旧約聖書が重視するのは信仰そのもの。

たとえばアブラハムは、神から「愛する息子を捧げよ」と命じられても、それに従おうとします。

結果として神に「信仰の父」と称えられ、契約が結ばれるんですね。

このエピソードが伝えるのは、

「人間の価値は、神への信頼と従順にある」という思想。

力や知恵で何とかするギリシャとは、真逆の価値観です。

人間の立ち位置

ギリシャ神話では、人間は神々と近くて遠い関係。

ときには神と恋に落ちたり、戦ったり、神の子として生まれたり……神と肩を並べるような場面もあるんですが、結局のところ神の気まぐれに翻弄されるという運命は避けられません。

対して旧約聖書では、人間は神に導かれる存在として描かれます。

神は遠くて手の届かない存在ではあるけれど、その意志に従い、信じることで救いと加護が得られる。

つまり、人間は神の子として、従順に生きるのが理想というわけです。

このように、挑む人間と、従う人間──その違いが、神話に込められた人間観のコントラストを浮かび上がらせているんですね。

つまり人間と神との関係は、ギリシャでは試練と葛藤、旧約聖書では契約と従順だったのです。

|

|

|