ギリシャ神話とローマ神話の違いとは?神々の名前と文化的背景を比較

古代ヨーロッパの文化を語る上で欠かせないギリシャ神話とローマ神話。名前が違うだけで中身はほとんど一緒じゃないの?──なんて思われがちですが、実はそれほど単純じゃないんです。

たしかに登場する神々は共通していて、たとえばゼウスはユピテル、アフロディテはウェヌスと呼ばれるように、対応関係はしっかりあります。でも、それをそのまま「コピー」したというよりも、ギリシャの神話世界をローマ人が自分たちの文化に合わせて再構築した──というほうが正確なんですね。

つまり、神々の名前だけでなく、性格や役割にも微妙な違いがあって、それが物語の雰囲気にも影響を与えているんです。

さらに面白いのは、物語の受け取られ方にも違いがあるところ。ギリシャ神話は、英雄の苦悩や人間の本質を描く文学的・哲学的なテーマに深く関わっていたのに対し、ローマ神話は国家や統治の正当性を支える道具としての側面が強くなっていきました。

つまり、ギリシャ神話とローマ神話の違いは、「神々の名前やキャラの違い」だけじゃなくて、文化背景や受け止め方まで含めて、まったく別の色合いを帯びていたってことなんです。

|

|

|

|

|

|

神々の名前と性格の違い

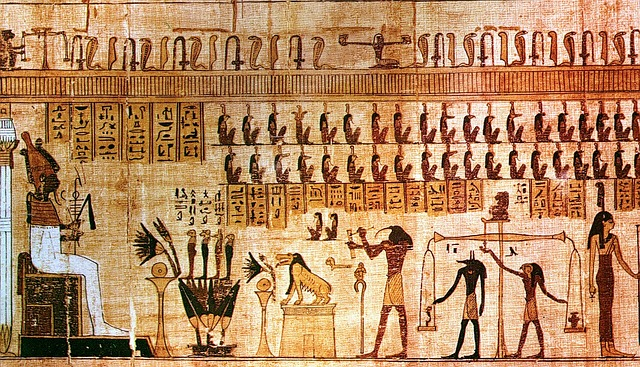

『ジュピターとテティス』(1811)

ローマ神話の主神ジュピターが威厳を示し、嘆願する海の女神テティスを見下ろす構図。ローマのジュピターはギリシャ神話のゼウスと同一視されるが、とりわけ権威と秩序の象徴として描かれる。

出典:Photo by ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル(1780 - 1867) / Wikimedia Commons Public domainより

まず目につくのは、同じ神さまでも呼び名が違うという点。これだけでも「似てるけどちょっと違うぞ?」という文化の差が浮かび上がってくるんです。

親しみやすいギリシャの神々

ギリシャ神話に登場するのは、ゼウス、アテナ、アポロンといった神々。彼らはよく笑い、怒り、嫉妬もしちゃうし、時には失敗だってします。

そんな人間くさいところがあるからこそ、神々はただの「遠い存在」じゃなく、物語の中で一緒に泣いたり笑ったりできるキャラクターとして描かれていたんですね。

神々と人間が、同じ世界で生きているように感じられる──それがギリシャ神話の大きな魅力だったんです。

厳格で統治的なローマの神々

ところがローマになると、名前がジュピター、ミネルウァ、アポロなどに変わります。見た目や担当領域は似ていても、性格や立ち位置がちょっと違うんです。

ローマの神々は、軍事・法律・国家秩序といった分野と結びつくことが多く、ギリシャの神々のように感情むき出しで振り回すというより、統治を支える象徴的な存在として扱われました。

だから、どこかお堅くてお役所的。神話も人間ドラマというより、「国家を正しく導くための物語」みたいな雰囲気が強くなるんですね。

ただの“呼び名の違い”ではない

こうして見ると、名前の違いって単なる翻訳や言い換えではないことがわかります。

それぞれの社会が自分たちに合った神のかたちを選び取った結果、同じ神さまでもぜんぜん違った印象を持つようになったんです。

つまり──

- ギリシャは、人間と共に生きる神々

- ローマは、国家を支える威厳ある神々

その違いこそが、両者の神話に込められた文化的な価値観の差を、はっきりと映し出しているんですね。

つまり神々の名前と性格の違いから、それぞれの文化がどんな価値観を持っていたかが見えてくるのです。

|

|

|

神話における価値観と社会性

ローマ建国神話におけるロムルスとレムスを描いた絵画

牝狼に育てられる双子という出自が、共同体の始原神話として共有され、都市ローマの価値観と社会性を形づくった。オリンポスの神々を中心に英雄個人の栄誉へ比重が置かれやすいギリシャ神話との違いも示唆される。

出典:Photo by ピーテル・パウル・ルーベンス(1577 - 1640) / Wikimedia Commons Public domainより

続いて見ていきたいのは、物語の中に込められた「生き方の指針」について。神話はただの娯楽じゃなくて、「こう生きるのがカッコいい」「こう振る舞うべき」っていう価値観を、物語を通して伝えていたんですね。

個人の栄光を称えたギリシャ神話

ギリシャ神話では、英雄の冒険や個人の力を試す物語がズラリと並びます。たとえばヘラクレスが十二の試練を乗り越えたり、オデュッセウスが知恵と機転で数々の危機を切り抜けたり──。

どの物語も、「自分の力で困難に立ち向かう」っていう精神が根っこにあるんです。

人は努力や勇気で、どこまで高みに登れるのか。そんな挑戦の物語が、ギリシャ神話には詰まっていました。

共同体を重んじたローマ神話

一方のローマ神話は、もうちょっと「みんなのため」感が強め。

ロムルスとレムスの建国神話や、アエネアスの旅の物語は、どちらもローマという国家の正統性や共同体の土台を強調する内容なんです。

たとえばアエネアスは、自分の愛よりもローマ建国という使命を選ぶんですね。ここがギリシャの英雄との大きなちがい。個人の栄光ではなく、国のために尽くす姿こそが称賛されるポイントだったんです。

これは、秩序や軍事、規律を重んじたローマの社会そのものともリンクしています。

神話の使い道にも違いがあった

ギリシャでは神話が詩や演劇、彫刻のモチーフとして使われ、芸術や哲学を育てる精神文化の土台になっていきました。神々や英雄の物語は、人間の本質や感情を探るきっかけになったんですね。

それに対してローマでは、神話はもっと政治的・実務的な役割を果たしていました。

たとえば皇帝が「自分は神の血を引いている」って主張したり、戦いの勝利を「神の加護」として宣伝したり──権力の正当性を裏付けるための道具として使われていたんです。

このように、同じ神話でも「何を伝えるか」「どう使われるか」によって、その役割も意味もガラッと変わってくるんですね。ギリシャとローマ、それぞれの社会が大事にしていたものの違いが、神話を通してくっきり見えてくるんです。

つまり神話は、それぞれの社会に合わせて異なる役割を果たしていたのです。

|

|

|

芸術・文学における受容の仕方

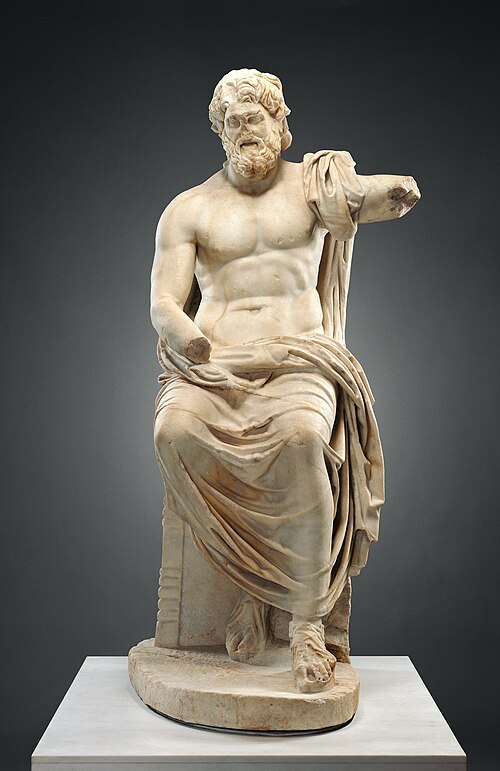

古代ローマの工房で作られたジュピター像(1世紀頃)

ギリシャ神話のゼウス像を手本にした理想化表現を、公共空間の記念物として転用し、宗教と政治の両面で実用性を帯びた彫刻に仕立てている。神像は支配秩序の正統性を担保する権威の象徴として機能した。

出典:Photo by The J. Paul Getty Museum / Wikimedia Commons CC0 1.0より

最後に注目したいのが、神話が芸術や文学の中でどう活かされたかという点です。信仰として語られるだけじゃなくて、神話は文化そのものを支える創造の源として大きな力を持っていたんですね。

ギリシャ芸術が描いた“人間の理想”

ギリシャの彫刻や悲劇作品に登場する神々や英雄たちは、完璧な美しさと人間らしさを兼ね備えた存在として描かれていました。

たとえば筋肉のバランスやポーズの美しさ、そこにこめられた感情表現──それらは単なる偶像ではなく、人間が到達しうる理想像そのものだったんです。

演劇では、英雄たちの苦悩や選択が描かれ、「人はどう生きるべきか」が問いかけられました。

神話を通して“人間とは何か”を考える──それがギリシャ芸術の本質だったんですね。

ローマ芸術は力と栄光の舞台

一方ローマは、ギリシャの芸術スタイルを取り入れつつ、そこに実用性と権威の象徴としての役割を加えました。

神話の場面は、凱旋門や浴場、フォーラムなどの公共建築に刻まれ、都市全体が「ローマの偉大さ」を語る舞台装置となったんです。

つまり、ローマにとって神話は芸術でありながら政治のツール。国家の力を見せつけるための演出として、神話が使われていたんですね。

文学でつながるギリシャとローマ

文学の分野でも、ギリシャとローマはがっつりつながっています。

ホメロスやヘシオドスが築いた叙事詩の伝統は、ローマでも受け継がれ、ウェルギリウスの『アエネーイス』がその代表作。

この作品では、ギリシャの英雄譚の流れを汲みつつ、ローマ建国の正統性を語る壮大な物語に仕立て上げられているんです。

個人の冒険を国家の使命へと昇華する──まさに神話が文学の中で新しい意味を得ていった瞬間ですね。

神話という素材は、ギリシャでは人間の深みを探る哲学的な土壌として、ローマでは国家の正当性や栄光を語る道具として、それぞれまったく違う使われ方をしていた。

同じ物語でも、それを受け取る側の社会や価値観によって、まったく別の姿になるんですね。

つまり芸術や文学においても、ギリシャとローマでは神話の受け止め方が違っていたのです。

|

|

|