ハデスの性格が「冷静で孤独」と言われる理由

古代ギリシャ神話のハデスは、よく恐ろしい姿で語られるけれど、実際には冷静で孤独な神だったんです。彼は冥界を支配し、死者の魂をきちんと秩序立てて導くという、とても重大な役割を担っていました。

感情に流されず、ただ静かに職務を果たし続ける。その姿こそが冷静沈着と評される理由なんですね。さらに、地上の神々のように祭りや祈りの場に現れることはほとんどなく、冥界に閉ざされた孤独な存在として描かれました。

つまり、ハデスが「冷静で孤独」と言われるのは、死者の国を静かに治めながら、地上から切り離されて生き続けた姿に由来するんです。

|

|

|

|

|

|

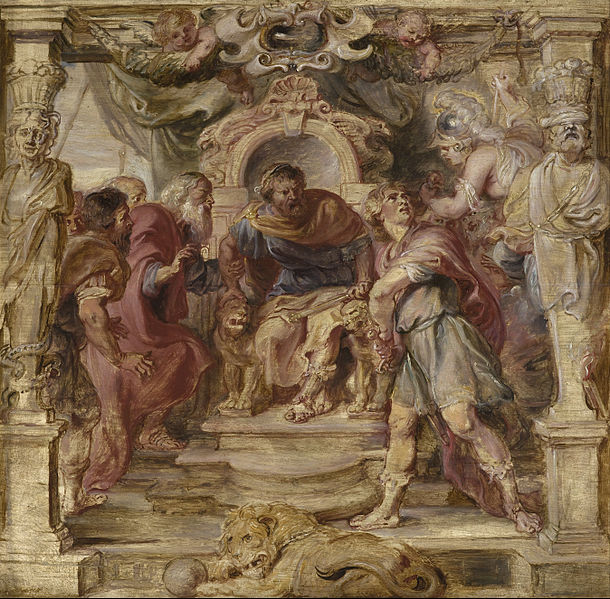

死者の国の統治者──冷静沈着な性格の象徴

冥界の玉座に鎮座するハデスとペルセポネ及びケルベロス

─ 出典:wikimedia commons public domainより ─

ハデスは冥界の支配者として、死者の魂を迎え入れ、世界の秩序を守る役割を担っていました。死の国を治めるには、感情に振り回されず、冷静に判断する力が欠かせなかったんです。

厳格な裁き

冥界ではミノスやラダマンテュスといった裁判官が魂を裁きますが、その全体の秩序を支えていたのはハデスでした。彼は感情的に動くことなく、常に公平で冷静な姿を保ち続ける存在として語られています。

富の象徴としての側面

地中に眠る鉱物や、大地から芽吹く作物の力も彼の領域とされていました。そのため「富める者(プルートン)」とも呼ばれたんです。冷静な死者の統治者であると同時に、地の恵みを管理する存在でもあったんですね。

怒りよりも静けさ

ハデスは他の神々のように激しく怒りを示すことがほとんどありません。死は誰にでも訪れる普遍の運命だからこそ、彼はそれを淡々と受け入れさせる静かな力の象徴となったのです。

冷静さこそが彼の威厳の源泉だったんですね。

つまりハデスの冷静さは、死という普遍の領域を統治するために不可欠な性格だったのです。

|

|

|

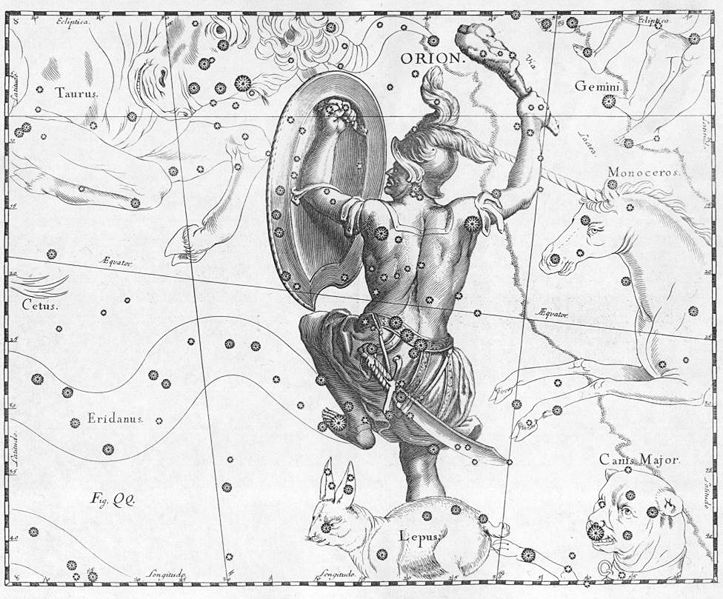

地上から隔絶された存在──孤独さを示す神話的背景

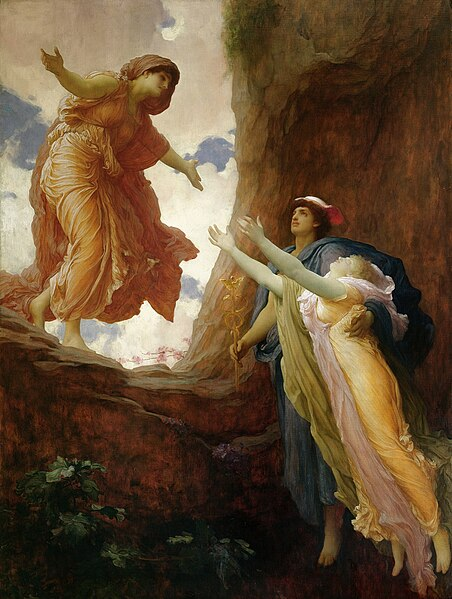

ペルセポネの帰還

ハデスが妻として冥界に迎えたペルセポネが、地上に戻る瞬間を描いた作品。母・豊穣神デメテルの喜びに伴う、春の訪れを描いている。

─ 出典:フレデリック・レイトン作(1891年)/ Wikimedia Commons Public Domainより ─

ハデスはオリュンポスの神々と同じ兄弟でありながら、地上ではなく冥界に住むことを定められた神でした。この隔絶された立場こそが、彼の孤独を際立たせる要因だったんです。

兄弟たちとの分かれ

ゼウスが天空を、ポセイドンが海を治めるのに対して、ハデスには冥界が割り当てられました。地上での華やかな祭りや神々の集まりから遠ざかり、彼は死者の国にとどまり続けることになったんです。

ペルセポネとの物語

孤独なハデスが妻を求め、ペルセポネを冥界に迎え入れた物語はとても有名ですよね。けれども彼女は一年の半分を母デメテルのもとで過ごすため、完全に彼のもとにいるわけではありませんでした。このすれ違いこそが、彼の孤独な性格をより強調しているんです。

祀られにくい神

人々は死を恐れていたため、ハデスを直接祀ることはほとんどありませんでした。祭りに招かれることも少なく、彼の名を口にするのを避ける人もいたほどです。だからこそ彼は孤高の神として語り継がれたんですね。

孤独は彼の宿命そのものだったのです。

つまりハデスの孤独さは、冥界に閉ざされ、人々から遠ざけられた存在だったからなのです。

|

|

|

恐怖と尊敬の対象──冷静さと孤独がもたらす威厳

ハデスの性格は、恐れと敬意を同時に呼び起こす特別なものでした。彼の冷静さと孤独が重なり合うことで、他の神々にはない独自の威厳が生まれたんです。

避けられる名前

人々はハデスの名を直接口にすることを避け、代わりにプルートンといった婉曲的な呼び名を使いました。それは冥界の王に対する恐怖の表れであると同時に、深い敬意を示す行為でもあったんですね。

「むやみにその力を刺激しないように」という思いも込められていたと考えられます。つまり恐怖と畏敬がひとつになった、独特の信仰のかたちだったんです。

冥界の支配者としての尊敬

死を司る神を軽んじることなど誰にもできませんでした。人々は祈りや供物を通じて死者の魂が安らかであるように願い、彼に敬意を示しました。

冷静で揺るがない性格は、死をめぐる不安や恐怖を受け止める「支配者の器」として理解されていたんです。だからこそハデスは、恐ろしくも頼りになる存在だったんですね。

孤独ゆえの重み

ハデスは常に冥界にとどまり、他の神々のように華やかな場に現れることはありませんでした。そんな孤独な存在であることも、彼の特別さを際立たせたんです。

孤独と冷静さが織りなす威厳は、人々の心に「揺るぎない支配者」として深く刻まれていったのです。

つまりハデスは、冷静さと孤独さによって人々から恐れと尊敬を集める威厳ある神だったのです。

|

|

|