ギリシャ神話の史実性を考えてみよう

古代の物語を読んでいると、ふと「これって本当にあった話なのかな?」って思うこと、ありますよね。

とくにギリシャ神話は、神さまたちが大暴れしたり、英雄たちがとんでもない冒険をくり広げたりと、ドラマチックな展開がいっぱい。

でもそのぶん、「これってどこまでホントで、どこから想像なの?」って気になってくるんです。

たしかに、神話って基本的には創作であって、教科書に載るような史実とは違います。

けれども、「全部ウソ!」って切り捨てられないのが面白いところ。

神話の中には、昔の人たちが体験した出来事や聞き伝えた話が、ちょっとずつ形を変えながら取り込まれていることもあるんです。

つまり、歴史の記憶と空想がまざり合って、誇張されたり、象徴的な意味をまとったりしながら、いま私たちのところまで届いてきた。

それがギリシャ神話という物語なんですね。

|

|

|

|

|

|

神話と歴史の境界線

トロイの焼失/ヨハン・ゲオルク・トラウトマン作

トロイア戦争の悲劇的な終結を描いた18世紀の作品

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

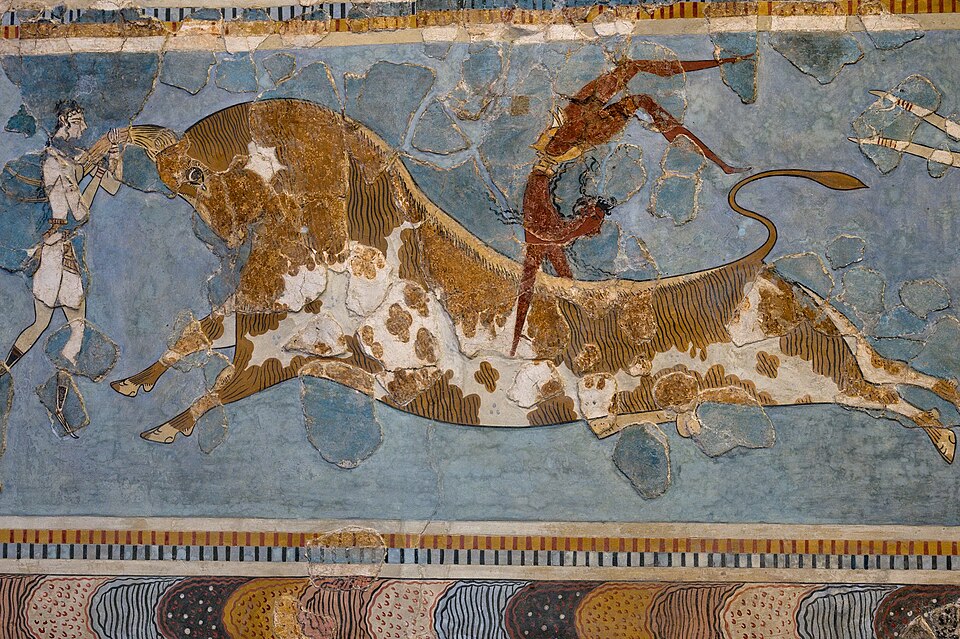

古代の人たちにとって、物語は単なる作り話じゃありませんでした。

それは歴史そのものと重なる、大切な記憶でもあったんです。

たとえば有名なトロイア戦争。 アキレウスやヘクトールの勇ましい活躍を描いたこの物語は、「古代に本当にあった戦争の記憶がベースになっている」とも考えられています。

つまり、英雄譚の奥には、ほんとうの戦の経験や記憶が静かに息づいているのかもしれないんです。

ホメロスの語る世界

詩人ホメロス(紀元前8世紀頃 生没年不詳)が描いた『イリアス』や『オデュッセイア』には、神さまたちの介入と人間同士の戦いがごちゃまぜになった、壮大な世界が広がっています。

でもそれは単なるファンタジーじゃなくて、当時の社会のあり方や、過去の出来事の記憶が反映された「鏡」みたいな存在でもあったんです。

英雄たちの存在感

アガメムノンやメネラオスといった英雄たちが、本当に実在したのかどうか──

これは今でも学者たちのあいだで意見が分かれている話です。

遺跡や出土品をもとに「もしかして本当にいたのかも?」と考える人もいれば、「いや、象徴的なキャラクターにすぎない」とみる人もいる。

でも、どちらにしても何世紀にもわたって語り継がれてきたという事実が、彼らを“特別な存在”にしているんですよね。

人々の心にずっと残り続けているからこそ、ただの空想では終わらない重みがあるんです。

史実と虚構のあいまいさ

神さまたちが戦場に現れて、勝敗に影響を与える──

それって現実じゃないって分かってはいるけど、当時の人々にとっては「どうしてあの戦いに勝てたのか?」を説明するための、大切な“答え”だったんです。

いまの私たちなら、兵の数とか戦術とかを分析しますよね。

でも古代の人々は「神々が味方してくれたからだ」って物語にした。

そこには、現実と想像をつなぎとめる人間らしい想像力があるんです。

つまり──

神話に登場する“神の力”や“不思議な出来事”の裏には、当時の現実や価値観がちゃんと息づいている。 歴史と心の記録が一緒になったもの──それがギリシャ神話の、いちばん魅力的なところなんですね。

|

|

|

考古学的発見から見える神話の痕跡

都市トロイアの遺跡

発掘で露出した城壁の一部。およそ紀元前1200年頃の層に比定され、トロイア戦争の舞台と伝わる地層として知られる。

出典:Photo by CherryX / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Walls_of_Troy』より

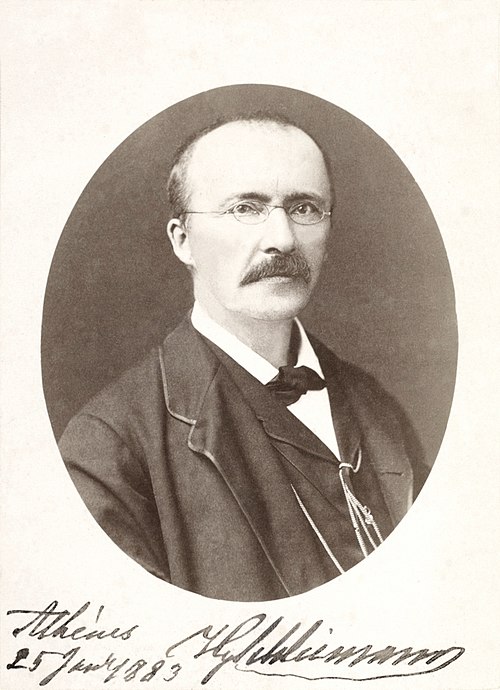

19世紀に入ると、「ギリシャ神話って本当にあったことなの?」という疑問に、ガチで答えようとする動きが一気に加速します。

その中心にいたのが、あのハインリヒ・シュリーマン(1822 - 1890)。

商人として大成功を収めたあと、子どもの頃から憧れていた神話の世界を本気で追いかけ、ついにはスコップ片手に発掘に乗り出したんです。

トロイアの発掘

シュリーマンが向かったのは、今のトルコにあるヒサルルクという場所。

ここで彼は本格的な発掘をおこない、ついに古代都市の遺跡を掘り当てました。

その発見があまりにスゴくて、「これ、もしかしてホメロスが語ったトロイア戦争の舞台なんじゃない!?」と、世界中がざわついたんです。

壮大な城壁、何層にも重なる都市の跡──

これが「神話の世界が、ほんとうにあったかもしれない」って思わせる、決定的なきっかけになったんですね。

遺跡が語る戦争の痕跡

見つかった遺跡の中には、火災のあとや破壊された建物など、戦争を思わせる痕跡がたくさん残っていました。

これによって「トロイア戦争って、完全な作り話じゃなくて、なにか歴史的な出来事に基づいてるんじゃないか?」と考える研究者が増えていったんです。

もちろん、神話そのままの通りに戦ったかどうかは別として、まったくの空想ではないという視点が広がっていったわけですね。

考古学と神話研究のつながり

こうした発掘によって、神話がぐっとリアルに感じられるようになりました。

ただの伝説じゃなくて、「これ、自分たちの遠い祖先が本当に体験したことかも?」と思えるようになったんです。

そして、神話と考古学が出会ったこの瞬間が、空想と現実のあいだの境界線をゆさぶる、大きな出来事になったんですね。

それ以来、物語の奥にひそむ“ほんとうの歴史”を探す旅が、始まったとも言えるかもしれません。

|

|

|

寓話・象徴としての神話解釈

「神話ってほんとうにあったことなの?」っていう疑問、もちろん大事なんですけど、それだけで評価しちゃうのはちょっともったいないんです。

というのも、神話には「寓話」や「象徴」としての深い意味がたくさん詰まっているから。

読む人によって見え方が変わる──そこが神話のいちばんの魅力でもあるんですよね。

戦争の悲劇を伝える物語

たとえばトロイア戦争の物語。

あれって、ただ「勝った!やったー!」っていう話じゃありません。

むしろ、都市が燃え、多くの命が失われていく様子がリアルに描かれているんです。

つまり、「戦争に勝っても、本当に得たものはあったのか?」っていう静かな問いかけが物語に込められてるんですね。

それは当時の人々への教訓でもあり、いまを生きる私たちにとっても響くメッセージなんです。

神話はただの英雄物語じゃなく、人類みんなで共有してきた“記憶”を語るものだとも言えるんですね。

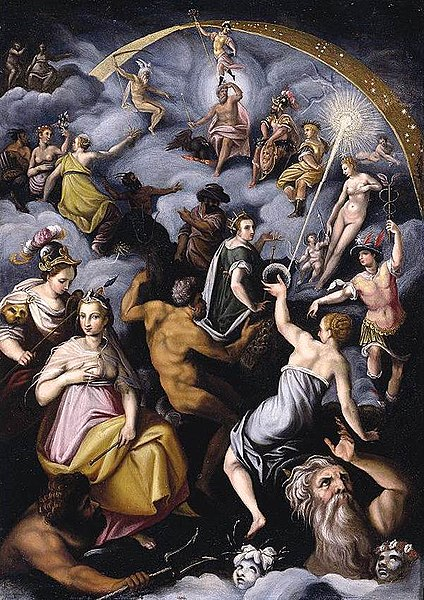

神々の役割の象徴性

神さまたちが登場する場面も、「おもしろいファンタジーだな〜」で終わらせるには惜しいところ。

実はそのひとりひとりが、人間の感情や行動を象徴していることが多いんです。

たとえばアテナは冷静な知恵や戦略の象徴。

一方でアレスは、戦いの狂気や暴走する怒りそのものを体現しています。

そう考えると、神々の姿って、どこか人間の内面とつながって見えてきませんか?

神さまたちのやりとりの中に、私たち自身の「喜び」や「葛藤」や「欲望」が映し出されているんです。

今に生きる神話の解釈

だからこそ神話って、単に「昔の出来事を知る学び」だけじゃなくて、

物語を通して人間とは何かをじっくり考えるヒントにもなるんです。

欲望、悲しみ、知恵、そして希望。

それはいつの時代でも、どんな人にも共通するテーマですよね。

そんな普遍的な問いかけをしてくれる神話は、たとえ何千年たっても、色あせることのない“今に生きる物語”なんです。

|

|

|