ギリシャ神話成立の時代背景とは?古代文明から見る神話誕生の流れ

古代ギリシャの神話って、パッと見ると「ただの空想話じゃないの?」って思っちゃうかもしれませんよね。

でも実はそこに、その時代の社会とか文化の空気がぎゅ~っと詰まってるんです。

当時の人たちがどんなふうに暮らしてたのか、何に悩んで、どんな願いを持っていたのか──そういうリアルな思いが、神さまや英雄の物語にちゃんとにじみ出てるんですよ。

だからこそ読んでいて、「あ、なんかわかるかも」って共感できる場面もあったりして、すごく面白いんです。

つまりギリシャ神話って、「古代の文明の流れ」や「その時代ごとの社会の変化」を映す、ひとつの鏡みたいな存在だったんですね。

|

|

|

|

|

|

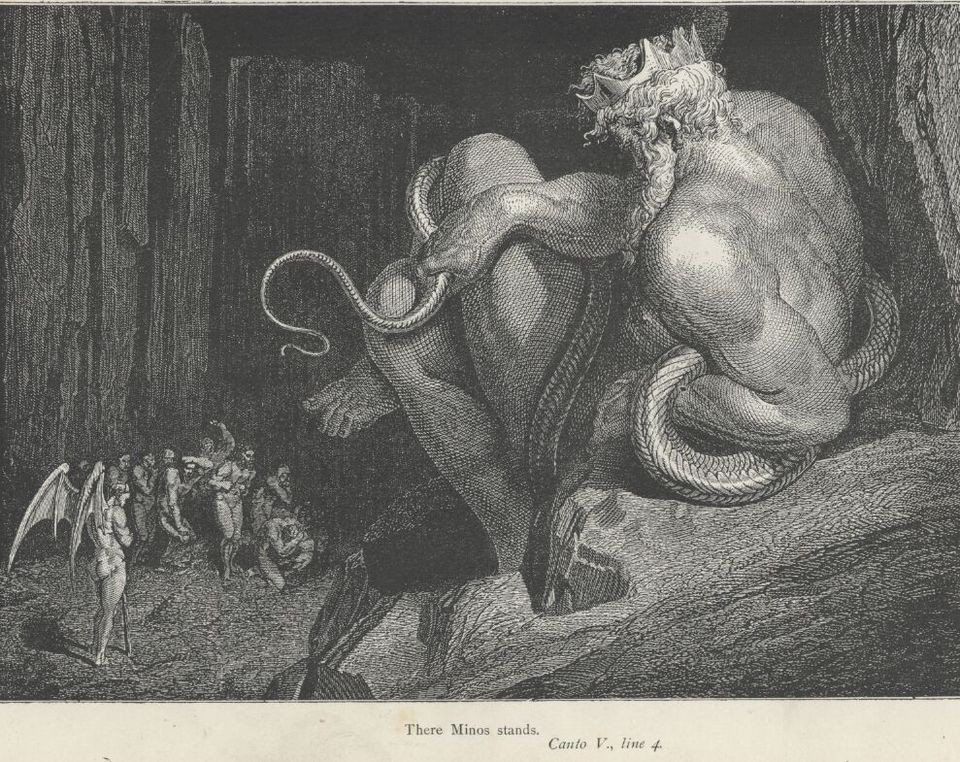

エーゲ文明とミケーネ文化の影響

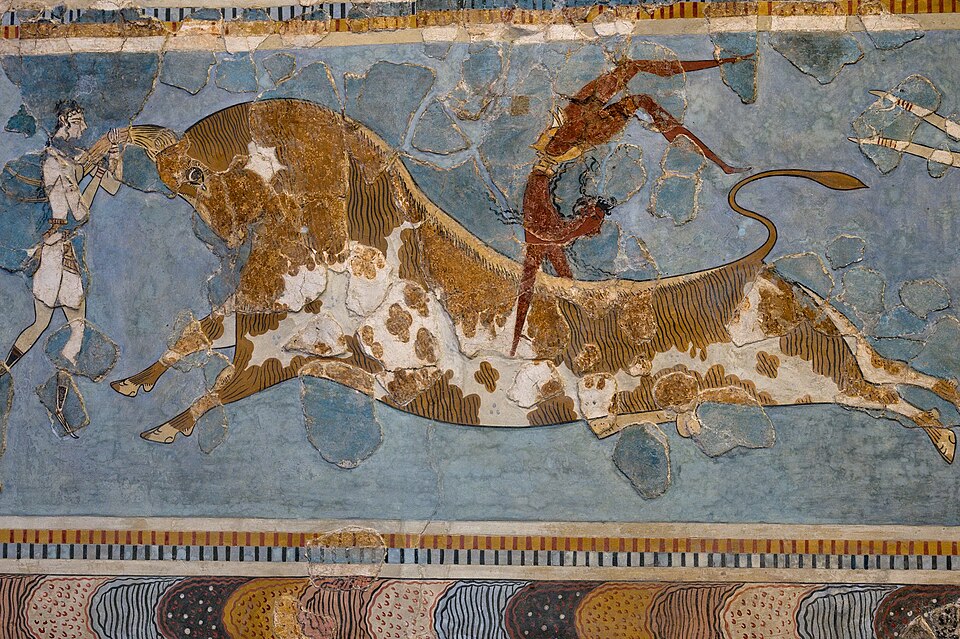

クノッソス宮殿の牛飛びフレスコ(ミノア文明)

クレタ島の宮殿文化を象徴する壁画。エーゲ文明の活力と祭祀観がうかがえ、のちのギリシャ神話の起源と結びつく宗教的イメージを伝える。

出典:Photo by Zde / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ギリシャ神話のはじまりをたどっていくと、必ず登場するのがエーゲ文明とミケーネ文化なんです。

神話って、空からふってくるように突然生まれたわけじゃなくて、当時の人たちの暮らしや信仰の中から、じわじわ育っていったもの。

そう思ってルーツを見てみると、神話がいっきに身近なものに感じられてくるんですよ。

クレタ島に花開いたミノア文化

たとえばクレタ島で栄えたミノア文化。その中心にあったクノッソス宮殿は、ほんとうに迷路みたいなつくりで、通路があちこちに張りめぐらされていました。

そんな不思議な建物から生まれたのが、あの有名なミノタウロスの神話。

「半人半牛の怪物が迷宮に閉じ込められていた」っていう話も、当時の人々が感じた宮殿のミステリアスな雰囲気から来ていたのかもしれませんね。

それに、壁に描かれたイルカや儀式の様子を見ると、自然や神秘の力に対する畏れが強くあったこともわかります。

戦士の世界を映すミケーネ文化

それに続いて現れたのがミケーネ文化。ここはもう、戦士たちの世界って感じです。

黄金のマスクや本物の武具が出土していて、「戦い」や「英雄」がどれだけ大切にされていたかが伝わってきます。

たとえば有名な「アガメムノンの黄金のマスク」。これはのちに、トロイア戦争の王アガメムノンの伝説とむすびついて、歴史と神話がごちゃまぜになるきっかけにもなったんです。

その流れの中で、アキレウスやオデュッセウスといった大英雄たちの物語も、どんどん形づくられていったんですね。

神々のイメージの芽生え

このころの人たちは、嵐や地震みたいな手に負えない自然の力にふれるたび、「これは人間じゃない力のしわざだ……!」って感じてたんでしょうね。

そうやって神々のイメージが、すこしずつ芽生えはじめたんです。戦の勝ち負け、天気の変化、海の怒り──そういう現象のうしろに、神さまの姿を重ねたんですね。

だから神話って、文明のなかで人々の不安や願いを託す「心の物語」として自然に育っていったんです。

想像じゃなくて、ちゃんと「暮らし」の中から生まれたものだったんですね。

|

|

|

暗黒時代からホメロス叙事詩の誕生

ホメロスがギリシャ人に詩を朗読する

ホメロスがギリシャ人たちに自らの詩を朗読する様子を描いた絵画

─ 出典:1794年ジャック=ルイ・ダヴィッド作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ミケーネ文化が栄華を極めたあとのギリシャには、一気に静けさが訪れます。これがいわゆる暗黒時代と呼ばれる時期。

きらびやかな宮殿は消え、文字の使用も途絶え、文明の光がスーッと弱まったように見える……そんな時代です。

でもね、だからといって人々の想像力まで消えたわけじゃなかった。そこが大事なポイントなんです。

口承で語り継がれた物語

たとえ文字が使えなくなっても、人は物語をやめなかった。

夜になると火を囲んで、神さまのいたずらや英雄たちの武勇伝を、歌にのせて語り合っていたんです。

まるで昔話をおじいちゃんおばあちゃんから聞くみたいに──声だけで、言葉だけで、物語は世代から世代へと受け継がれていきました。

ホメロス叙事詩の誕生

そしてついに、そうした口伝の物語をひとつにまとめあげる人物が現れます。

それが詩人ホメロス(紀元前8世紀頃生没年不詳)です。

彼がつくった『イリアス』や『オデュッセイア』は、ただの冒険物語じゃありません。

神々と人間の関係、喜びと悲しみ、運命や誇り──そういった人の心の深いところまで描いていて、

のちのギリシャ神話の世界観をぐっと広げる“決定打”になったんです。

人々の心を結ぶ語り

こうして語られる神話は、ただの娯楽じゃなくなっていきました。

戦争や飢えに苦しむ日々の中で、物語は人と人とを結びつけ、希望や価値観を共有する「心のよりどころ」になっていったんです。

だからこそ、神話は時代を越えて生き続けた。

語りが絶えなかったから、想像力の火は決して消えなかったんですね。

|

|

|

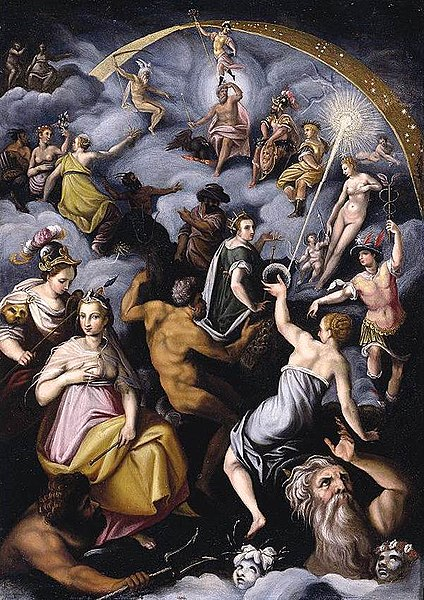

ポリス社会と神話の役割

都市アテネの守護神・女神アテナ

クリムトが描いた神話像。知恵と戦略を司る女神像は、法と市民徳を重んじるポリス社会の理想像と重ねて読み取られてきた。

出典:Gustav Klimt (artist) / Wikimedia Commons Public domain

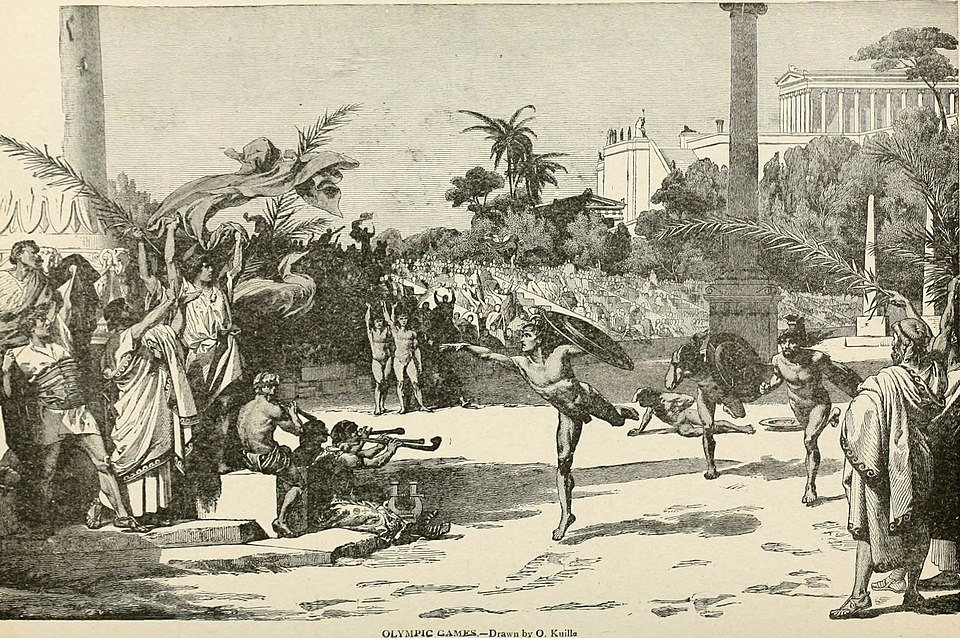

古代ギリシャがポリス(都市国家)の時代に入ると、神話はますます人々の暮らしと切っても切れない存在になっていきます。

というのも、どのポリスにも「守護神」がいて、祭りや儀式の中心にはいつも神話があったからなんです。

神話はもう「昔話」じゃなくて、その街の心の支柱みたいなものになっていたんですね。

アテネと女神アテナ

たとえばアテネという街。 その名前の由来にもなった女神アテナは、知恵と戦略を司る神さまで、アテネの人々にとって特別な存在でした。

「私たちはアテナに守られてるんだ!」って信じていたんです。

毎年行われるパナテナイア祭では、町じゅうがにぎやかになって、歌ったり踊ったり、競技したりして、みんなの心がひとつになったんですよ。

神話が伝える共同体のルール

神話の物語って、ただ面白いだけじゃなくて、どう生きるべきかをやさしく教えてくれるものでもありました。

たとえば、

- 仲間のために勇気を出すこと

- 知恵で困難を乗り越えること

- 神さまを敬う気持ちを忘れないこと

こうした価値観が、英雄や神々のエピソードを通して自然に伝えられていたんです。

ある意味、物語が道徳の教科書みたいな役割を果たしてたんですね。

神話と政治のつながり

もうひとつ面白いのが、神話と政治とのつながり。

王さまや指導者たちは、「自分は神の血を引いている」とか「神さまに選ばれたんだ」なんて語って、統治の正当性をアピールしていたんです。

たとえばスパルタでは、軍神アレスを崇拝していて、戦士としての誇りや規律を神話と結びつけて、社会全体の気風をつくっていました。

神話は、政治やお祭り、そして日常の暮らしの中にも息づいて、人々の心をひとつにまとめる力を持っていたんです。

ただの昔話じゃなく、社会そのものの「芯」になっていたんですね。

|

|

|