英雄に立ちはだかる神話の守護獣──ギリシャ神話に登場する「ドラゴン(竜)」たち

古代ギリシャの神話には、英雄たちの前に立ちはだかる「恐ろしい守護獣」として、たくさんの竜が登場します。森や湖、大地や神殿を守る存在として描かれる彼らは、ただの怪物じゃありません。人々の中にあった畏れや信仰を、ぐっと形にしたような象徴だったんです。

どんなに腕っぷしの強い英雄でも、竜との戦いだけは別格。命がけの挑戦になり、知恵や工夫なしでは勝てない──そんなふうに語られてきました。

つまり、英雄に立ちはだかる神話の守護獣──ギリシャ神話に出てくる「ドラゴン(竜)」たちは、人々の恐れや祈りをそのまま映し出す存在だったんですね。

|

|

|

|

|

|

ラドン──黄金の林檎を守る百頭の不眠竜

ニンフと共に黄金の林檎を守るラドン

ヘラの果樹園・ヘスペリデスの園に実る黄金の林檎を、ニンフと番竜ラドンが守っている

出典:Photo by Frederic Leighton / Wikimedia Commons Public domain

ラドンは、ギリシャ神話に登場する竜の中でもとびきり印象に残る存在。ヘスペリデスの園に実る黄金の林檎を守るために現れた守護竜で、なんと百もの頭を持ち、しかも一切眠らないんです。

その林檎は、ひと口食べれば不老不死になれるというとんでもない果実。つまりラドンは、神々ですらむやみに近づけない“究極の宝”を守っていた番人だったわけですね。

ガイアが生んだ守りの化身

このラドンを生み出したのは、大地の女神ガイア。彼女が自然の恵みを守るために送り出した存在なんです。竜が眠らないって設定にも、「自然は人間に対していつも試練を与えてくるものだよ」っていう考え方がにじんでいます。

つまりラドンは、人間にとっての“自然の力そのもの”の象徴なんですね。

ヘラクレスの挑戦

ヘラクレスとラドンの戦いを描いた古代の浮き彫り

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘラクレスが挑んだ十二の功業。そのうちのひとつが、ラドンに守られた黄金の林檎を手に入れるという試練でした。けれどヘラクレスは、力づくでラドンに立ち向かうのではなく、天空を支えるアトラスの助けを借りて林檎を手に入れるんです。

つまりこの神話では、ラドンは単なる敵役ではなく、知恵や交渉の力が求められる試練を象徴する存在だったということ。

眠らないということの意味

ラドンが「眠らない」という設定は、とても深い意味を持っています。決して気を抜かずに宝を守り抜くその姿は、まさに絶対的な守護のイメージそのもの。

そしてこのエピソードが教えてくれるのは、「力だけじゃ手に入らない宝もある」ということ。本当に価値あるものを手にするためには、知恵、工夫、そして誰かの助けも必要なんだ──ラドンはそのことを静かに語ってくれているんですね。

つまりラドンは、自然と宝物を守る存在として、英雄に「ただ力ではない試練」を突きつけたのです。

|

|

|

ヒュドラ──ヘラクレスを苦しめた毒と再生の多頭竜

レルネーの湖の怪物ヒュドラと戦うヘラクレス

─ 出典:1875-1876年 Gustave Moreau作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

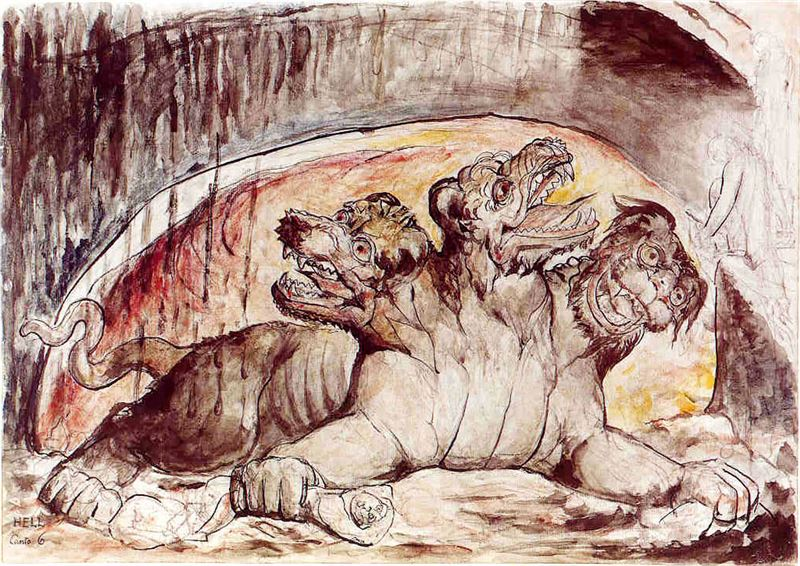

次に紹介するのは、湖のほとりに棲んでいた恐ろしい怪物──レルネーのヒュドラです。毒の息を吐き、首を切ってもすぐに再生してしまうという厄介すぎる力を持っていて、人々からはまさに「死と毒の象徴」として恐れられていました。

恐怖の血筋を持つ怪物

ヒュドラの母は怪物の母として知られるエキドナ、父はあのテュポーン。つまり彼女は、生まれながらにして最凶クラスの血を引く存在だったんです。まるで地獄の奥底から出てきたようなイメージで描かれていました。

古代の人たちにとって、「死」や「病」は見えないけれど身近にある大きな不安。その感覚が、息だけで人を殺すヒュドラという姿に重ねられていたんでしょうね。

ヘラクレスとの知恵比べ

このヒュドラに挑んだのがヘラクレス。彼の十二の功業のひとつとして知られています。でも普通に首を切ってもムダ。すぐにまた生えてくるんです。

そこでヘラクレスは甥のイオラオスと協力して、切った首のあとを火で焼き固めるという作戦に出ます。力だけじゃ勝てない。知恵と仲間の力があってこそ勝てる──この戦いは、そんな大切なことを教えてくれる物語なんです。

消えない毒の遺産

そして、ヒュドラの物語はここで終わりじゃありません。ヘラクレスは彼女の毒の血を自分の矢に塗って、最強の武器として使うようになるんです。

つまり、怪物を倒しても、その力は別の形で残り続ける。ヒュドラは「災いって、簡単には消えてくれないんだよ」という、古代の人たちの感覚を象徴する存在だったのかもしれませんね。

つまりヒュドラは、死や毒といった人間の恐怖を体現し、英雄に「仲間と知恵の力」を気づかせたのです。

|

|

|

ピュトン──アポロンに討たれたデルポイの地を守る大蛇

アポロンがピュトンを討つ場面

デルポイで大蛇ピュトンを射抜く瞬間を描いた作品で、勝利後に確立されるデルポイの神託の権威を象徴する。

出典:Eugene Delacroix (author) / Wikimedia Commons Public domain

最後に紹介するのはピュトン。彼はデルポイの聖なる土地を守っていた、巨大な大蛇です。今でこそデルポイといえばアポロンの神託所として知られていますが、もともとは大地の女神ガイアの領地。その守護者としてピュトンが鎮座していたんですね。

地母神に仕える聖なる竜

ピュトンは、母なるガイアの僕としてデルポイを守っていた存在。古代の人々にとっては、自然の神聖さそのものを感じさせるような、厳かで畏れ多い存在だったんです。

竜という姿に込められていたのは、大地の力への信仰と畏怖。見上げれば背筋が伸びるような、そんな存在だったんでしょうね。

アポロンが挑んだもの

アポロンは、自分の神域をデルポイに築くためにこのピュトンに挑みます。若き神が旧き守護者に戦いを挑み、それを打ち倒すことで新しい秩序を打ち立てる──そんな物語として語られているんです。

この戦いは、単なる怪物退治じゃありません。古い信仰から新しい信仰へと移り変わる、その象徴だったんですね。

神託のはじまりと竜の遺したもの

ピュトンが倒されたあと、デルポイはアポロンの神託の地となり、人々が未来を占うために訪れるようになります。竜の死は終わりじゃなくて、新たな信仰と文化のスタートだったわけです。

こうしてデルポイは、古代ギリシャの精神的な中心地へと変わっていきました。その裏には、「竜の死と神託の誕生」という神話がしっかり息づいていたんです。

つまりピュトンは、古代の自然信仰と新しい神々の秩序との「橋渡し」として描かれていたんですね。

|

|

|