死者の国を統べる静かな王──ギリシャ神話に登場するハデスのエピソードまとめ

古代ギリシャ神話に登場する冥界の王ハデスは、「死」というものを象徴する存在として、たしかに恐れられていました。

でも彼は、怒り狂うような怪物ではなく、むしろ静かに秩序を守る王として描かれているんです。

地上の人々からは名前を呼ぶのもはばかられるほど敬遠されていたけれど、実際のハデスはとても公平で、絶対にぶれない権威を持った存在でした。

ただ怖いだけじゃない、でも優しいだけでもない──恐れと敬意が入り混じる存在こそが、ハデスの本当の姿なんですね。

だからハデスの物語は、「恐れられる死の支配者」であると同時に、「静かに世界の秩序を守る神」でもあることを教えてくれる神話の集まりだといえるんです。

|

|

|

|

|

|

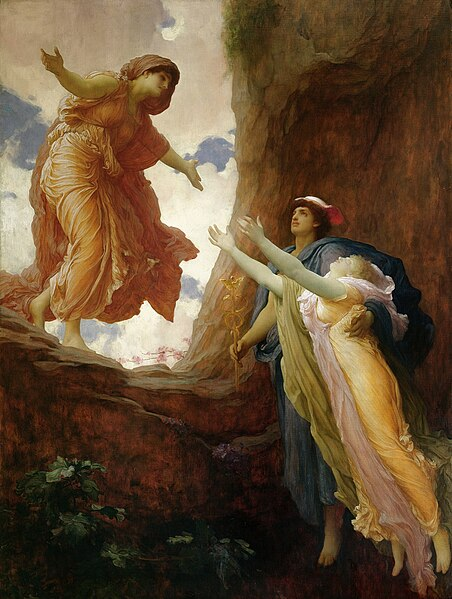

ペルセポネ誘拐神話──冥界の女王をめぐる悲しくも神聖な契約

ペルセポネの帰還

ハデスが妻として冥界に迎えたペルセポネが、地上に戻る様子を描いた作品。母・豊穣神デメテルの喜びに伴う、春の訪れを描いている。

─ 出典:フレデリック・レイトン作(1891年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ハデスにまつわる数々の神話のなかでも、とりわけ有名なのがペルセポネ誘拐のエピソード。

これはただの悲恋ではなく、「愛」「絶望」「自然の循環」──そういった古代人の世界観そのものをぎゅっと詰め込んだ物語なんです。

地上から奪われた娘

ある日、花畑で無邪気に花を摘んでいたペルセポネ。

そこへ突如として大地が裂け、黒い戦車に乗ったハデスが現れます。

彼は彼女を一目で気に入り、そのまま一瞬で冥界へと連れ去ってしまったのです。

突然娘を失った母デメテルは、嘆きと怒りで心を閉ざします。

地上に実りをもたらす女神である彼女が、その仕事を放棄してしまったせいで、作物は育たず、大地は荒れ、人々は飢えて苦しむことに──。

母の愛と絶望が、世界そのものを揺るがす事態になったんですね。

神々の仲裁と不完全な帰還

世界の混乱を見かねたゼウスは、ついに仲裁に乗り出します。

神々の調停のもと、ペルセポネを地上へ戻すことが決まったのですが……ここでひとつ問題が。

冥界にいた間にザクロの実を食べてしまっていたペルセポネ。

これが「冥界の食べ物を口にすると、完全には戻れない」というルールに引っかかってしまったんです。

最終的には、「一年のうち一部を冥界で、残りを地上で過ごす」という折衷的な契約が結ばれることになりました。

季節のめぐりと神話のかたち

こうしてペルセポネは春と夏に地上へ戻り、秋と冬は冥界で過ごすというサイクルが始まります。

この神話が、ギリシャでは四季の循環を説明するお話として受け継がれていったんです。

自然の移り変わりを、神々の物語に重ね合わせて語る──

そんな感性が、この神話にはたっぷりと詰まっています。

「死と再生のリズム」、「別れと再会のくり返し」、人間の心にそっと寄り添うようなテーマが、今も変わらず胸を打つ理由なんですね。

つまりペルセポネの物語は、冥界の王としてのハデスの存在が、自然の循環や人間の暮らしと深く結びついていたことを示しているのです。

|

|

|

オルフェウスとエウリュディケ──死者に慈悲をかけた冥界の裁き

エウリュディケの死を嘆くオルフェウス

冥界に降りたオルフェウスが「地上へ戻るまで、決して後ろを振り返ってはならない。」という条件を破った為、愛するエウリュディケが再び死の国に引き戻される刹那を描いたもの。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

オルフェウスとエウリュディケの物語は、ギリシャ神話の中でもとびきり切なくて、そしてどこか人間らしいお話です。

愛の強さと、どうしようもない人間の弱さ──その両方が、静かに胸に迫ってくるんですよね。

愛する者を追って冥界へ

竪琴の名手オルフェウスは、最愛の妻エウリュディケを突然亡くします。

蛇に噛まれて、若くして命を落としてしまった彼女。

深い悲しみに暮れたオルフェウスは、決意します。 冥界へ行こう。エウリュディケを連れ戻すために。

生きたまま死者の国へ足を踏み入れるなんて、本来なら不可能なこと。

でも彼の愛は、それを乗り越えてしまうほど強かったんです。

音楽が冥界の扉を開く

オルフェウスの竪琴の音色は、人間どころか自然も獣も心を動かす不思議な力を持っていました。

冥界の門番ケルベロスでさえ、彼の音楽に心をゆだねて静かに眠ってしまったほど。

ついにハデスとペルセポネのもとにたどり着いたオルフェウス。

彼の奏でる旋律と、心の底からあふれ出る愛の訴えに、冥界の支配者たちも胸を打たれます。

ふだんは冷酷とも言われるハデスが、このときばかりは異例の慈悲を見せたんです。 「連れて帰ってよい。ただし──条件がある」

あと一歩、届かなかった

その条件とは、「地上に出るまで、決して後ろを振り返ってはならない」というもの。

オルフェウスはその言いつけを守り、前を向いて歩き続けました。

でも──本当に彼女は後ろにいるのか?

あと少しで地上というところで、不安がピークに達した彼は……ついに振り返ってしまったのです。

その瞬間、エウリュディケの姿は霧のようにかき消え、彼女はふたたび冥界へ。

ハデスはたしかに慈悲を見せた。でも、オルフェウスの「ほんの一瞬の弱さ」が、すべてを失わせた──。

この神話は、ただの悲恋じゃありません。「人間であることの限界」まで、深く突きつけてくるお話なんです。

つまりオルフェウスの物語は、厳しい冥界の掟の中でも、ハデスが慈悲を見せる存在であったことを伝えているのです。

|

|

|

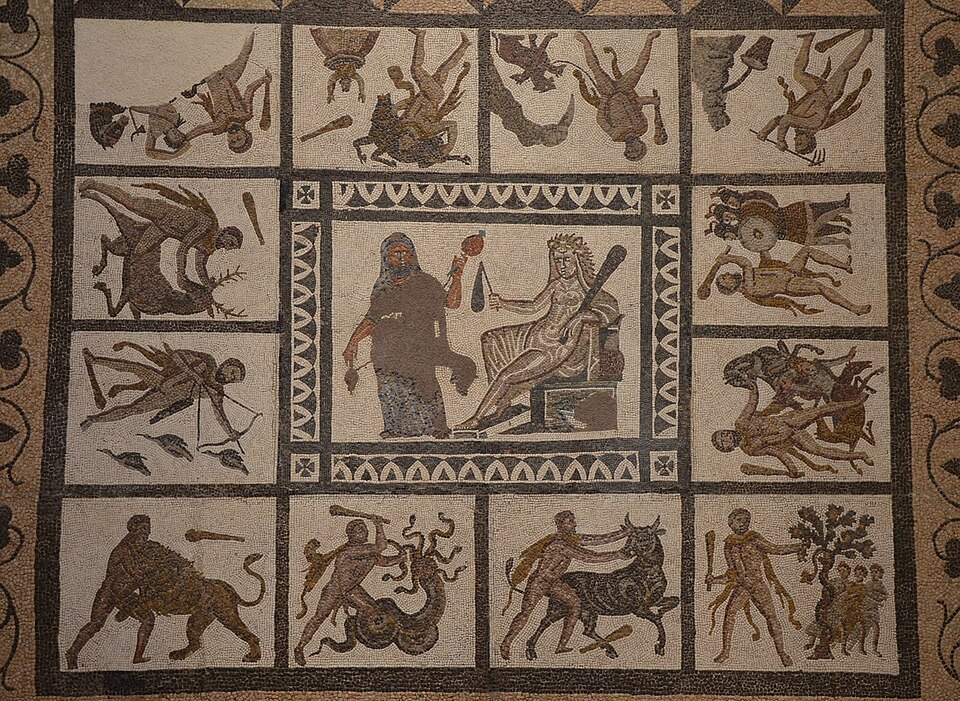

ヘラクレスとの対面──ハデスの領域に踏み込んだ英雄との静かな応対

ケルベロスを冥界から連れ出そうとするヘラクレス

─ 出典:ピーター・パウル・ルーベンス作(1636年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘラクレスといえば、ギリシャ神話を代表する大英雄。

その彼が冥界──つまり「死者の国」に挑んだ冒険は、数ある物語の中でもひときわドラマチックなんです。

最後の功業は冥界越え

ヘラクレスに課せられた十二の功業。その最終試練はなんと、冥界から三つ首の番犬ケルベロスを連れ出すというもの。

ケルベロスは、誰一人として通さない冥界の番人。言ってしまえば「絶対に不可能」な試練でした。

でも、ヘラクレスは怯みません。 人間の身でありながら、神々の領域に足を踏み入れるという前代未聞の挑戦に、真正面からぶつかっていったんです。

怒らない冥界の王

普通なら、地上の者が冥界に侵入するなんて即アウト。

ハデスが怒り狂って追い返してもおかしくない場面です。

ところがハデスは、怒るどころか冷静そのもの。

ヘラクレスの真剣さを受け止め、きちんと話を聞いたうえで、ある条件を出します。

「武器を使わず、自分の力だけでケルベロスを捕らえること」

この条件を守るなら、連れ出しを認めよう──と、静かに告げたのです。

そこには、力に頼るのではなく、筋を通して判断する王としての姿がありました。

静けさの中にある威厳

このエピソードで際立っているのは、ハデスの恐ろしくも理知的な一面です。

感情に流されず、冷静に物事を見極め、必要以上に支配しようとはしない。

冥界という恐怖の象徴に君臨しながら、無意味な暴力に走らない静かな威厳。

それこそが、ハデスという神の本質だったんですね。

つまりヘラクレスとの対面は、ハデスが恐怖よりも静かな威厳を重んじる神であることを示していたのです。

|

|

|