ヘパイストスの能力「炎を操る」力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話の中でヘパイストスって、ちょっと異色の存在だったんです。

彼は炎を自在に操って、神々のための武器や装飾品を次々と作り出す鍛冶の神。その技術は人間にも受け継がれて、知恵やモノづくりの力として広がっていきました。

でもね、見た目や境遇にはあまり恵まれなかったんです。足が不自由だったり、神々の中で浮いた存在になっていたりして、時には笑いものにされることも。それでも、彼が生み出すものはどれも誰にも真似できないレベルの傑作ばかりだったんですよ。

つまりヘパイストスの物語は、「炎と創造の力が、神々と人間をつなぐ架け橋になる」っていうことを教えてくれる神話なんです。

|

|

|

|

|

|

鍛冶の神ヘパイストス──炎と鉄を支配する存在

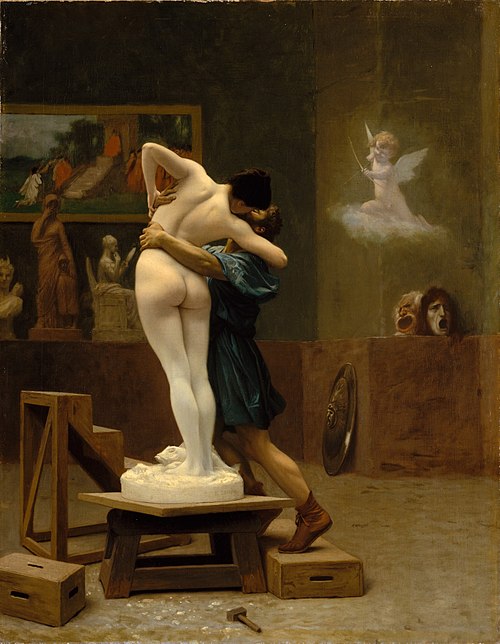

鍛冶場のヘパイストス(火と鍛冶の神)

ヘパイストスが工房で仕事をする場面を描く油彩で、燃え盛る炉を通して「火」を操る神性を端的に示す。

出典:Photo by Pompeo Batoni / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話に登場するヘパイストスは、ローマ神話ではウルカヌスとも呼ばれる炎と鍛冶の神です。神々の中でもめずらしく「職人」としての役割を担っていて、ゼウスとヘラの子とされているんですよ。

彼は、灼熱の炎を思い通りに操りながら、鉄や青銅といった硬い素材を巧みに加工して、神々の武器や装飾品をどんどん作り出していきました。まさに、火と金属の魔術師といえる存在です。

不遇の出自

伝承では、ヘパイストスは生まれたときから足が不自由で、そのことを理由に母ヘラから嫌われ、オリュンポスから突き落とされたとされています。ひどい話ですよね。でも彼は、そこで終わらなかった。

絶望や孤独を乗り越えて、自分の心を炎と鉄に託し、ひとり職人としての道を極めていったんです。どんなに不利な状況でも、努力と工夫で自分の価値を証明していった──そんな彼の姿に、なんだか人間くささと強さを感じます。

「不完全だからこそ、創造の光はより強く輝く」──彼の物語は、そんなメッセージを静かに語ってくれている気がします。

火山と鍛冶の関係

古代の人たちは、火山の噴火や地鳴りを、ヘパイストスの働きと結びつけて考えていました。ゴゴゴッと響く地の音、赤く流れ出す溶岩──それは、神が地下で炉を燃やし、武具を鍛えている証しなんだと。

だからこそ、彼は火山の神としても信じられていて、とくに火山が多い地中海沿岸の地域では、噴火そのものが神の仕事とされていたんです。自然をどうにか理解しようとした古代人の感性が、こういうところににじみ出ていますよね。

職人の神としての尊敬

ヘパイストスのすごさは、武器を作ることだけじゃありません。彼は技術や工芸の守護神として、建築の設計から装飾品の細工、日常の道具にいたるまで、さまざまなものを手がけていました。

戦って勝つ神ではなく、作って支える神。それが彼の本質なんです。火や鉄といった過酷な素材を扱いながらも、そこに美しさや役立つかたちを生み出していく。その姿はまさに、古代の職人たちの理想だったのでしょうね。

つまりヘパイストスは、逆境を力に変え、炎と鉄を操って神々や人々に恵みを与える神だったのです。

|

|

|

炎を操る力──神々の武具や奇跡を生み出す能力

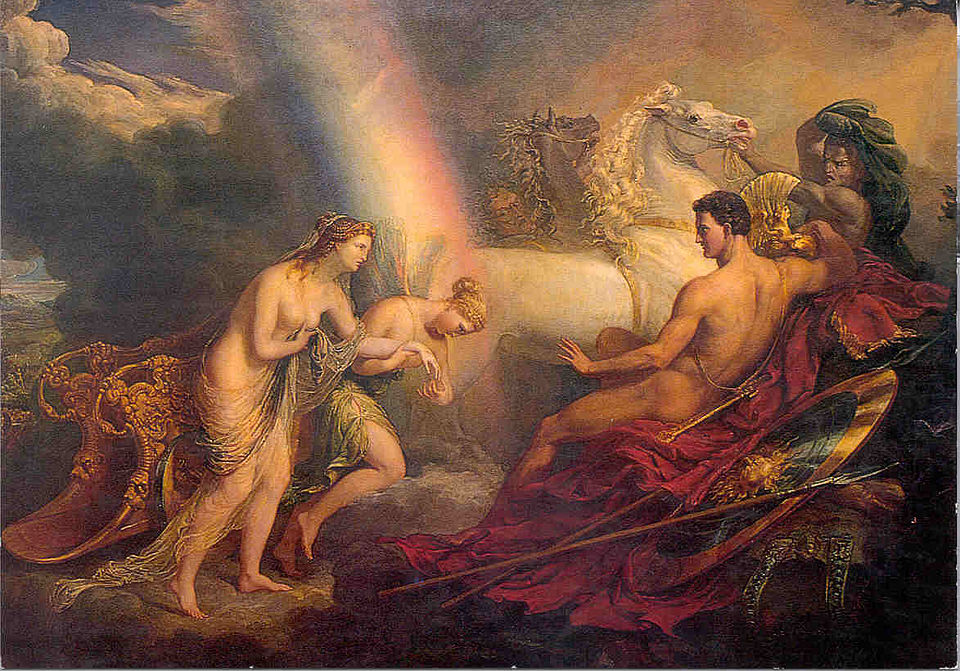

ゼウスの雷霆を鍛えるヘパイストス

─ 出典:Wikimedia Commons パブリックドメインより ─

ヘパイストスの真骨頂は、なんといっても炎を自在に操って、神々のために数々の武具や奇跡のような創造物を生み出す技術力にありました。

彼の工房には、いつも激しい炎が燃え続けていて、鉄を打つ音が絶えず響いていたといいます。そして一緒に働いていたのが、一つ目の巨人たち──キュクロプスたち。彼らと共に、神話に名を残すような壮大な作品が次々と形になっていったんですね。

ゼウスの雷霆

ヘパイストスの代表作のひとつが、ゼウスに授けられた雷霆(かみなり)。稲妻の閃光と轟く雷鳴をもたらす、まさに神々の王にふさわしい武器です。その力は天と地を震わせるほどで、ゼウスが神々の頂点に立つための象徴でもありました。

雷が鳴り響く夜、古代の人々はきっと思ったでしょうね。「ああ、今も天でゼウスがその雷を振るっているんだ」と。

アキレウスの武具

叙事詩『イリアス』では、英雄アキレウスのためにヘパイストスが新たな武具を鍛える場面が描かれています。母のテティスに頼まれて作ったその武具は、ただ強いだけじゃなく、見た目もまるで美術品のような輝きを放っていたんです。

特に盾には、宇宙の姿や人間たちの営みが精緻に刻まれていたといわれていて、それはもう「防具」というより世界を描いた物語のキャンバス。 ヘパイストスの仕事は、武器という枠を超えた「語る芸術」だったんですね。

黄金のしもべたち

さらに驚くのが、黄金でできた自動人形を作っていたという逸話。彼らは自ら動いて、主人に仕え、命令に応じて働いたそうです。今でいうロボットのような存在ですね。

これもまた、炎と技術を極めたからこそ生まれた奇跡。その発想は、まるで未来を先取りしていたかのようです。

こうした逸話の数々を見ていると、ヘパイストスって単なる「鍛冶屋の神」ではなく、技術革新のシンボルとして描かれていたんだなって、あらためて感じさせられます。

つまりヘパイストスの炎は、神々の力を支える数々の武具や奇跡を生み出す源だったのです。

|

|

|

オリュンポスと人間界に残した創造──名高き発明と伝説

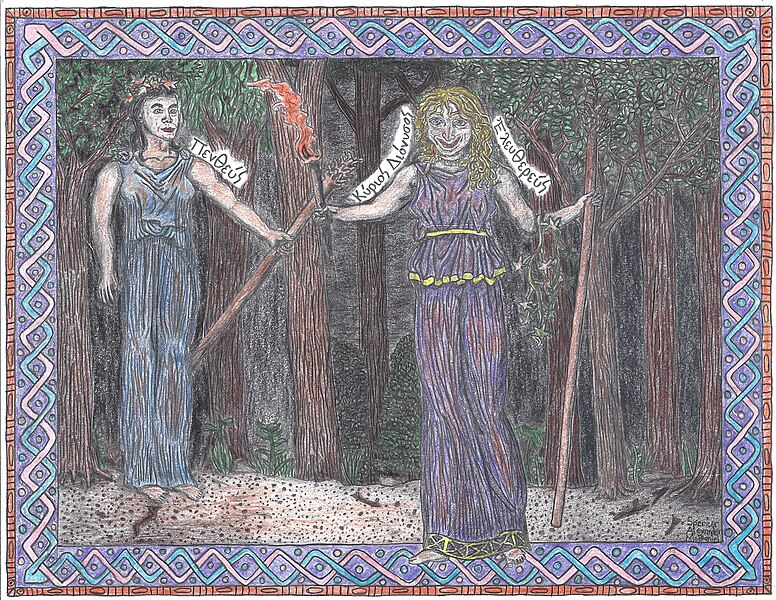

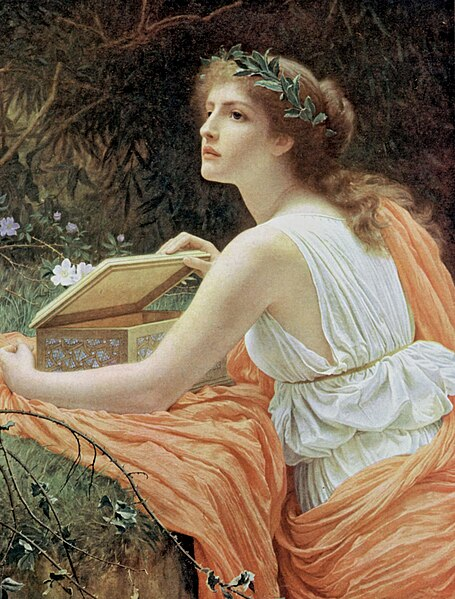

パンドラが箱を開ける場面

「パンドラの箱」伝説で有名なパンドラは、ヘパイストスがゼウスの命で創った「人類最初の女性」とされる。

出典: Photo by Charles Edward Perugini (1839–1918) / Wikimedia Commons Public domain

ヘパイストスの創造の力は、単なる武具や装飾品にとどまりませんでした。神々の暮らしを支える道具から、壮麗な建物、人間社会に伝わる技術まで……彼が作り出したものは、ただの「物」じゃなくて、神々や人間の生活そのものを変えてしまう力を持っていたんです。

オリュンポスの宮殿

ヘパイストスは、オリュンポス山の頂にそびえる神々の宮殿を築き上げました。柱も、壁の彫刻も、装飾のひとつひとつに彼の技が光っていたといわれています。

まさに「神々の家」にふさわしい威厳と美しさ。人間でたとえるなら、王様のために城を建てる大工や石工の棟梁みたいな存在ですね。神々の威光を建築というかたちで見せたのが、彼の仕事だったんです。

パンドラの創造

彼はまた、世界の運命を左右する存在──パンドラを作ったことでも知られています。これは、ゼウスが人間に対して放った罰の一環でした。美しくて魅力的な女性として作られた彼女は、同時に「災いをもたらす者」としてこの世に現れることになるんですね。

でもそれと同時に、彼女は神話上初めての女性として、人間の世界に「女性」という存在を送り込む役割も担っていました。つまりヘパイストスの手による創造が、世界のバランスそのものを大きく揺るがしたというわけです。

人間への贈り物

人間に火を与えたのはプロメテウスでしたが(プロメテウスの火盗み)、その火をどう活かすか──道具を作ったり、家を建てたり、芸術を生み出したりする技術こそが、ヘパイストスの領分でした。

火と鉄を操る技術は、人間の生活に欠かせない文明の土台となっていきます。だから彼は今でも、単なる神話の登場人物ではなく、人間に「創る力」を授けた神として語り継がれているんですね。

つまりヘパイストスは、神々と人間の世界に創造の力を刻み、文明を支えた神だったのです。

|

|

|