神に命じられた試練を越えて──「ヘラクレスの12の功業」とは何か?

ヘラクレスの物語といえば、やっぱり外せないのが「12の功業」ですよね。

ただの怪力ヒーロー伝説かと思いきや──じつはこの試練、単なる冒険じゃなかったんです。

それは自らの罪を償うため、そして神々に認められる存在になるために歩んだ、深く重たい道のりだったんですね。

冥界に足を踏み入れたり、怪物と死闘を繰り広げたりと、どの功業もとんでもない無理ゲー。

でもそれぞれが単なる武勇伝ではなく、人間が向き合う苦しみや、文明が乗り越えてきた壁を象徴しているとも言われています。

つまり「ヘラクレスの12の功業」は、神に課された過酷な試練を乗り越えながら、罪を背負った者が贖いを果たし、真の英雄へと生まれ変わっていく──そんな普遍的な物語だったというわけです。

|

|

|

|

|

|

なぜ12の功業を課せられたのか?──ヘラクレスの贖罪の始まり

ヘラクレスの狂気と十二功業の幕開け

ヘラの嫉妬で狂気に陥ったヘラクレスが家族を殺め、デルポイの神託に従って贖罪の旅へ向かう「十二の功業」前日譚を描いている。

出典:Photo by Carole Raddato / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 / title『Mosaic_panel_depicting_the_madness_of_Heracles_(Hercules_furens),_from_the_Villa_Torre_de_Palma_near_Monforte,_3rd-4th_century_AD,_National_Archaeology_Museum_of_Lisbon,_Portugal』より

ヘラクレスは、神々の王ゼウスを父に持ち、人間の女性を母として生まれた半神半人の存在でした。

力強くて勇敢、まさに最強の男。でもその人生は、決して順風満帆ではなかったんです。

ヘラの嫉妬と悲劇

ゼウスの正妻であるヘラは、夫の浮気によって生まれたヘラクレスのことが大嫌い。

ことあるごとに彼を苦しめ、ついには狂気を吹き込むという強硬手段に。

その結果、ヘラクレスはなんと自らの妻子を手にかけてしまうという、取り返しのつかない悲劇を引き起こしてしまうんです。

デルポイの神託

自分のしたことに苦しんだヘラクレスは、救いを求めてデルポイの神託へ。

神のお告げは、「ミュケナイ王エウリュステウスに仕えて試練をこなせ」とのこと。

これが、のちに12の功業として知られることになる試練のはじまり。

彼は罪を背負いながら、その贖いのために長い長い苦難の道を歩むことになるんですね。

功業の数

もともとは10の課題が与えられていました。

ところがそのうちのいくつかが「ちゃんと自力じゃない」として無効扱いされてしまい、最終的には12の功業に。

試練の数が勝手に増えていくあたりも、なんとも不条理……でもそれもまた、運命を受け入れる英雄の宿命だったのかもしれません。

「12の功業」は、ただの冒険じゃありません。ヘラクレスが罪を背負いながら、真の英雄へと生まれ変わるための試練の旅だったんですね。

つまり12の功業は、英雄が罪を償いながら再生を遂げるために課された神聖な試練だったのです。

|

|

|

英雄譚の核心──代表的な功業とその象徴的意味

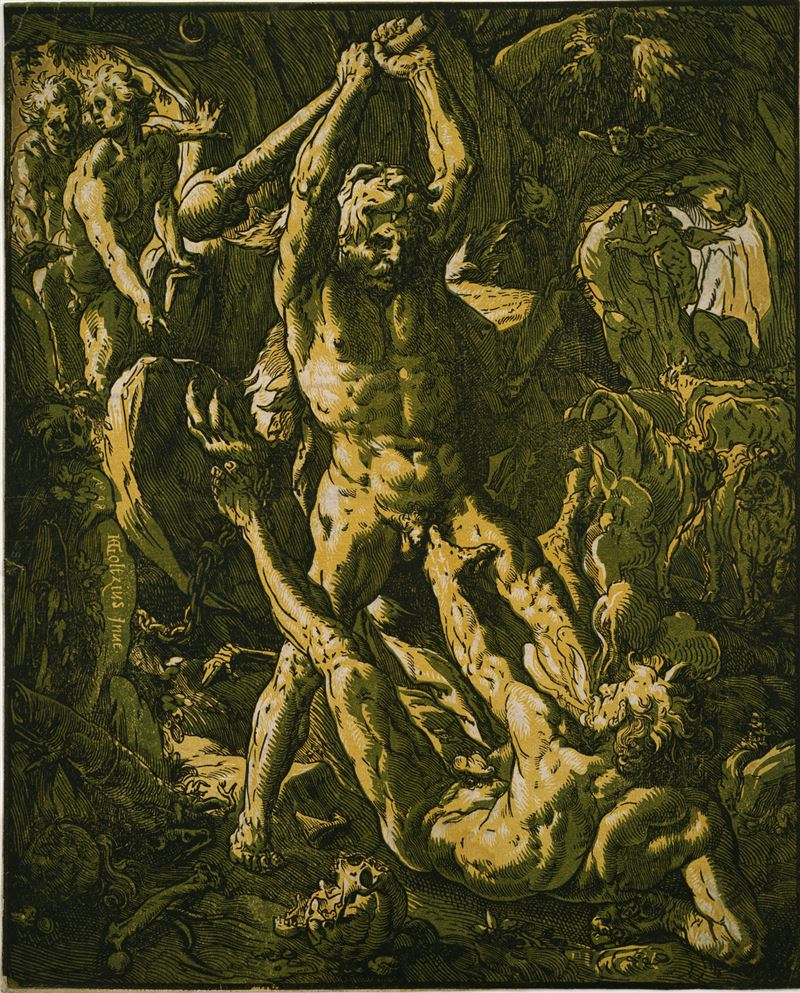

Hercules and Cerberus/1636年 ピーター・パウル・ルーベンス作

ヘラクレスが冥界の番犬ケルベロスを捕らえる様子を描いた作品。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

「12の功業」は、ただの冒険の羅列じゃありません。

それぞれの試練には、自然と文明、秩序と混沌、人間の限界と可能性がギュッと詰まっていて、まさに神話という名の“人間ドラマ”そのものだったんです。

ネメアの獅子退治

ネメアの獅子は、どんな武器も通じない鋼のような皮膚を持つ怪物。

ヘラクレスは、ついに素手で締め上げて討伐し、その皮をはいで自分の鎧として身につけます。

このエピソードは、単なるモンスターバトルじゃありません。 人が自然という脅威に立ち向かい、それを自らの力と知恵で乗り越えるという象徴的な物語なんですね。

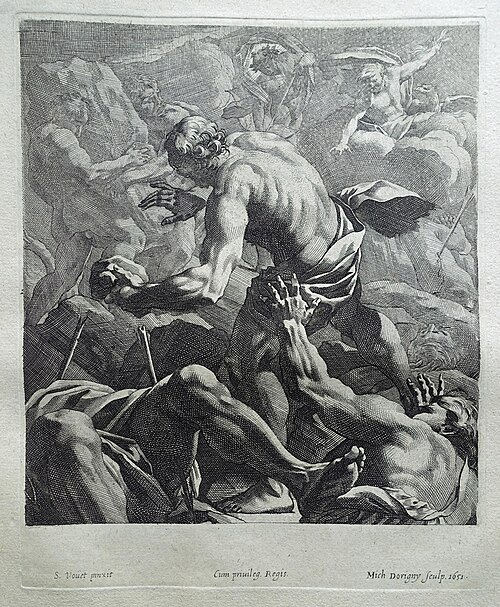

ヒュドラとの戦い

続いて登場するのが、あのレルネーのヒュドラ。

首を切れば切るほど再生して増えるという、とんでもない再生能力の持ち主。

ヘラクレスは甥のイオラオスと協力し、切った首の根元を焼きごてで封じるという頭脳プレーでようやく勝利します。

この功業は、「問題が一つ片づいても、次から次へとやってくる」現実へのメッセージのよう。 知恵と協力こそが、複雑な課題を乗り越える鍵なんですね。

冥界への旅とケルベロス捕獲

そして最後の試練では、なんと冥界へ足を踏み入れます。

地獄の番犬ケルベロスを捕らえて地上へ連れ戻すという、まさに死の国への遠征。

これは、生者が死者の領域に挑み、無事に帰還するという究極の試練。

単なる怪力の証明じゃなく、人間の限界を超えて神に近づいた存在であることを強く印象づけるエピソードです。

つまり、ヘラクレスの功業はすべて、 人間が直面する現実や苦しみ、そして乗り越えるためのヒントを神話のかたちで描き出したものだったんですね。

つまりそれぞれの功業は、自然や死の象徴を乗り越える人間の可能性を物語っているのです。

|

|

|

「12の功業」が後世に与えた影響──芸術・思想・英雄観の変遷

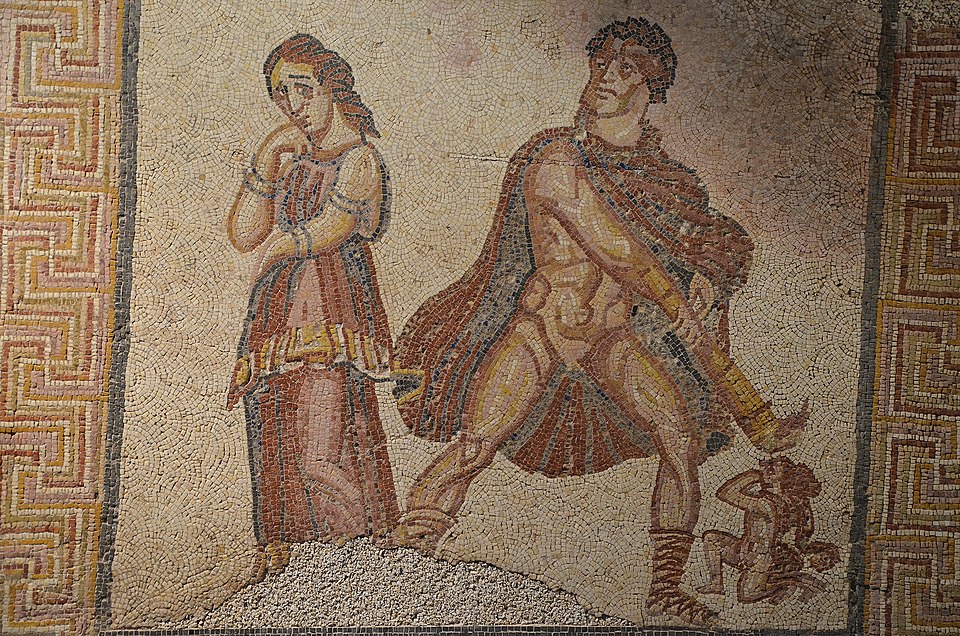

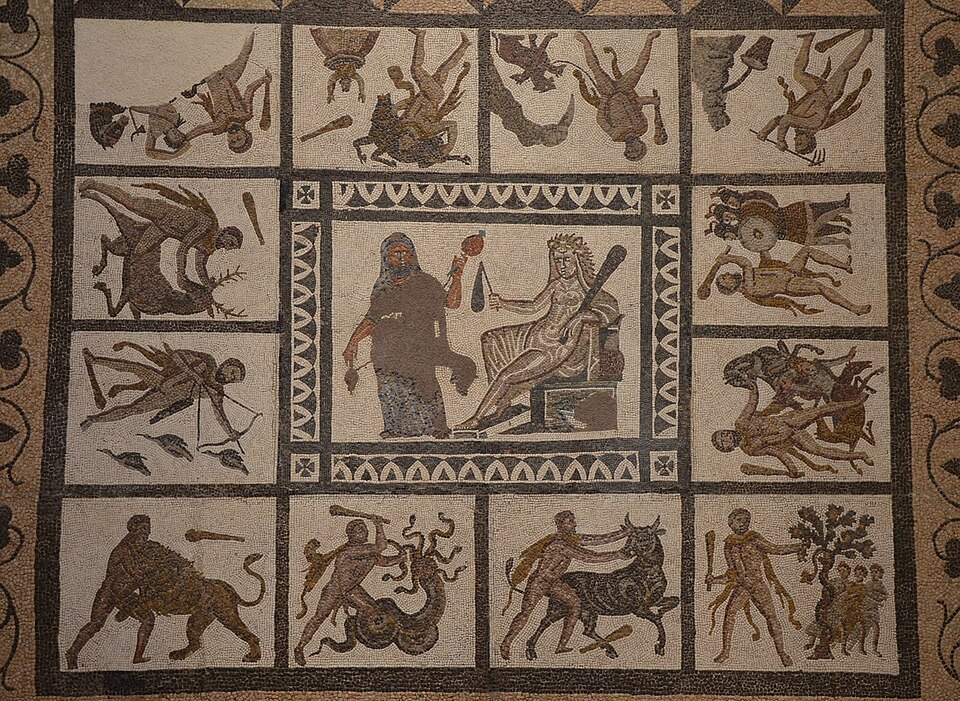

ヘラクレスの十二の功業を描いたローマ時代のモザイク

各場面が一堂に描かれた古代モザイクで、英雄の試練を連ねた冒険譚を視覚化。

出典:Photo by Sgiralt / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Hercules-lliria』より

ヘラクレスの「12の功業」は、古代ギリシャ神話の枠を越えて、長い時代にわたって人々の心を動かし続けてきました。

その物語は、いつの時代でも「苦難を越える英雄」の理想像として、芸術にも思想にも、そして人々の生き方にも深く染み込んでいるんです。

芸術における題材

古代ギリシャの壺絵や神殿の浮彫には、早くから「功業」の場面が描かれ、やがて時代が下るにつれてルネサンス絵画や彫刻、演劇、オペラのモチーフとしても大人気に。

とくにネメアの獅子を倒すシーンや、冥界からケルベロスを連れ帰るエピソードは、芸術家たちの創作魂をガンガン刺激した題材だったんですね。

思想的影響

哲学の世界でも、ヘラクレスは単なる筋肉マッチョじゃありませんでした。

その試練の数々は魂の修行や徳の実践を象徴するものとされ、倫理や生き方の手本として語られるようになります。

とくにストア派の哲学者たちは、「痛みや苦しみから逃げずに、それを受け入れて乗り越える姿」に大きな価値を見出しました。 心の強さのお手本として、ヘラクレスの姿がそこにあったんですね。

英雄像の変遷

時代が進むにつれて、ヘラクレスはただの怪力ヒーローではなくなっていきます。

もっと人間味のある英雄──苦しみを知り、それを背負い、それでも前に進む存在へと変化していったんです。

苦しみを受け入れ、それを乗り越える姿こそが真の英雄。

そうした価値観の変化が、ヘラクレスの物語に深みを与え続けてきたんですね。

だからこそ、彼の「12の功業」は時代を超えて語り継がれ、 どんな逆境でも立ち向かう勇気の象徴として、今も人々の心に生き続けているんです。

つまり12の功業は、芸術や思想において「試練を通じて成長する英雄像」を形づくったのです。

|

|

|