ギリシャ神話は宗教なのか?信仰と神話の違いを解説

ギリシャ神話って、「神話」っていう名前のわりに、実はしっかり宗教としての顔も持ってるんです。 ゼウスやアテナといった神々には本物の神殿が建てられて、人々は祈ったり、供物を捧げたり──それはもう、日常の中で当たり前の信仰でした。

でも一方で、神々のエピソードは物語として語られる側面もあって、

たとえば詩や演劇の題材として楽しまれたり、子どもに語り聞かせたりすることもあったんです。

だからギリシャ神話って、現代の「宗教」とはちょっと感覚が違うんですよね。

単なる信仰の対象でもなく、かといって完全なフィクションでもない。

信仰と物語、その両方が重なり合ってできあがった、ちょっと不思議で独自の世界──

それが、ギリシャ神話の一番の魅力なのかもしれません。

|

|

|

|

|

|

神話と宗教の定義の違い

まずは神話と宗教って何が違うの?というところを、ちょっと整理してみましょう。

ざっくり言えば、こんな感じです。

- 神話──神さまや世界の始まり、人と自然との関わりを「物語」として伝えるもの

- 宗教──神々を信じて、祈ったり祭りをしたりする「行動」のこと

つまり、神話は語るもので、宗教は実践するもの──そんなイメージなんです。

神話は説明の物語

昔の人たちは、雷が鳴ったり、地震が起きたり、季節が変わったりする理由を、

神々のドラマとして語ってきました。

「どうして冬が来るの?」「どうして空に星があるの?」

そんな素朴な疑問への答えが、神話のかたちをとって語られていたんですね。

神話は、世界をわかりたくて生まれた「説明の物語」。

それを知ることで、人々は不安な世界を少しでも安心して受け入れられたんです。

宗教は祈りと儀式

一方で宗教は、神さまに祈ったり、供物を捧げたりといった行動が中心です。

そこには「この祈りが届きますように」「今年も無事に暮らせますように」っていう願いが込められている。

神話が心に語りかけてくるものだとしたら、宗教は生きる力を求めて動く実践なんです。

毎日の生活とがっちり結びついていたんですね。

重なり合う領域

とはいえ、神話と宗教がまったく別モノかというと、そうでもありません。

神さまの物語(神話)があるからこそ、「この神さまに祈る意味」が生まれるし、

人々が祈り続けたからこそ、その物語が大切に語り継がれてきたわけです。

ギリシャ神話って、物語と信仰がぎゅっと結びついた「特別な文化」だったんですよ。

だからこそ、今もこうして語り続けられているんですね。

|

|

|

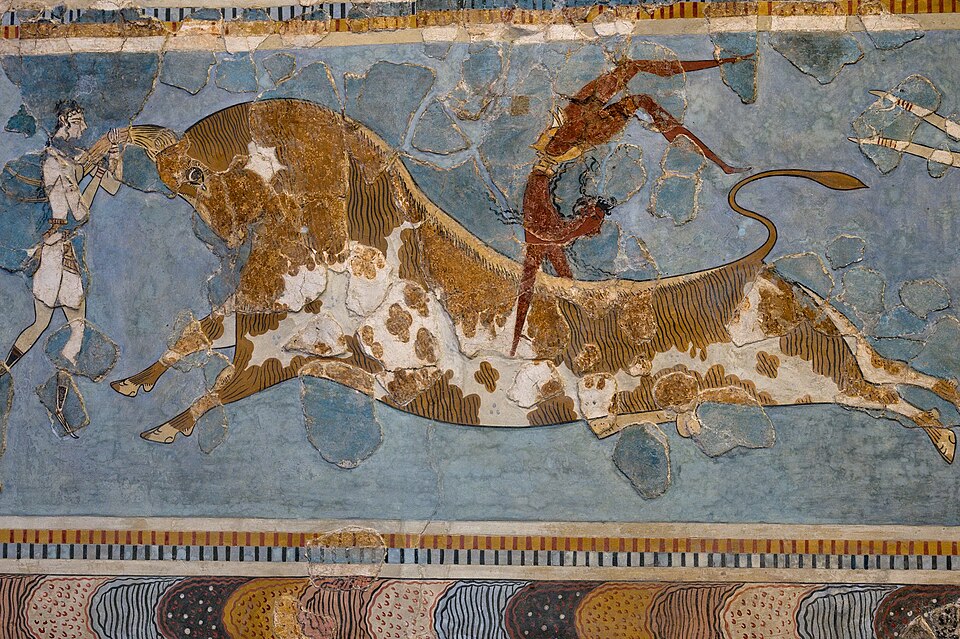

古代ギリシャにおける神々の崇拝

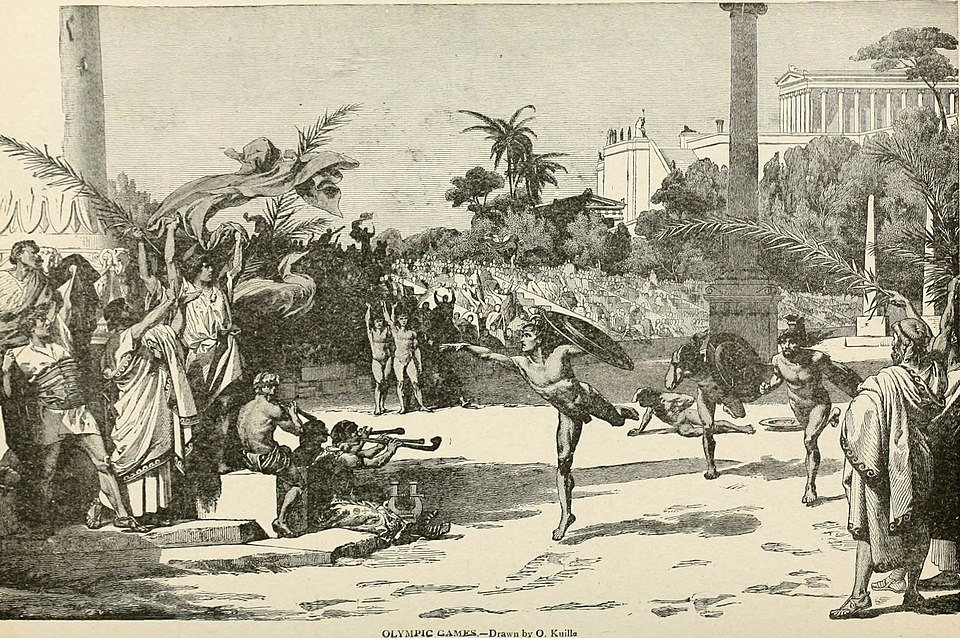

古代オリンピック(オリンピア祭)の挿絵

競技場や体操施設を描いた1915年刊の挿絵。都市の祭礼として営まれたオリンピア祭(古代オリンピック)は、ギリシャ神話と神々への奉納を軸にした宗教的行事で、運動競技は聖域での儀礼と一体だったことを示す。

出典:O. Kuille(作者) / Internet Archive Book Images(提供) / Wikimedia Commons No known copyright restrictions

それじゃあ、古代ギリシャの人たちは実際にどんなふうに神々を信仰していたのか、ちょっとのぞいてみましょう。

当時の人々にとって、神さまたちはただの物語の登場人物じゃなくて、日常にリアルに関わってくる存在だったんです。

神殿と祭祀

ギリシャの各都市には、それぞれの守護神を祀った神殿が建てられていました。

たとえばアテネには、女神アテナを祀るパルテノン神殿がそびえていて、都市そのものが信仰の象徴だったんです。

そこは単なる建物じゃなくて、「ここに神さまが宿っている」と信じられていた神聖な空間だったんですね。

祭りと共同体

神さまとのつながりを深めるために、人々は祭りを開いていました。

でもそれは、いわゆる娯楽イベントとはちょっと違っていて、感謝や敬意を示す神聖な行為だったんです。

たとえばオリンピア祭(古代オリンピック)。これはゼウスに捧げる大きな競技大会で、力と美を競い合う姿そのものが神への奉納だったんですね。

観客もただ楽しむだけじゃなくて、「この瞬間、神さまと一緒にいるんだ」って感覚で参加していたんです。

つまり、祭りは信仰と共同体を結ぶ大切な場だったんですよ。

日常の祈り

でも、神さまへの祈りは何も大祭だけじゃありません。

むしろ、もっと日常的で、もっと身近なところにあったんです。

- 船に乗る前には、海の神ポセイドンに「どうか嵐が来ませんように」と祈る。

- 種まきや収穫のときには、農業の女神デメテルに「今年も豊作でありますように」と願いをかける。

こんなふうに、暮らしのすぐそばに神さまがいるって感覚だったんですね。

だから当時の人々にとって、日常と信仰は切っても切れないもの。

祈ることは、生きることそのものであり、神々はいつもすぐそばで見守っていてくれる存在だったんです。

|

|

|

現代から見たギリシャ神話の位置づけ

Narcissus by Caravaggio/1597-1599

自分の姿に恋をするナルキッソスを描いた作品。自己愛と哀愁が感じられる。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

今の私たちにとって、ギリシャ神話はもう信仰の対象というより、「文化や文学の遺産」としての顔のほうがずっと強いんですよね。

でもだからこそ、いろんな角度から楽しめたり、深く学べたりするわけです。

学問としての神話

ギリシャ神話は今や古典文学や歴史研究のど真ん中にある存在。

物語として面白いだけじゃなくて、「古代の人たちはどう考えてたの? どう生きてたの?」というヒントが、そこかしこに詰まっているんです。

特にホメロスの叙事詩『イリアス』や『オデュッセイア』に描かれた英雄たちの姿は、

後のヨーロッパ文学や哲学にとてつもなく大きな影響を与えました。

ようするに、ギリシャ神話を学ぶことは、西洋文化そのもののルーツを探ることでもあるんですね。

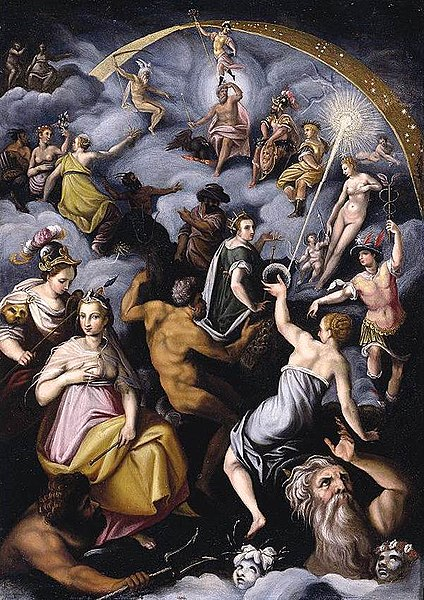

芸術や物語の源泉

ルネサンス以降のヨーロッパでは、芸術家たちがギリシャ神話に夢中になります。

絵画、彫刻、音楽、演劇、詩、小説──そのどれもが、神話の神々や英雄たちからインスピレーションを受けてきました。

プロメテウスの「火を与える犠牲の物語」や、ナルキッソスの「自分に酔いすぎて破滅する話」なんかは、

今の私たちにも通じるテーマとして、時代を超えて語り継がれてるんです。

こうして神話は、表現の源として生き続けているんですよ。

宗教とは違う役割

現代の私たちにとって、ギリシャ神話はもはや「神さまに祈るためのもの」ではありません。

それよりも、人間ってなんだろう? 社会ってどうあるべき?といったことを考えるための「文化的な物語」になっているんです。

神話を読むって、実は「昔の物語を知ること」じゃなくて、今の自分や社会を見つめ直すことでもあるんですね。

神話は宗教の枠を超えて、人類みんなの「知恵の物語」として生き続けている──

そう思えば、ギリシャ神話はもっと身近に感じられるし、学ぶ楽しさもぐっと広がりますよ!

|

|

|