時を刻む神の象徴──土星に宿るギリシャ神話の伝説とは

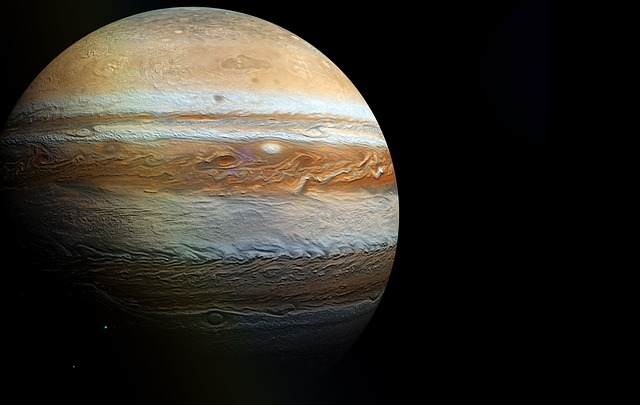

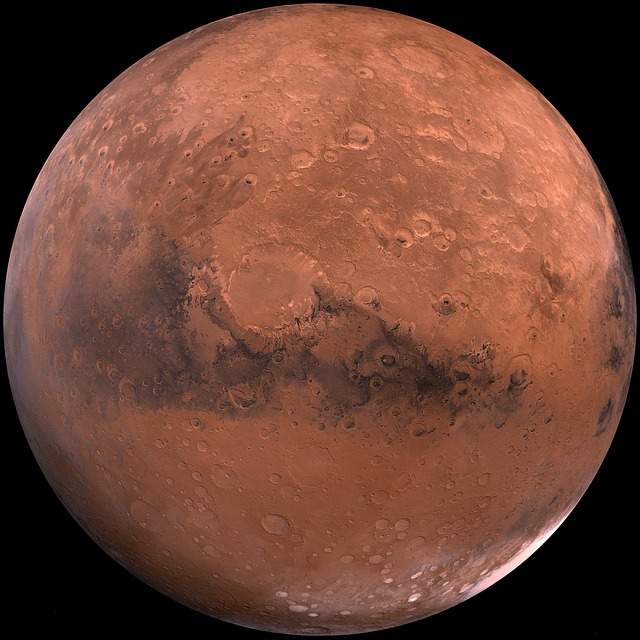

─土星─

ゆっくりと夜空をめぐる土星。その落ち着いた動きに、古代の人たちはどこか「時の流れ」みたいなものを感じ取っていたんです。そしてそこに重ねられたのが、クロノスという神さま。

大地の恵みや収穫をつかさどる一方で、時そのものを司る存在ともされていました。しかも、ゼウスのお父さんとしても有名ですよね。

クロノスには豊穣の神というやさしい一面がありつつ、同時に「時間を刻む厳しさ」も背負っていたんです。

そして彼は、息子ゼウスに王の座を奪われるという運命にある。

でもその出来事もまた、時の循環を象徴する大切なエピソードだったんですね。

だから土星は、ただの星じゃありません。 時間の流れと、それにともなう終わりと始まりを象徴する星として、今も語り継がれているんです。

ゆっくりと夜空を進むその光には、私たちに「時の意味」を問いかけるような、そんな静かな力が宿っているのかもしれません。

|

|

|

|

|

|

クロノスの神話──子を呑み込んだ時の支配者

我が子を食らうクロノス

クロノス(ローマ名サトゥルヌス)が子を飲み込む暴挙は、のちにレアがゼウスを匿い、成長したゼウスが父に反旗を翻す引き金となった。

出典:Photo by Peter Paul Rubens / Wikimedia Commons Public domain

クロノスは、ギリシャ神話に登場するティターン神族のひとり。天空神ウラノスと大地の女神ガイアのあいだに生まれた子で、やがて父を倒して世界の支配者となった存在です。

でも、その後に語られる彼の物語は、ちょっとゾッとするような内容でした。

自分の子どもに滅ぼされるという予言を恐れたクロノスは、なんと、生まれてくる子を次々と呑み込んでしまったんです。

世界を治める王でありながら、いつも不安に追われていたクロノス。その姿は、まるで「時そのものの残酷さ」を体現しているかのようでした。

恐怖の象徴

クロノスが子どもを呑み込む場面は、昔から「時間が命を奪っていく」イメージと重ねられてきました。

どんな存在でも、時の流れからは逃れられない──そんな避けがたい運命を象徴していたんです。

この神話は、ただの怖い話じゃなくて、「時間」という得体の知れないものを理解しようとした、古代人の知恵のかたまりでもあったんですね。

ゼウスの誕生

でも、末っ子のゼウスだけは助かります。母のレアが機転を利かせて、布に包んだ石をクロノスに飲ませて、ゼウスはひそかに育てられることになったんです。

成長したゼウスは、ついに父クロノスに挑みます。そして、呑み込まれていた兄弟たちを助け出し、新しい時代を切り開いていったんですね。

恐ろしくも尊い存在

クロノスは、たしかに恐ろしい父として描かれます。でもそれと同時に、時間や運命の象徴として、とても大きな意味を持った存在でもあるんです。

彼の物語には、破壊と再生、恐怖と秩序といった、相反するものがぎゅっと詰め込まれていました。

だからこそ、この神話はただの残酷な話で終わらず、どこか尊さすら感じさせてくれる。今もなお、多くの人の心に残っているんですね。

つまりクロノスは、時間の支配者として恐れられながらも、人々に運命の必然性を教える存在だったのです。

|

|

|

ギリシャからローマへ──クロノスとサトゥルヌスの習合

古代ローマの祝祭「サトゥルナリア祭」の一場面

サトゥルヌス=クロノスは時代の循環や秩序の一時的逆転を象徴する存在。故にサトゥルナリア祭は逆転と自由、混沌が一時的に許される特異な祭日とされた。

出典:Lawrence Alma-Tadema (artist) / Wikimedia Commons Public domain

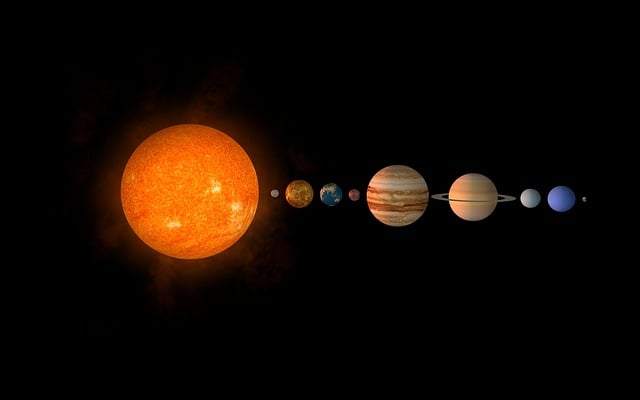

ギリシャ神話のクロノスは、ローマへ伝わるとサトゥルヌスという神さまと結びついていきました。

サトゥルヌスはもともと農耕や豊穣の神だったんですが、同時に時間もつかさどる存在とされていたんです。

このふたつの神が重なったことで、土星には「豊かさ」と「時の流れ」──二つの顔が宿るようになりました。

夜空に浮かぶ土星の光は、ただ美しいだけじゃなく、人生の営みや宇宙の秩序まで映し出す神話の鏡のように感じられていたんですね。

サトゥルヌス祭

ローマでは冬至のころにサートゥルナリアというお祭りが開かれていました。

この祭りでは主と奴隷の立場が逆になったり、みんなが贈り物を交換したりして、ふだんのルールが一時的にひっくり返されたんです。

それは、クロノスが治めていたという「黄金時代」をもう一度体験するような時間。 時間の決まりごとを一度解き放つことで、神話の世界にふれる感覚を味わっていたんですね。

神々の世代交代の記憶

クロノスとサトゥルヌスの習合には、時代の移り変わりや神々の世代交代といったテーマも込められています。

新しい時代がやってくる前には、かならず古い秩序が終わりを迎える──そんな思想がこの神話には隠されていたんです。

だからこの二柱の神は、「去っていくもの」と「生まれゆくもの」の境目に立つ存在として、長く語り継がれてきたんですね。

農耕と時間の結びつき

農業って、季節の移り変わりと切っても切れない関係がありますよね。

種をまいて、育てて、収穫する。こうした一連の流れは、まさに時間そのものなんです。

だからこそ、サトゥルヌスが農耕神であり時間の神でもあるというのは、すごく自然なこと。

豊かさと時の流れが結びついたことで、人々は「生きるリズム」そのものに、どこか神聖なものを感じていたんです。

つまりクロノスとサトゥルヌスの習合によって、土星は「時間」と「豊穣」という二重の意味を持つ星となったのです。

|

|

|

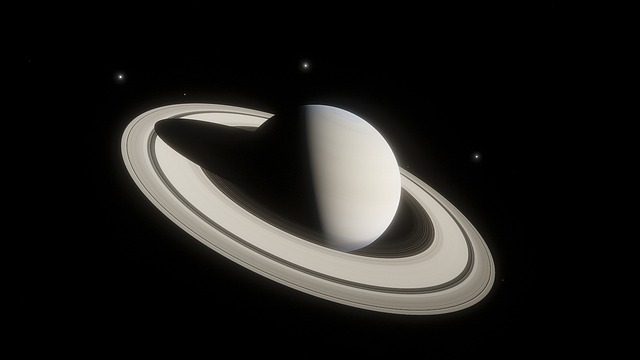

土星が示す象徴性──時間・農耕・制約の星としての意味

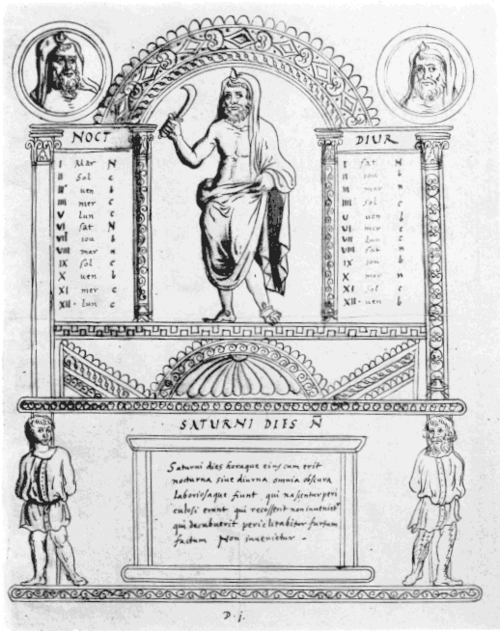

土星の擬人像

農具の鎌を持つ土星を人格化した図。ローマのサトゥルヌスはギリシャのクロノスと同一視され、農耕・時間・節制の象徴として文化や占星術に大きく影響したことを示す典型的モチーフ。

出典:ローマの暦書『354年の年代記』 / Wikimedia Commons Public domain

夜空をゆっくりと進んでいく土星の姿に、古代の人たちは時間や制約といったイメージを重ねていました。

その星が持つ象徴性は、占星術や文化のなかにしっかりと根を張って、今の時代にまで影響を与え続けているんです。

土星は、ただ空に浮かぶ星ではありませんでした。 人生の歩みを試す存在として、人々の心に深く刻まれてきたんですね。

時間の星

占星術では、土星は試練や制限を象徴する星とされています。これは、時間というものが人間に限界を与えたり、努力を求めたりする存在であるという考えからきているんです。

土星は「時間の重さを教えてくれる星」。

すぐに結果が出なくても、忍耐強く学びを積み重ねていけば、やがて人生の実りを手にできる──そんな教えが、この星には込められていたんですね。

農耕の象徴

サトゥルヌスと結びついたことで、土星は農耕や収穫の星としても大切にされるようになりました。

種をまいて、育てて、やがて収穫する。その過程はすべて「時間」を必要とするものです。

だからこそ、土星は「時間が実りをもたらす」という教訓を伝える星とされてきたんです。

季節のめぐりとともに訪れる実りを通じて、人々は時間の価値と神聖さを感じ取っていたのでしょう。

文化への影響

「Saturday(土曜日)」という曜日の名前がサトゥルヌスに由来しているのは、よく知られた話ですよね。

これは、古代の神話が私たちの日常の中に今も静かに息づいている証です。

ふだん何気なく過ごしている一日の中にも、土星という星の名前がそっと刻まれている。

そんなところからも、神話と文化のつながりをふと思い出させてくれるんですね。

つまり土星は、時間の厳しさと豊穣の恵みを同時に象徴し、文化や占星術に深い影響を与えてきたのです。

|

|

|