ギリシャ神話とケルト神話の違いとは?神々と伝承世界を比較

古代ヨーロッパにはいろんな神話が語り継がれてきましたが、その中でもギリシャ神話とケルト神話は、ちょっと不思議な関係なんです。似ているところもあるのに、全然ちがう顔も見せてくる。まるで性格の違う双子みたい。

たとえばギリシャ神話では、オリュンポスの神々を中心に、きっちり秩序だった物語の世界が広がっていました。誰が何をつかさどっていて、どんな力があるか──ちゃんと役割が決まってたんですね。

でもケルト神話になると、登場する神々はもっと自然や精霊と結びついていて、ちょっとフワッとした存在感。人間と神さまのあいだの境界線もゆるゆるで、「あれ、この人って神だったっけ?それとも英雄?」みたいなこともよくあるんです。

つまりこのふたつを見比べると、神話を生み出した人たちが自然とどう向き合っていたかとか、神との距離をどう感じていたかが透けて見えてくるんですよね。

「神々の役割のちがい」や「自然へのまなざし」、そして「どんなふうに物語を語ったか」──そこにギリシャ神話とケルト神話、それぞれの個性がにじみ出ているんです。

|

|

|

|

|

|

神々の性格と役割の違い

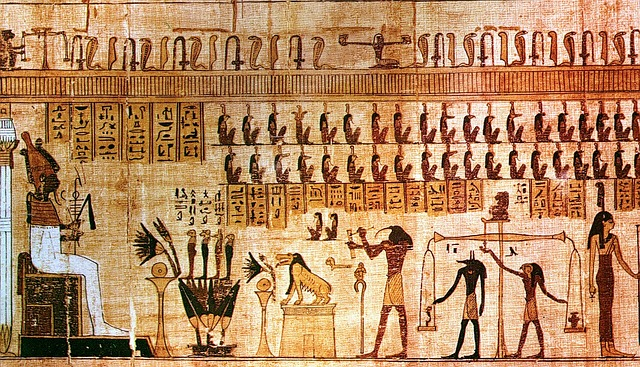

アルスターの男たちを呪う、主権・戦い・豊穣・馬の神マッハ

ケルト神話の女神マッハが、アルスターの男たちに呪いを下す場面。部族社会の掟と主権の力学が前面に出る表現で、神々の系譜や都市文化の物語性が強いギリシャ神話とは質感が異なる。

出典:Photo by スティーヴン・リード(1873 - 1948) / Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャとケルト、それぞれの神々を見ていくと、まず目を引くのがキャラの描かれ方の違いです。どちらも「神さま」ではあるけれど、その性格や働き方はまるで別物。それは、神話を語った人々の社会観や価値観を映す鏡でもあるんですね。

役割分担バッチリのギリシャの神々

ギリシャの神々といえば、ゼウスやアテナをはじめ、それぞれが空・海・戦い・知恵といったはっきりした担当領域を持っています。

神々の世界は、まるでピラミッド型の組織みたい。トップにはゼウス、海はポセイドン、冥界はハデス……と、ちゃんとポジションが決まってる。

これは、ギリシャ人が重んじた秩序・ルール・序列を反映しているんです。神々の世界にさえ「役職と責任」がある感じ、ちょっとおもしろいですよね。

顔がコロコロ変わるケルトの神々

でもケルト神話の神々は、ちょっと自由すぎるくらい自由。たとえばマッハという女神は、戦いの場面では怖ろしい戦の女神。でも別の場面では豊穣をもたらす存在になったり、国の主権に関わる神として登場したり。

つまり、ひとりの神が複数の顔を持っているんです。場面によって性格も役割もガラリと変わることがあるので、読み手としては「え、さっきと同じ神?」って混乱することも。

でもそこがまた、ケルト神話の不思議な魅力でもあるんですね。変幻自在な神々が織りなす世界には、枠に収まらない生きた物語が広がってるんです。

神さまと人のあいだの距離感

ギリシャ神話では、神と人間がたびたび関わるけれど、上下関係はしっかりキープされていました。神はあくまで上。人間はその庇護を受けたり、怒りを買って罰を受けたりする側です。

でもケルト神話になると、その境界がぐっと曖昧になります。神々が人間と結婚したり、英雄がほぼ神のような力を持っていたり……気づいたら、神と人が同じテーブルで語り合ってることもあるくらい。

「人と神がいっしょに物語を生きている」──そんな感覚が、ケルトの世界観にはしっかり息づいているんですね。

つまり神々の性格や役割の描かれ方に、ギリシャとケルトの違いがはっきりと表れているのです。

|

|

|

自然観と精霊信仰の比較

ジョン・ダンカン(1866 - 1945)『The Riders of the Sidhe』(1911)

異界の住人シーの行列としてケルト神話の神々や精霊的存在を描いた作品。ケルト神話では部族社会や自然と結びつく霊的権威の表現が中心で、人格神の系譜と都市国家の秩序で語られることが多いギリシャ神話との違いを際立たせている。

出典:Photo by John Duncan / Wikimedia Commons Public domainより

次に注目したいのが、自然と神さまの関係性です。神話って、ただの物語じゃないんですよね。そこには「人が自然をどう見ていたか」という感覚が、しっかり刻まれているんです。

自然は神に支配されるもの──ギリシャ神話

ギリシャ神話では、ポセイドンが海を動かし、デメテルが豊穣をもたらし、雷はゼウスの武器、太陽はヘリオスの戦車。

自然のあらゆる現象は、神々の力のあらわれとして描かれていました。だから人間は、その怒りや慈悲に従うしかない。

雨が降らない? それは神の怒り。作物が育った? 神のおかげ。そんなふうに、自然は人間が逆らえない力として位置づけられていたんですね。

この発想は、都市国家をつくり、法律や秩序を大切にしたギリシャ人の世界観とも通じている気がします。

自然といっしょに暮らす──ケルト信仰

それに対してケルトの人々は、もっと自然に寄り添っていた印象です。

森や泉、石や丘──そういった何気ない自然の中に、精霊や神聖な力が宿っていると考えていました。だから立派な神殿を建てるよりも、森の奥や泉のほとりにそっと祈りを捧げることの方が、しっくりくる。

自然は支配されるべき相手じゃなくて、いっしょに生きる仲間みたいな存在だったんです。

自然と神聖さが切り離せない──そんな世界観こそが、ケルトの神話を特徴づけているんですね。

女神と大地のつながり

ケルト神話でもうひとつ印象的なのが、女神=土地という考え方です。

たとえば王が即位するには、その土地を象徴する女神と“結ばれる”ことが必要とされていました。つまり、王としてふさわしいかどうかを決めるのは、大地の女神。

この発想は、自然と政治、信仰と暮らしが完全にひとつながりになっていたことを示しています。土地を敬うことが、そのまま神への敬意につながっていたんですね。

「自然とともに生きる」っていう感覚が、ケルトの世界では神話の中心にあった──そんなふうにも言えると思います。

つまり自然に対するまなざしの違いが、そのまま神話世界の色合いを決めていたのです。

|

|

|

物語構造と英雄譚の特色

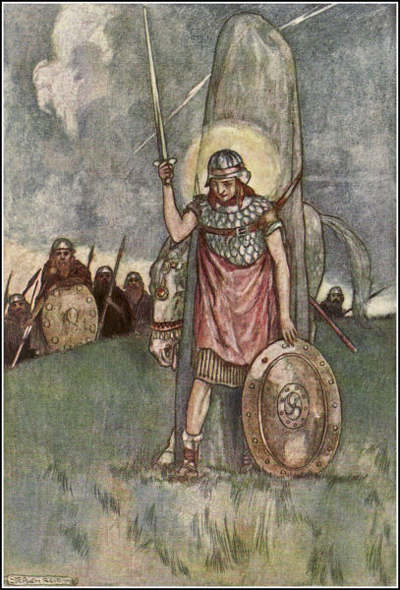

『クー・フーリンの最期』(1904)

ウルスター物語群の英雄クー・フーリンが、自らを柱に縛り最後まで立ったまま死を迎える場面。部族社会の名誉や誓約をめぐる価値観が色濃く、都市国家や神々の系譜で英雄譚が展開しやすいギリシャ神話との違いを際立たせている。

出典:Photo by スティーヴン・リード(1873 - 1948) / Wikimedia Commons Public domainより

最後に見ておきたいのは、神話の「語られ方」。どう物語が組み立てられて、どんなふうに伝えられてきたのか──そこには、それぞれの社会の姿や、物語に対する考え方がにじみ出ているんです。

きっちり整理されたギリシャ神話

ギリシャ神話は、神々の世代交代から始まり、英雄たちの冒険譚へと流れていく、すっきりまとまった構成が特徴です。

たとえばクロノスからゼウスへと続く支配のバトンリレーや、オデュッセウスの長い旅路のように、筋道が立っていて、ひとつひとつの物語が叙事詩としてまとめられていきました。

神話の枠組みがきれいに整理されていたからこそ、それがのちに芸術や哲学の土台にもなったわけですね。

読めば読むほど、秩序を愛するギリシャ人らしさが感じられる構造です。

迷いながら進むケルト神話

ケルト神話は、まるで真逆。文字に残る前は口伝えが基本だったため、物語は断片的で、登場人物の性格もエピソードごとにコロコロ変わります。

アルスター物語群やマビノギオンでは、同じキャラがある話では英雄、別の話では裏切り者……なんてことも珍しくありません。

筋書きも一直線じゃなくて、複数の物語が重なり合ってるような構造。

まるで森の中で小道がいくつも交差してるみたいに、読む人をぐるぐる引き込む迷路のような世界。それがケルト神話の醍醐味なんです。

英雄像のちがいにも注目

ギリシャ神話の英雄といえば、やっぱりヘラクレス。怪力と勇気、そして試練を乗り越えるタフさがウリで、見るからに「これぞ英雄!」っていう存在です。

強さと名誉こそが、英雄たるものの条件でした。

でもケルト神話の英雄クー・フーリンになると、ちょっと雰囲気が違ってきます。

彼は確かに強いけれど、呪いや怒りに振り回されたり、戦いの中で苦しんだりと、弱さもたっぷり描かれているんです。

ケルトでは、英雄であっても人間らしい「悲しみ」や「限界」を抱えるものとして描かれていたんですね。

強さだけじゃなく、もろさや葛藤もひっくるめて「英雄」とすることで、ケルト神話はどこかリアルで、血の通った物語になっていたんです。

つまり物語の形や英雄像も、両者の文化や価値観の違いを映し出していたのです。

|

|

|