愛と美を映す明星──金星に宿るギリシャ神話の伝説とは

─金星─

夕暮れや明け方に、ひときわ明るく光って見える金星。その美しさは昔から特別で、古代の人たちはこの星を「明星(みょうじょう)」と呼び、思わず見とれてしまうほどでした。

そんなまばゆい輝きに重ねられたのが、愛と美の女神アフロディテ。海の泡から生まれ、見る者すべてを魅了するその姿は、まさに金星の光にふさわしいイメージだったんです。

でもアフロディテは、単に「きれいな女神」ではありませんでした。人と人との心を動かし、調和やつながりをもたらす力を持っていたんです。

だからこそ金星は、古代から現代までずっと、「愛と美のシンボル」として大切にされ続けているんですね。空に輝くその光は、今も静かに、誰かの心をときめかせているのかもしれません。

|

|

|

|

|

|

アフロディテの誕生──海の泡から生まれた女神

『ヴィーナスの誕生』

泡から生まれるアフロディテ(ローマ名ヴィーナス)を描いたルネサンス期の作品。美と調和の理想を体現。

─ 出典:サンドロ・ボッティチェリ作(1485年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

アフロディテの誕生は、ギリシャ神話の中でもとびきり幻想的で、ずっと多くの人を惹きつけてきた物語です。伝えられるところによれば、天空神ウラノスの体が切り離され、その一部が海へと落ちたとき──海面に泡が立ち、その泡の中から女神が生まれたとされているんです。

だからこそ、アフロディテは「海の泡から生まれた女神」と呼ばれるんですね。自然の力と神秘が交わるその瞬間は、古代の人たちにとって本当に印象的だったはずです。

誕生の神秘

このちょっと不思議で美しい誕生のシーンは、自然そのものを神さまの力として見ていた古代の人たちの、豊かな想像力をよく表しています。泡の中から立ち上がる女神の姿は、まるで自然そのものが命を生み出しているよう。

「美と命が同時に生まれる瞬間」──そんな奇跡のような情景を、人々は神話という物語のかたちで大切に語り継いできたんです。

海とつながる女神

アフロディテの誕生の舞台は、しばしばキュプロス島と結びつけられています。この島は、彼女の聖地として特別に信仰されてきた場所なんです。

波間から姿をあらわす女神のイメージは、海という自然と、人間の営みとを結びつける象徴のようなもの。浜辺に立つその姿に、人々は自然の恵みと神聖な美の両方を感じ取っていたのでしょう。島全体が女神の息吹で満たされている──そんな感覚、ちょっとロマンチックですよね。

永遠の美の象徴

この誕生の神話は、後の時代の芸術にも大きな影響を与えていきました。中でも有名なのが、ルネサンスの画家ボッティチェリが描いた『ヴィーナスの誕生』です。

貝殻に乗った女神が波の上にあらわれるあのシーン、見たことがある人も多いかもしれませんね。あれは、ただの神話の一場面ではなく、「美はどこから生まれるのか」という問いに対する、ひとつの答えでもあるんです。

アフロディテの誕生は、神話を超えて、永遠の美の象徴として、今も私たちの心の中に残り続けているんですね。

つまりアフロディテの誕生神話は、自然と美の結びつきを象徴し、人々の心に深く刻まれ続けてきたのです。

|

|

|

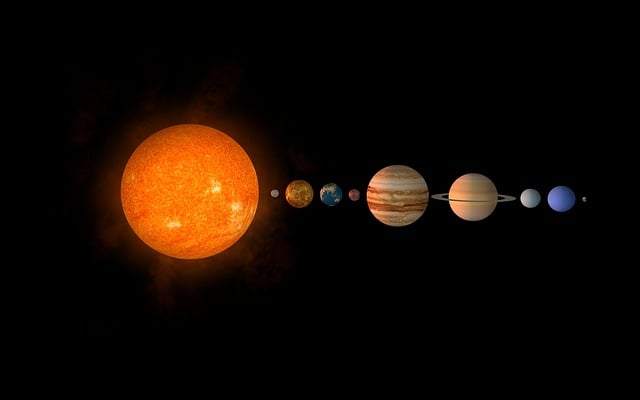

明けの明星と宵の明星──金星と美の象徴的な輝き

金星は太陽のすぐそばを回っているので、姿を見せてくれるのは夜明け前か夕暮れどきの、ほんの短い時間だけ。それでも、そのわずかな時間に放たれる輝きは別格で、他の星たちを圧倒するほどのまばゆさなんです。

だからこそ、人々はその光にアフロディテの存在を重ねました。愛と美をつかさどる女神が、毎日の空に顔を出してくれている──そんなふうに感じられたんですね。

明けの明星

朝の空にきらめく金星は「明けの明星」と呼ばれ、新しい一日のはじまりを告げる星とされてきました。暗闇をやさしく切り裂くその光には、まるで女神が「さあ今日も始まるよ」って語りかけてくれているようなあたたかさがあったんです。

朝の金星は、頑張る人たちの背中をそっと押してくれるような存在でした。その輝きの中に、女神のほほえみを見た人もいたかもしれませんね。

宵の明星

そして夕暮れの空に現れる金星は「宵の明星」と呼ばれました。夜が来る前の最後の光として、まるで日常にスッと差し込む美の余韻のようだったんです。

この光は、ただ明るいだけじゃありません。夜の静けさへと向かうひとときに、心をほっとさせてくれるような灯火。女神がそっと一日の終わりを見守ってくれているような、そんな優雅な雰囲気が漂っていたんですね。

双子のような輝き

昔の人たちは、「明けの明星」と「宵の明星」が同じ星だとは気づいていませんでした。それぞれ違う星だと思っていたんです。でもやがて、それがひとつの金星であるとわかって、大きな驚きと感動が広がりました。

朝と夕でまったく違う顔を見せる星──それはまるで、女神アフロディテが持つ「優しさ」と「華やかさ」という二つの側面を映し出しているようでした。その神秘的な輝きは、今も空の中で静かに語りかけてくるのかもしれませんね。

つまり金星の輝きは、朝と夕の二つの顔を通して、愛と美を象徴するアフロディテの姿を映していたのです。

|

|

|

愛と欲望を司る星──文化と芸術に残された金星神話

アフロディテはただの「愛と美の女神」ではありませんでした。ときに欲望や情熱とも深く結びつき、見る人の心を揺さぶるような二面性を持っていたんです。

この複雑さは、明けの明星と宵の明星として輝く金星の姿とも重なります。やさしく包み込むような光でありながら、ときには鋭く感情を刺激する──そんな神秘的な輝きが、文化や芸術に計り知れない影響を与えてきたんですね。

愛の女神としての影響

古代の人たちは、恋がうまくいくように、結婚生活が幸せであるようにと、アフロディテに願いを込めて祈りました。夜空に輝く金星は、そんな愛の幸福を象徴する星だったんです。

祭りや儀式のときには、彼女の名前が欠かせませんでした。「愛を与えてくれる存在」として、アフロディテは人々の心に希望と安心をもたらしていたんですね。

欲望と争いを呼ぶ存在

でも一方で、アフロディテには欲望や嫉妬といった感情をかき立てる力もありました。有名なのがパリスの審判──トロイア戦争のきっかけになったエピソードですね。

女神たちの中で誰がいちばん美しいかを決める場面で、アフロディテは「世界一の美女をあげる」とパリスを誘惑し、選ばれます。それが結果として、大きな争いを生んでしまったんです。

つまり、美と愛は人を結びつけるだけでなく、ときに対立や混乱の火種にもなる──それがアフロディテの持つもうひとつの顔だったんですね。

芸術に刻まれた金星

文学や美術の世界でも、アフロディテと金星は欠かせない存在でした。詩人たちは彼女を愛の理想として詠み、画家たちはその姿をキャンバスに描き続けました。

中でもルネサンス時代には、『ヴィーナスの誕生』のように金星神話をモチーフにした作品が多く生まれました。あの星の光と女神のイメージが重なったとき、そこには「永遠の美」が生まれる──そう信じられていたのです。金星の輝きは、今も変わらず芸術の中に生き続けているんですね。

つまり金星は、愛と欲望の二面性を持つ女神アフロディテの象徴として、文化と芸術に深く根を下ろしてきたのです。

|

|

|