天空を駆ける光の御者──ギリシャ神話における太陽神ヘリオス

ギリシャ神話のなかでも、とびきり力強くて威厳のある存在といえば──やっぱり太陽神ヘリオス。

昼の空を駆け抜ける黄金の馬車、そして世界の果てまでも届くそのまなざし。

彼はただ空を移動するだけじゃなく、地上の出来事すらすべて見通す神として知られていました。人間の悪事や秘密も、お見通し。まさに「逃れられない光」ってやつですね。

ヘリオスは、太陽そのものが神になった存在。

その役割はただ明るく照らすだけじゃなく、真実を暴き、秩序を守る神として、神話の中でとても重要な立ち位置を担っていたんです。

|

|

|

|

|

|

ヘリオスとは誰か──太陽を司る神の系譜と役割

太陽神ヘリオスと黄道十二宮のモザイク

中央に太陽神ヘリオス、周囲に星座帯を配した古代後期の床モザイク

出典:Photo by Zde / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Mosaic_in_Maltezana_at_Analipsi,_Astypalaia,_5th_c_AD,_Pantokrator_zodiac_Astm20』より

ヘリオスは、ギリシャ神話に登場する古くからの太陽神。

彼の血筋はティターン神族に属していて、父はヒュペリオン、母はテイアという神々の間に生まれました。

そして彼には、月の女神セレネや暁の女神エオスといった兄妹がいて、この三柱で「天の光」を分担する存在として語られることも多いんです。

太陽そのものの神格化

ヘリオスは、単に太陽を馬車で引っ張っているだけの存在じゃありません。

彼自身が太陽そのものと見なされていたんです。

その見通すまなざしはとても鋭く、どんな隠しごとや嘘も見逃さないと信じられていました。だからこそ、ヘリオスの光は真理や正義の象徴とも結びついて、「暴く神」「照らす神」として畏れられていたんですね。

光の子孫たち

ヘリオスにはたくさんの子どもがいて、その中でも有名なのが魔女キルケや、悲劇で知られるパエトーン。

特にパエトーンの物語は、若さゆえの暴走と、それにともなう太陽の力の恐ろしさを描いたエピソードで、ヘリオスの偉大さが逆に際立つお話なんです。

世界を見守る存在

毎朝、ヘリオスは東の地から昇り、西の果てへ沈むという旅を繰り返します。

この移動こそが、昼と夜、時間のリズムを生み出していると考えられていたんですね。

ヘリオスの存在は、自然の運行と神聖なリズムを結びつける役割を果たしていた──

それが古代の人々にとって、太陽を神として見上げる理由のひとつだったんです。

つまりヘリオスは、単なる神話の登場人物というだけでなく、太陽と時間の象徴として、人々の生活や信仰に深く根づいていたのです。

|

|

|

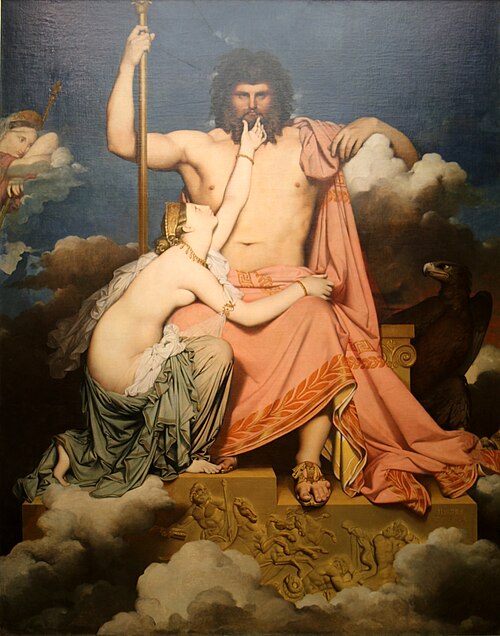

太陽の馬車の伝承──光を運ぶ神話的イメージ

太陽の馬車を駆る太陽神ヘリオス

─ 出典:ニンフェンブルク宮殿の石のサロン所蔵/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘリオスといえば、やっぱり太陽の馬車ですよね。

黄金の車に乗って、空を堂々と横切るその姿は、神話の中でもひときわ印象的。

このイメージはギリシャ神話だけにとどまらず、その後のヨーロッパ美術や詩にもずっと影響を与えてきました。

「光を運ぶ存在」として、ヘリオスは人々の想像力をかき立て続けてきたんです。

黄金の馬と炎の車輪

ヘリオスの馬車を引くのは、火をまとう4頭の馬たち。

その名前もまた強烈で、アイトーン(炎)、ピロエイス(火のような者)、エウオス(朝の光)、ファエトーン(輝ける者)と、それぞれが光の分身みたいな意味を持っているんです。

その名前からも、馬たちが「太陽の光そのもの」だってことが伝わってきますよね。

火を吹きながら走る馬と、燃え上がる車輪──こうした描写が、太陽のまぶしさや神々しさを物語に乗せていたんです。

日々の天空の旅

ヘリオスは毎朝、東の海の果てから姿を現します。

そこから一気に空を駆け抜けて、西の彼方へ沈んでいく。

この旅路はそのまま昼の時間を意味していて、古代の人々にとっては太陽の動き=時間の見えるカタチだったんですね。

そして太陽が沈むと、今度は夜の神々が登場して、世界に静けさと闇をもたらしていく──

そんな自然のリズムが、神話の中でうまく語られていたわけです。

美術と詩での表現

この太陽馬車のイメージは、ずっと後の時代の詩や美術にもたくさん登場します。

宮殿の天井画や庭園の噴水に描かれたヘリオスの姿は、光を四方に放ちながら空を駆ける壮麗な神そのもの。

神話の枠を超えて、彼は「光という現象」を象徴する存在として、人々の心に深く刻まれていったんです。

つまり太陽の馬車の神話は、単なる幻想ではなく、古代人の時間感覚や自然観を可視化するイメージ装置だったのですね。

|

|

|

アポロンとの混同──太陽神の二重性と文化的背景

太陽を背景に弓を構えるアポロン

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

おもしろいのは、アポロンとヘリオスが、後の時代になるとだんだんと同一視されていったという点なんです。

もともとこのふたりは全然ちがう神様だったのに、ヘレニズム以降やローマ時代の作品ではまるで同じ神かのように扱われることも増えていきました。

もともとは別神格

古い神話を見てみると、アポロンは太陽の神というより、音楽や詩、予言、疫病の神として信仰されていました。

太陽とはそこまで関係なかったんですね。

一方で、ヘリオスはティターン神族に属する正真正銘の太陽神。

空を馬車で駆けて、世界を明るく照らす存在として、かなり早い時期から信仰されていたんです。

つまり当初は、それぞれまったく別の役割を持っていたというわけです。

時代と共に重なる神性

ところが、ヘレニズム期あたりから風向きが変わってきます。

アポロンに「光」のイメージがくっついてきて、次第に太陽神っぽい存在としても描かれるようになるんですね。

これって、宗教的な決まりごとが変わったというよりも、詩や演劇、美術の世界での表現が変化していったことが大きな理由だったんです。

文化や芸術の中で、ふたりの神のイメージが重なっていったということなんですね。

信仰の柔軟さ

このように異なる神格がだんだん重なっていくのは、ギリシャ神話が持つ柔軟な信仰構造のあらわれでもあります。

人々の中では、ヘリオスは太陽そのものを示し、アポロンは知性や芸術の光を象徴する──そんなふうに、違う「光の神」として共存していたのかもしれません。

太陽という一つの象徴を、多層的に読み解き、それぞれの神に投影した──

そんな柔らかな発想そのものが、ギリシャ神話の豊かさを物語っているんです。

つまりアポロンとヘリオスの混同は、神話の変遷と文化の融合を映す鏡だったのです。

|

|

|