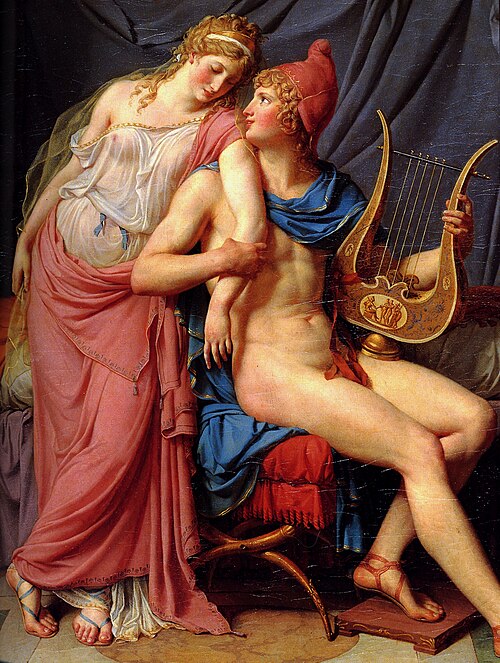

ディオニュソスの性格が「情熱的で自由奔放」と言われる理由

古代ギリシャの神々のなかでも、ディオニュソスほど「人間くささ」を感じさせる神は珍しいかもしれません。 葡萄酒と歓喜の神として知られる彼は、ルールや常識なんてものをひょいっと飛び越えてしまうような、自由で型破りな存在だったんです。

陽気で情熱的で、祭りの中心にいるような華やかさを持ちながら、一方で、人の心を狂わせるような不気味さや危うさも秘めている──そんな二面性を持つのがディオニュソスの特徴なんですね。

その姿は、古代の人々にとってはちょっと怖いけど、同時に心をほどいてくれるような救いの神でもあったわけです。

だからこそ── ディオニュソスが「情熱的で自由奔放な神」と言われるのは、葡萄酒による開放感や祭りの熱狂、そして何にも縛られたくないという精神が、神話の中にしっかりと描かれているからなんです。

ただのお祭り好きな神様じゃなくて、自由と混沌、喜びと狂気──そういう深いテーマを体現している存在なんですよね。

|

|

|

|

|

|

葡萄酒と歓喜の象徴──情熱的な性格の源泉

ディオニュソスと豹のモザイク/4世紀、ハリカルナッソス出土

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代の人々にとって葡萄酒って、ただの飲み物じゃなかったんですよね。

心をほぐして、悲しみをやわらげて、仲間との絆を深めてくれる──そんな特別な贈り物でした。

その葡萄酒を神格化した存在こそがディオニュソス。

彼の情熱的で自由な性格は、まさにこの酒のもたらす「解放感」から生まれたものなんです。

お酒で気分が高まって、理性を忘れちゃうときってありますよね。

それは、心の奥に押し込めていたものが一気に表に出てくる瞬間。

そんな解放の力そのものが、ディオニュソスの神性を映していたんです。

葡萄酒がもたらす心の解放

お酒を飲んで、つい本音がこぼれる──そんな経験、ありますよね。

古代ギリシャでは、これを神の力によって心がほどける瞬間だと考えていたんです。

だからディオニュソスは、ただの酒の神じゃなくて、 人間の心を熱くし、抑えていた感情を引き出してくれる情熱の象徴とされていました。

彼は、人々を解き放ち、魂の奥底にある声を呼び起こす神だったんですね。

芸術とインスピレーション

そんなディオニュソスは、実は演劇や芸術の守護神としても大切にされていました。

酒で気持ちが高ぶることで、人は創造力を爆発させる──そんな発想からきているんです。

実際、古代ギリシャの演劇祭は彼に捧げられた祭りで、悲劇も喜劇も、ぜんぶディオニュソスの名のもとに上演されていたんですよ。

酒の酔いと芸術のひらめき──このふたつを結びつけて、彼の自由で豊かな性格がより強く印象づけられたんです。

豹と踊る神の姿

神話の中でディオニュソスは、しばしば豹や山羊と一緒に登場します。

これらは野性の力や本能的なエネルギーの象徴。

彼の「型にハマらない奔放さ」を映し出す存在なんです。

葡萄の冠をかぶって、動物たちとともに舞い踊るその姿は、人間の世界の枠を超えた自由そのものの表現。

見る者に、「もっと自由に、自分の心を解き放っていいんだよ」って教えてくれるような、そんな神だったんです。

つまりディオニュソスの情熱的な性格は、葡萄酒のもつ解放感や芸術の力と密接に結びついていたのです。

|

|

|

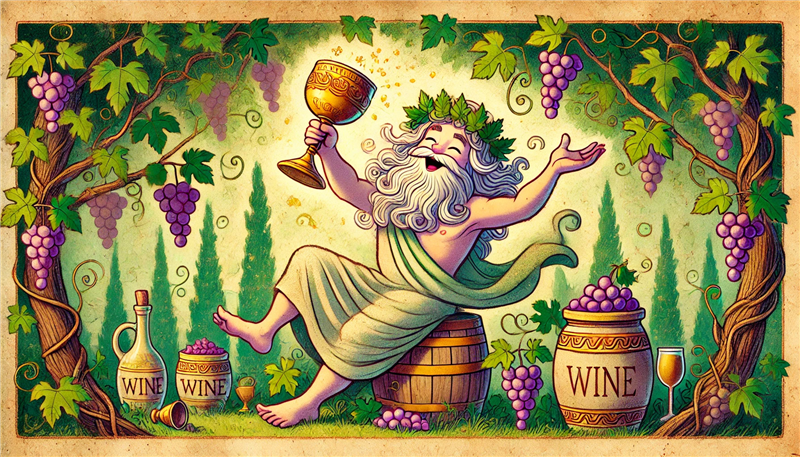

束縛を拒む神──自由奔放な生き方と信仰の広がり

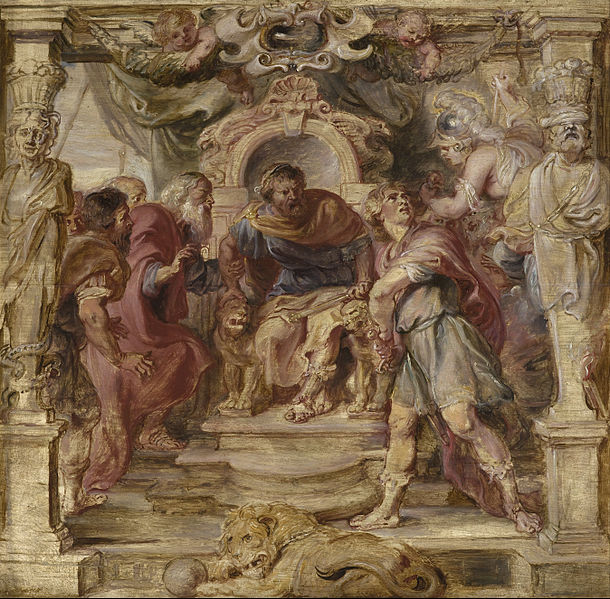

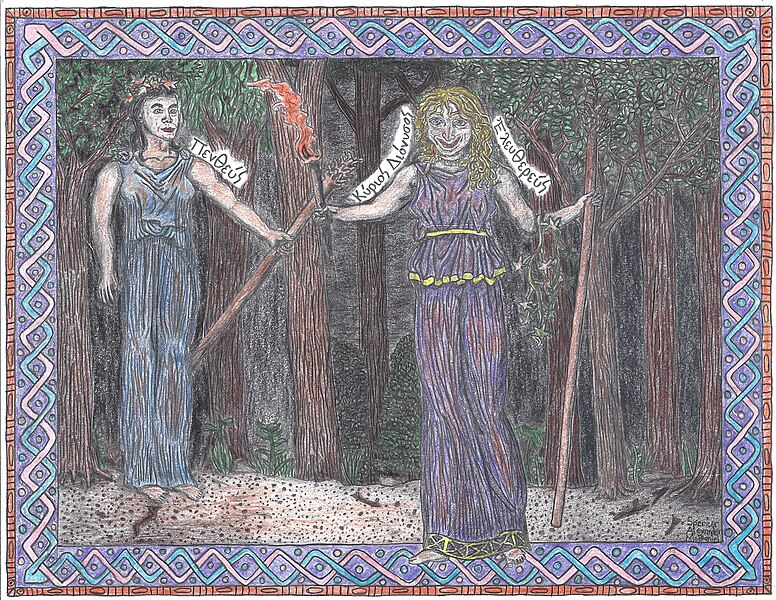

ディオニュソスに導かれるペンテウス

酒神ディオニュソスに女装させられたテーバイ王ペンテウスが森へ誘われる場面。酒の狂気が人の判断を奪い、破滅へ転がり落ちる寓意。

出典:Katolophyromai(著作権者) /Creative Commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)より

ディオニュソスの物語を追っていくと、彼がとことん束縛を嫌う神だったことがよくわかります。

誰かに従うなんて性に合わない。王やルールに抑えつけられそうになっても、あっさりとそれを跳ね返して、人々を熱狂へと導いてしまう──そんな圧倒的な自由の化身だったんです。

王権への反発

たとえば、テーバイの王ペンテウスがディオニュソスを信仰から排除しようとした話。

けれど結果は真逆。ディオニュソスは王を狂乱の渦に巻き込み、ついには破滅へと導きます。

この出来事が象徴しているのは、「どれだけ強い権力も、自由を求める情熱には敵わない」ってことなんですね。 彼の自由奔放さは、既存の秩序そのものを打ち壊す力として描かれていたんです。

境界を超える神

ディオニュソスって、人間でもあり神でもあり、男性でもあり女性でもあり、文明にも自然にも属さない。

つまり、どこかひとつの枠に収まる存在じゃなかったんです。

だからこそ、境界を軽々と飛び越えて、新しい価値観や生き方を人々に示した。

性別や身分に関係なく、誰もが彼を信じ、熱狂したのは、その自由な精神に心を動かされたからなんですよね。

信仰の広がり

ディオニュソスの祭りや信仰は、ギリシャだけじゃなくローマ帝国にも広がっていきました。

そしてどこでも、彼は自由と解放の象徴として受け入れられていったんです。

葡萄酒と熱狂を通して人と人とをつなぎ、国や文化の枠を超えて広がっていくその姿は、他のどの神とも違う、ディオニュソスだけの魅力でした。

まさに、どこまでも自由で、どこまでも人間的な神だったんです。

つまりディオニュソスは、境界や束縛を拒むことで人々に自由な生き方を示した神だったのです。

|

|

|

狂乱と解放の祭儀──人々を魅了した情熱と奔放さ

ディオニュソス秘儀を描いた連作壁画(古代ローマ・ポンペイ出土)

酒神ディオニュソス(ローマ名:バッカス)に関わる秘儀を描いたもので、狂乱と解放というディオニュソス信仰の中核を再現している。

出典:Photo by WolfgangRieger / Wikimedia Commons Public Domainより

ディオニュソスの祭りって、いわゆる「宗教行事」なんて堅苦しいものじゃなかったんです。

人々が日常の理性や抑制を脱ぎ捨てて、心の底から熱狂するための時間。

音楽に身を任せて、踊り、歌い、笑い、叫ぶ──それはまさに狂乱と解放のひとときだったんですよね。

バッカナリアの熱狂

ローマで行われたバッカナリアは、その典型ともいえる祭りでした。

夜通し歌い、踊り、葡萄酒を酌み交わしながら、参加者たちは完全に「自分」を忘れていきます。

その勢いは、時に社会のルールすら揺るがすほど。

だからこそ、当局に恐れられて、禁止されることもあったんです。

でもそれだけ心を動かす力があったってことですよね。

女性たちの参加

この祭りで特に注目されるのが、多くの女性たちが参加していたという点です。

普段は家の中に閉じこもり、社会的な役割に縛られていた彼女たちが、 神の名のもとに山に集い、声をあげて歌い、踊る──それは日常を飛び越える瞬間だったんです。

「自分らしくいられる場」を、ディオニュソスの祭りは女性たちにも与えていたんですね。

狂気と神秘の狭間

ディオニュソスの祭りには、ただ楽しいだけじゃない、不思議な怖さもありました。

参加者たちは熱狂の中で神とひとつになる感覚を味わい、 ときに理性を失い、我を忘れて、神秘の領域へと踏み込んでいく。

そこには喜びと恐怖、自由と混沌が入り混じる境界のない世界が広がっていたんです。 彼の祭りは、人々に「狂気」と「神秘」を同時に体験させる場所だった──

だからこそ、何世代にもわたって語り継がれてきたんでしょうね。

つまりディオニュソスの祭儀は、人々を日常から解き放ち、情熱と奔放さの世界へ導いたのです。

|

|

|