地を這う不気味な存在──ギリシャ神話における「ムカデ」の意味と逸話

古代の人々は、自然界のあらゆる生き物に意味を見出してきました。でもその中でもムカデのような小さくて不気味な存在は、特別だったんです。

細長い体に無数の足、そして時に毒──そんな姿が、どうしても「恐怖」や「不吉」といったイメージにつながってしまったんですね。

神話の中にしょっちゅう登場するわけではありませんが、だからこそ逆に、人々の想像力が勝手にどんどん膨らんでいったのかもしれません。

地を這うその異様な動きは、見ているだけでなんとなくゾワッとするもの。身近な生き物なのに、どこかこの世ならざるもののようにも感じられて──だからこそ死や災いを呼ぶ存在として語られるようになったんです。

つまりギリシャ神話におけるムカデは、「地を這い、恐怖と不吉を映す存在」として人々の心に影を落としていたというわけなんですね。

|

|

|

|

|

|

ギリシャ神話におけるムカデの直接的言及の希少性

実は古代ギリシャの神話の中で、ムカデがはっきり登場する場面って、ほとんどないんです。

ゼウスやポセイドンの冒険譚には大蛇や海の怪物が出てきますが、ムカデがその名を残すことはありませんでした。

でも、だからといって存在感がゼロだったわけではありません。

古代の人々は日々の暮らしの中でムカデと出会い、その見た目や動きに「不吉さ」や「得体の知れない恐怖」を感じていたんですね。

日常の中での恐怖

暗がりにひょっこり現れるムカデ。それは、「油断していたときに突然訪れる災い」の象徴でした。

寝ているとき、物陰からにゅるっと出てくるあの感じ──

静かに動き回るその様子に、人々は本能的な恐れを抱いたんです。

神話に残らなかった理由

神話って、大地を揺るがす怪物とか、空を飛ぶ英雄とか、スケールがとにかく大きいんですよね。

だから小さな虫のような存在は、物語の中であえて取り上げられることは少なかったのでしょう。

でも実は、そうした日常の中の不気味さがあったからこそ、のちに神話の「怪物像」が生まれていったとも考えられるんです。

怪物への投影

名前こそ出てこなくても、ムカデ的な不気味さは、いろんな怪物に投影されていました。

たとえばヒュドラやエキドナ。うねるような体とたくさんの足を持つ怪物たちです。

その姿には、人々の潜在的な「気持ち悪さ」や「おぞましさ」が重ねられていたんですね。

ムカデは名を持たずとも神話の怪物たちに姿を借りて生き続けた。

たしかに語られなかったけれど、そのイメージは、しっかり神話の中に息づいていたんです。

つまりムカデは直接的な物語に登場しないけれど、人々の恐怖を怪物像に投影させる存在だったのです。

|

|

|

不吉・毒性・死の象徴としてのムカデの解釈

ムカデに咬まれると腫れて痛む──そんな現実的な脅威が、古代の人々にとっては「ただの虫」で済まされなかったんです。

痛みと毒。そして、どこからともなく現れるその気配。

そうした要素が重なって、ムカデは死や災厄の象徴として、次第に特別な存在になっていったんですね。

たとえ神話に名を残さなくても、その不気味さは怪物を描くヒントとして、人々の想像力の中でしっかりと息づいていたのです。

毒と死のイメージ

ムカデに咬まれれば、ひどく腫れるし、激しい痛みに襲われることもある。

古代の人たちは、そんな経験を通して、ムカデに死の影を重ねるようになりました。

特に山や村で暮らしていた人々にとって、ムカデは「不吉な前触れ」として恐れられていたんです。

不気味な動きと恐怖

地を這い、無数の足をうねらせながら進むムカデの動き。

この異様な動きこそが、人間の本能に強烈な「イヤな感覚」を呼び起こしました。

見るだけでゾッとする。近づきたくない。

そうした感情の積み重ねが、ムカデをただの虫以上の存在にしていったんですね。

動きの不気味さそのものが恐怖を形にした存在──

それがムカデだったわけです。

死者や冥界とのつながり

さらに、暗がりや土の中を好んで潜むという習性から、ムカデは死者の世界や冥界とも結びつけられるようになります。

闇にひっそりと潜み、ふとした瞬間に現れるその姿は、「あの世からの使者」のようにも見えたんです。

だからこそ、人々はムカデに対して、言いようのない恐怖と畏れを抱いていたのでしょう。

つまりムカデは、不吉さや毒性を通じて、死や冥界を連想させる象徴と見なされていたのです。

|

|

|

他の虫や爬虫類との関連──ムカデ的イメージの神話的投影

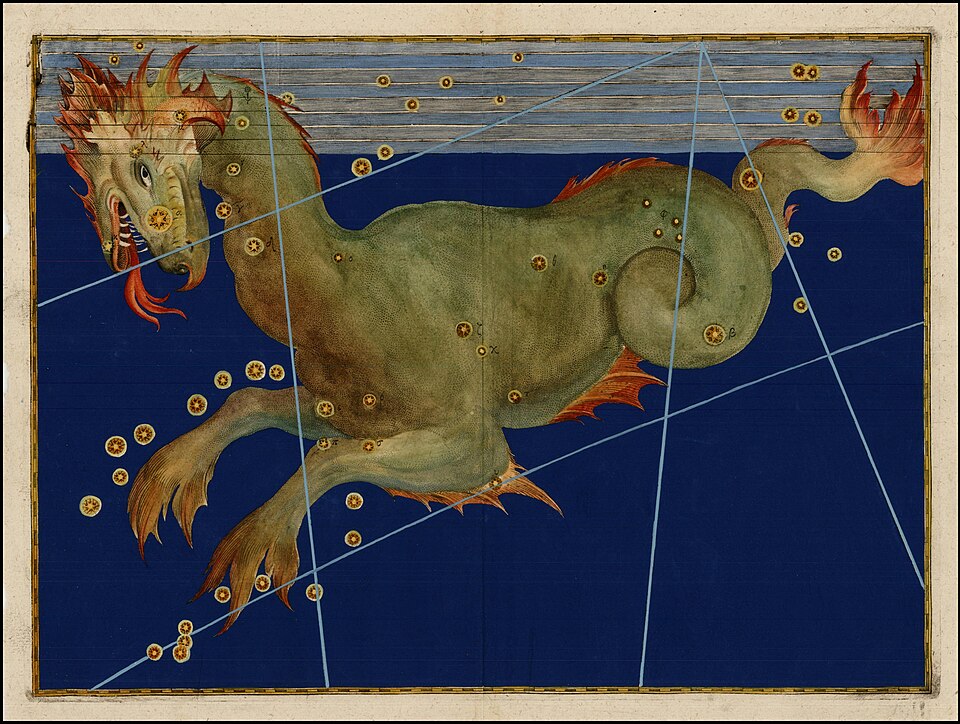

ヒュドラの図版(17世紀)

ギリシャ神話の怪物ヒュドラを博物学図譜の調子で描画した挿絵。元になったのは蛇であるが、「地を這う」「毒を持つ」という共通点から、ムカデ的イメージの神話的投影生物ともとれる。

出典: Photo by Biodiversity Heritage Library / Wikimedia Commons Public Domain Mark 1.0

ムカデという名前が神話に残っていないからといって、そのイメージまで忘れられたわけではありません。

むしろその不気味さや恐怖感は、他の虫や爬虫類と結びつきながら、さまざまな怪物の姿へと姿を変えて生き続けていたんです。

人々の抱いた不安や嫌悪。それらは、物語の中で象徴的な怪物に乗り移り、代弁されていったのでしょう。

蛇との結びつき

古代神話にたびたび登場する蛇──

ムカデと同じく「地を這う」「毒を持つ」という共通点があるせいか、この二つは似たような感覚で捉えられていたようです。

とぐろを巻いて現れ、予測不能な動きで襲いかかる。

そんな蛇の姿に、ムカデ的な嫌悪感や恐怖が重ねられていたとしても不思議じゃありません。

スキュラやヒュドラとの類似

たとえばヒュドラ。たくさんの首がうねうね動くあの姿。

あるいはスキュラのように、獣や蛇の頭を複数持つ海の怪物──

これらの怪物に共通するのは、蠢くものへの本能的な恐怖。

人々がムカデに感じていた気味の悪さが、こうした怪物たちの描写にしっかりと投影されていたんですね。

集合的な恐怖の投影

日常で感じる「ちょっと嫌だな」という感情。それが積み重なると、やがて物語の中で巨大な怪物へと姿を変えていきます。

これはまさに、人間の想像力が生んだ魔法のような変換。

ムカデは単体で語られることは少なくても、他の怪物の特徴に混ざり込むことで生き延びた象徴だったんです。

見えないところで、ちゃんと神話の中に息づいていたんですね。

つまりムカデは、蛇や怪物の姿を借りながら、恐怖の象徴として神話の中に残っていたのです。

|

|

|