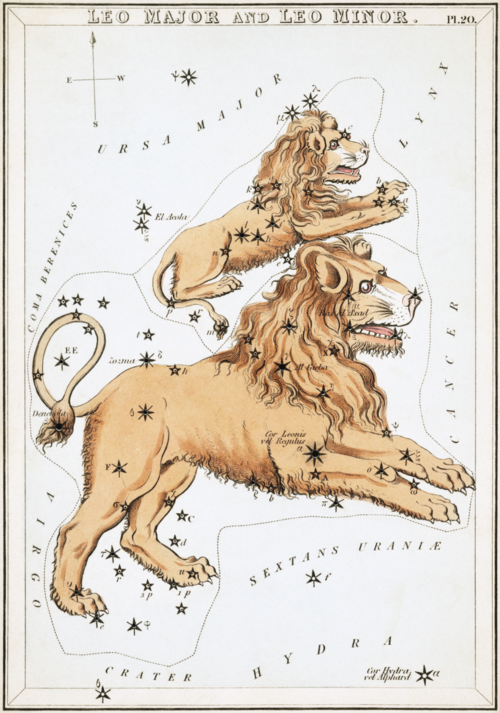

神々を救った半獣神の姿──ギリシャ神話にみる「山羊座」の由来

夜空に浮かぶ山羊座って、よく見るとちょっと変わった姿をしてるんですよね。上半身は山羊なのに、下半身はなんと魚。そんな不思議なかたちには、ちゃんとした神話が隠れてるんです。

この星座にまつわるのは、半獣神パンの物語。

ふだんの彼は陽気でちょっぴりおちゃめ、森で笛を吹いたりして遊んでるような神様なんですが──あるとき、恐ろしい怪物テュポーンが神々を襲いにやってきたんです。

そのときパンは、とっさに変身して川に飛び込むという機転を利かせ、神々に危機を知らせることに成功します。この機転が命を救ったんですね。

その勇敢さとひらめきが称えられて、星座になった……というわけなんです。

つまり山羊座は、「勇気」と「ひらめき」をあわせ持つ存在の象徴。

ちょっと変わった姿には、ちゃんと意味があるんですよ。

|

|

|

|

|

|

牧神パンと山羊の象徴──自然と音楽の神の役割

牧羊神パン

山に暮らす牧羊神パンが笛を吹きながら自然の中で休息している様子を描いた作品

─ 出典:Annibale Carracci -Wikimedia Commons Public Domainより ─

パンは、額に角をもち、下半身が山羊というちょっと風変わりな姿の神様。

でもその見た目とはうらはらに、森や牧場を自由に駆け回る、自然の恵みと音楽の楽しさを象徴する存在として、古代の人たちからとても親しまれていたんです。

彼の笛の音は、羊飼いたちの心をやさしく癒し、野山に響く旋律は、人間と自然を結びつける懸け橋のような役割を果たしていました。

まさに「自然そのもの」を体現している神様だったんですね。

パンと牧人たち

牧人の神としてのパンは、山羊や羊の群れを見守る守護者でもありました。

古代ギリシャの田舎で暮らす人々にとって、パンは欠かせない存在。牧草地では、家畜の安全や豊かな実りを願って彼に祈りを捧げたといいます。

パンの姿は、自然とともに暮らす人間の営みそのものを映していたんです。

田園に生きる人々のそばに、いつも彼の気配があったのでしょうね。

音楽の贈り物

パンといえば、やっぱりシリンクス(パンの笛)。

これは、彼が恋したニンフを追いかけている最中に生まれたという伝説が残っていて、その笛の音は森の中に柔らかく響き、自然と溶け合うような旋律を奏でていたんです。

その音色は、人々に喜びや癒しを届けてくれました。

音楽を通して、パンは自然のやさしさや、心をほどく静けさを分け与えていたのかもしれません。

山羊の象徴性

そして、パンの下半身である山羊──

この動物は、力強さや繁殖の象徴とされていて、荒々しい自然の厳しさと同時に、命の豊かさも表していました。

そんな山羊のイメージは、やがて山羊座の星座とも結びついていきます。

荒野をたくましく生きる姿、自然とともにある暮らし、そうしたメッセージがパンの姿を通して今も星空に刻まれているんですね。

つまりパンは、自然と音楽を通じて人間を守る、山羊の象徴をまとった神だったのです。

|

|

|

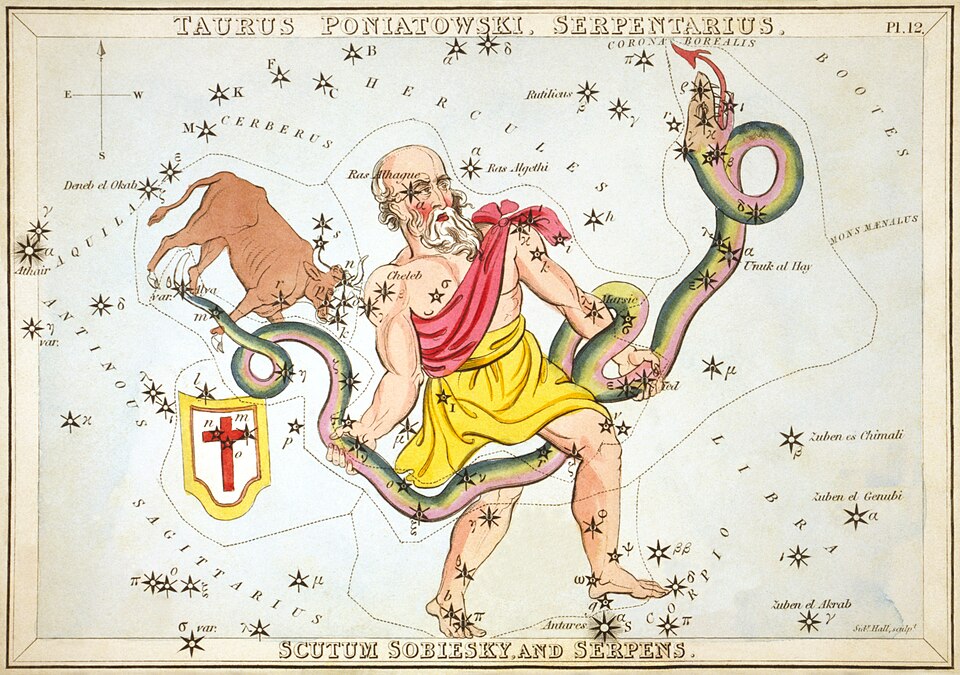

怪物テュポーンとの戦い──神々を救ったパンの機転

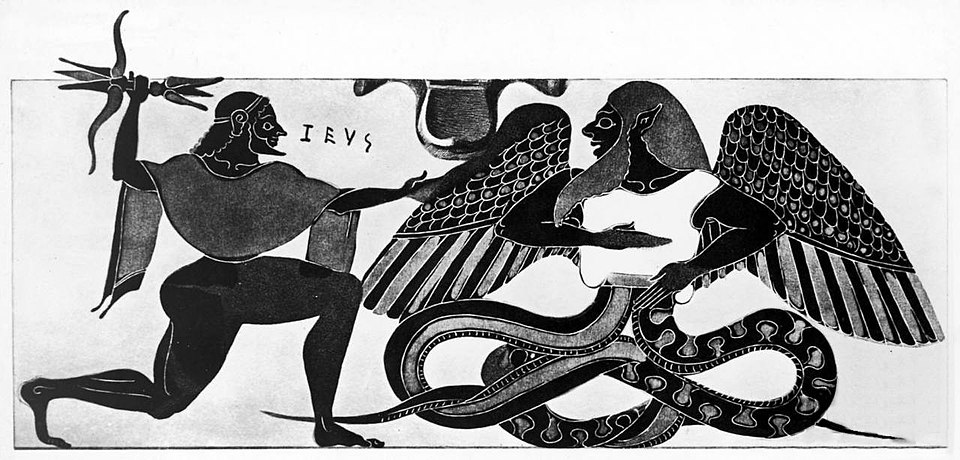

ゼウスとテュポーンの戦いを描いた図

巨人テュポーンに雷霆を投げつけるゼウスの場面。伝承では牧神パン(アエギパン)の機転で神々を助け、戦局に影響を与えたと語られる。

出典:A. L. Millin (author) / Creative Commons Public Domain Mark 1.0

ギリシャ神話の中でパンがいちばん勇敢に描かれる場面といえば、やっぱりテュポーンとの対決です。

このテュポーン、じつは大地の女神ガイアがゼウスに反旗を翻すために生み出した超弩級の怪物。炎を吐き、空そのものを震わせるほどの力を持っていたとされます。

もう、神々ですら太刀打ちできずに逃げ出すほどの強敵だったんです。

神々の混乱

テュポーンが現れたとき、オリュンポスの神々は大パニック!

慌てふためいた彼らは動物の姿に変身して、各地へバラバラに逃げていったと伝えられています。

あのゼウスでさえ、一時は退くしかありませんでした。

世界はまさに、恐怖と混乱の渦の中へ──。

この場面は、「どれだけ強くても、恐れを感じると人は迷うものだ」っていう、神話らしい教訓を映しているようにも感じますね。

パンの変身

そんな混乱の中、パンもとっさの判断で自分の姿を変えます。

上半身は山羊、下半身は魚という奇妙な姿に変身して、川へ飛び込んだんです。

このちょっと変わった形こそが、のちの山羊座のもとになったといわれているんですよ。

このエピソードは、「恐怖に立ちすくむのではなく、柔軟に動く知恵」が大切だということを教えてくれます。

ただ逃げたのではなく、「どうすれば生き延びられるか」を即座に判断して行動した結果なんですね。

ゼウスを助ける勇気

そしてパンは、そのまま逃げて終わり……じゃありませんでした。

のちにゼウスのもとへ戻り、テュポーンとの戦いを支えたと語られています。

恐怖に飲み込まれず、知恵と勇気を両方使って乗り越える。

パンの姿は、まさに「本当の勇気ってこういうことだよ」と語りかけてくるようです。

自然の神でありながら、人間くさい臆病さと、それを乗り越える強さ──

パンはそんな親しみやすくて、でも芯の強い存在として、今も神話の中で輝き続けているんです。

つまり山羊座の由来は、恐るべき怪物との戦いで神々を救ったパンの知恵と勇気を語っていたのです。

|

|

|

天空に刻まれた姿──「山羊座」として残された神話的意味

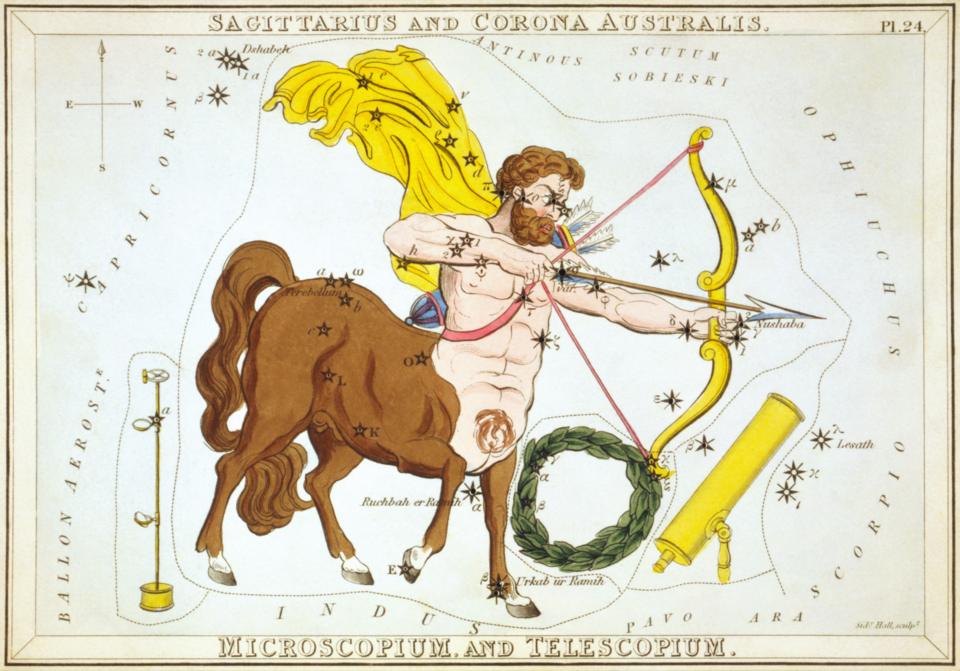

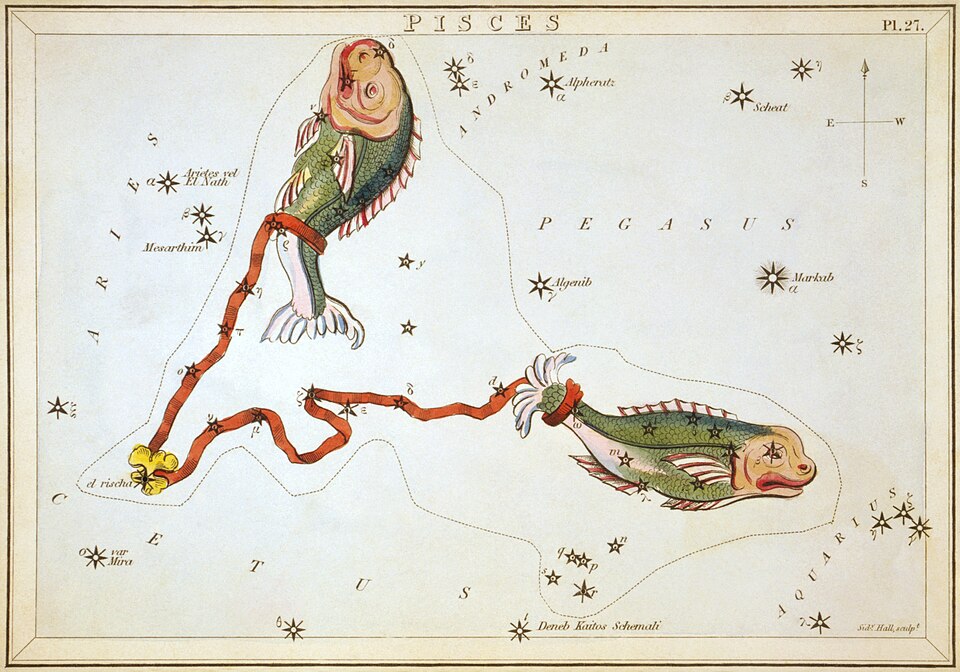

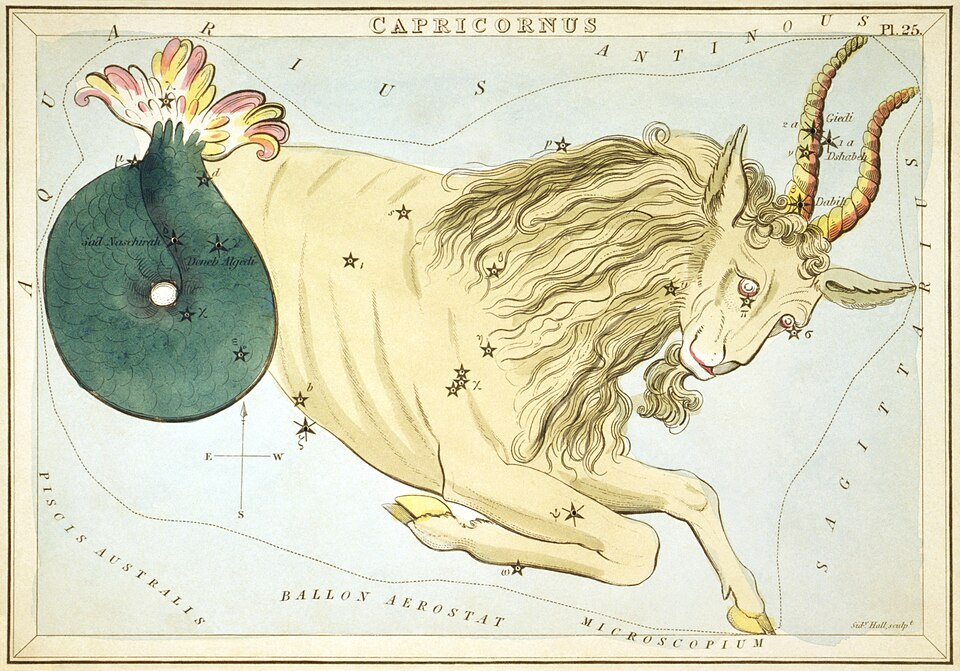

山羊座の星座図

「海の山羊」として描かれる山羊座は、牧神パンがテュポーンから逃れる際に下半身が魚となった姿と結び付けられ、ゼウスを助けた功で天へ上げられたと語られる。

出典:Sidney Hall(著作権者) / Wikimedia Commons Public Domain Mark 1.0より

パンのとっさの機転と勇気ある行動は、ゼウスから称えられることになります。

その功績は夜空に山羊座として刻まれ、今も星々の中にその姿を残しているんですね。

パッと見はちょっとおかしな姿──山羊の上半身に、魚のしっぽ。でも実はそこに、とても深い意味が込められているんです。

山羊と魚の融合

山の象徴である山羊と、水の世界をあらわす魚の尾。

この不思議な組み合わせは、自然界のふたつの極をつなぐ存在として受け止められてきました。

山を駆け抜ける力強さと、水中を生き抜くしなやかさ。

パンはその両方を併せ持つことで、どんな状況でも適応できる生きる知恵を象徴する存在となったんです。

「変わった姿=柔軟な生き方の象徴」だったんですね。

自然の厳しさに向き合うとき、人間が学ぶべき姿勢を映しているとも言えるでしょう。

守護の星座として

古代の人たちは、困難に立ち向かうとき、夜空に山羊座を見上げました。

とくに旅人や航海者にとっては、心の支えとなる守護の星座だったんです。

暗く不安な夜にも、星は変わらずそこにあって、静かにこう語りかけてくるんですよね──「大丈夫、道はある」って。

星々の光は、ただの明かりじゃなく、自然の神々が見守っている証だったんです。

現代に受け継がれる意味

今の占星術でも山羊座は「忍耐」「努力」「堅実さ」の星座とされますよね。

それは、あの神話に込められたメッセージが今も息づいているから。

どれだけ不安や混乱に飲まれても、逃げずに、でも柔軟に生きる。

そんな姿勢が、人々にとって理想の生き方とされてきたんです。

だから山羊座は、「不安を超えて前へ進むための道しるべ」なんです。

そして今日も、夜空の高いところで静かに輝き続けているんですよ。

つまり山羊座は、自然と調和しながら恐怖を超える力を与える星座だったのです。

|

|

|