神々と詩人を結ぶ音色──ギリシャ神話の楽器「リラ」にまつわる伝説

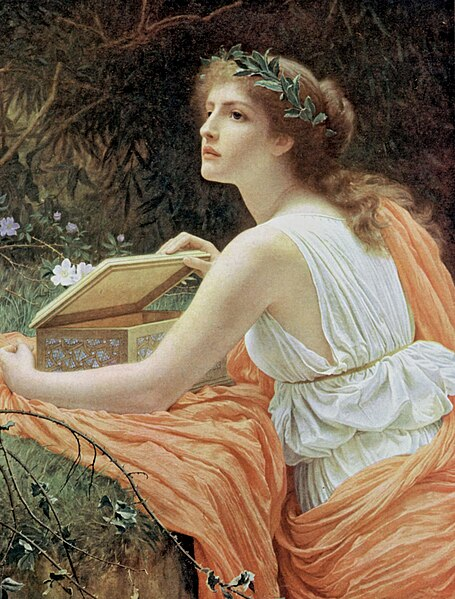

リラを弾く女性

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャ神話の中でリラ(竪琴)は、神さまたちや詩人たちの物語にそっと寄り添う、特別な楽器だったんです。

その澄んだ音色は宇宙の調和そのものをあらわしていて、リラを奏でる者には言葉を超えた不思議な力が宿るとも信じられていました。

たとえば、発明したのは神々の使者ヘルメス。そして、それを受け取ったアポロンは芸術の神としてリラを奏で、人々を魅了しました。さらにオルフェウスになると、なんとそのリラで冥界の扉まで揺るがせたんですよ。

つまり、神と詩人をつなぐリラの音は、「調和と霊力」の象徴だった──神話の中で何度もそう語られてきたんです。

|

|

|

|

|

|

ヘルメスの発明──亀の甲羅から生まれたリラ

ヘルメスがアポロンにリラを手渡す場面

牛を盗んだ騒動のあと、リラを発明したヘルメスが、その楽器をアポロンに手渡す神話の一幕。

出典:Photo by Annibale Carracci / Wikimedia Commons Public domain

リラって、どうやって生まれたと思います? いちばん有名なのは、やっぱりヘルメスが発明したっていうエピソードです。しかも彼、まだ赤ちゃんだったのに、もう頭の回転がすごくて、なんと亀の甲羅を使って楽器を作っちゃったんです。

甲羅に牛の腸を張って弦にする──その突拍子もない発想からリラが誕生しました。ただの楽器じゃなくて、神と人をつなぐ新しい道具として受け止められたんですね。音色はふわっとやわらかくて、聴く人の心を落ち着かせる力があるって信じられてました。なんなら鳥や風までもが、その音に耳を澄ませるって語られていたほどです。

発明の背景

ヘルメスって、生まれたその日からずる賢さとひらめきを発揮するタイプの神さまでした。リラを作ったのも、好奇心と遊び心がきっかけだったって言われてるんです。

ふつうなら「ただの亀の甲羅」で終わるものを、楽器に変えちゃう。そういう自由な発想が、自然のものを神の力で新しいカタチに変えるという、神話ならではの創造性にあふれてるんですよね。この発明こそが、神話に“文化”という扉を開いた瞬間だった──そう言ってもいいかもしれません。

アポロンとの取引

アポロンの牛を盗もうとするヘルメス

出典:Rijksmuseum / Wikimedia Commons CC0 1.0

ヘルメスはリラを作ったあと、ちょっとイタズラ心が過ぎて兄のアポロンの牛を盗んじゃいます。当然、アポロンはカンカン。でもその謝罪のしるしとしてリラを差し出したんですね。

怒っていたアポロンも、リラの音を聴いたとたんに心がふっと和らいで、「これ、めっちゃいいじゃん……」と受け入れます。このやりとりは、音楽が争いをなだめ、調和をもたらすっていう象徴的なエピソードなんです。リラは、最初から仲直りの道具として登場してたんですね。

文化的な広がり

リラは神話の中だけのものじゃなくて、古代ギリシャのふつうの暮らしにも溶け込んでいました。お祭りのときに演奏されたり、詩の朗読に合わせて奏でられたり、さらには教育の場でも、子どもたちがリラを習ったっていうんです。

その出発点がヘルメスの物語にあるからこそ、音楽は神からの神聖な贈り物って受け止められていました。人々はリラの音を聴きながら、神話の世界と自分たちの毎日とを重ね合わせていたんですね。まるで、「神々の声」がすぐそばで響いてるかのように。

つまりリラは、ヘルメスの発明として生まれ、人間と神を結ぶ文化の象徴となったのです。

|

|

|

アポロンとリラ──音楽と調和の象徴

リラを手にしたアポロンの彫像

音楽と詩の守護神アポロンを表す大理石像で、リラはその象徴的な楽器として描かれる。

出典:Photo by Daderot/バチカン・キアラモンティ美術館/Wikimedia Commons CC0 1.0(画像利用ライセンス)

アポロンといえば音楽・予言・秩序の神。そんな彼が手にしていたのが、リラという美しい竪琴でした。その澄んだ音色は、まるで調和と理性をそのまま音にしたようなもの。リラはアポロンの神格を映す“音の鏡”だったんですね。

リラを奏でるアポロンの姿は、彫刻や壺絵など、古代の芸術作品にたくさん登場しています。ただの楽器というより、「アポロンといえばリラ」って言われるくらい、大切なアイコンになっていたんです。

アポロンと芸術

アポロンのリラが奏でる旋律は、バラバラなものを整えてくれるような秩序と均衡の音。古代ギリシャの人たちは、音楽を「楽しみ」だけじゃなくて、宇宙の調和を感じさせる神聖な力だと捉えていました。

アポロンがリラを弾くことで、音楽は学問や芸術と深く結びついていきます。その姿は、理性と美の理想をそのまま形にした存在──まさにみんなの憧れだったんです。リラはアポロンの象徴として欠かせない存在だったんですね。

アポロンとムーサイ

ヘリコン山のアポロンとムーサイ

詩歌と音楽を司るアポロンが9人のムーサに囲まれ、竪琴を奏でる様子

出典:Claude Lorrain (artist) / Public domainより

アポロンは芸術の女神たち、ムーサイ(ムーサの複数形)のリーダー役でもありました。彼がリラを奏で、ムーサイが歌声を重ねることで、世界に詩や音楽の力が広まっていったんです。

その響きは、人々に知識や芸術をもたらす“架け橋”のようなもの。アポロンとムーサイのハーモニーは、学問と文化の象徴として神話の中に輝いています。人々にとってそれは、心をうるおす精神のごちそうでもあったんですね。リラはそんな芸術の導き手としての証だったんです。

競演と勝利の物語

アポロンは音楽勝負でもリラを手に取り、その力をはっきりと示します。たとえば、牧神マルシュアスとの対決。彼の笛に対して、アポロンはリラを奏で、見事に勝利を収めました。

その音色は理性と秩序をまとっていて、マルシュアスの自由すぎる音にはない落ち着きがあったんですね。この物語は、神の力には人間は及ばないという教訓でもありました。

リラは、勝利と秩序を象徴する“神話のシンボル”として、ずっと語り継がれていったんです。ただの楽器じゃないんです、ほんとに。

つまりアポロンのリラは、芸術と秩序、そして勝利を象徴する楽器だったのです。

|

|

|

オルフェウスの竪琴──死者すら魅了する旋律

冥界からエウリュディケを導くオルフェウス

暗い冥界の入口で、竪琴の力で愛する者を連れ戻そうとする場面

出典:Photo by Jean-Baptiste-Camille Corot / Wikimedia Commons Public domainより

オルフェウスといえば、竪琴ひとつで死者の国までも動かした伝説の音楽家。彼の奏でる音はただ美しいだけじゃなくて、大切な妻エウリュディケを取り戻す旅の中で、とてつもない力を発揮したんです。

竪琴の響きは、神話の中で愛と芸術の力の大きさを伝える象徴になりました。その旋律は、生と死のあいだすら超えていく──そんな音だったんですね。

冥界への旅

愛する妻エウリュディケを失ったオルフェウスは、深い悲しみを胸に冥界へと足を踏み入れます。手にしていたのは、あの竪琴。彼が奏でた調べは、なんと冥界の王ハデスと女王ペルセポネの心をも揺さぶり、ふたりは彼に特別な許しを与えたんです。

人々はこの物語から、音楽が命の境界すらも越える力を持つと実感したのです。

だからこそ竪琴は、ただの楽器じゃなく死と再生の象徴として語られてきたんですね。

自然と竪琴の力

でもオルフェウスの竪琴のすごさは、それだけじゃありません。森の木々や動物たちがその音に耳を澄ませ、動かないはずの岩までもが動いたっていう伝説もあるんです。

その様子は、音楽が自然と調和する力を持っていることの証。彼の竪琴の音は、人間と自然のあいだの壁をスッと越えていく、普遍的な芸術の力を体現していたんですね。

悲劇的な結末

エウリュディケの死を嘆くオルフェウス

愛するエウリュディケが再び死の国に引き戻される刹那を描いたもの

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

でも、物語の結末は決してハッピーとはいえません。冥界から地上へ戻る途中、オルフェウスは「後ろを見てはいけない」という約束を破って、エウリュディケを振り返ってしまうんです。

その瞬間、彼女は影のように消えてしまい、彼は再び彼女を失うことに……。

音楽の力はすごいけれど、それでもすべてを救えるわけじゃない──この悲劇は、そんな現実も教えてくれます。

それでも彼の竪琴の音は、人間の愛の深さと限界を語るものとして、ずっと残りました。 竪琴は希望と絶望の両方を映す象徴であり、オルフェウスの物語は今もなお「音楽と愛の試練」を静かに語りかけてくるんです。

つまりオルフェウスの竪琴は、愛と芸術が死の境界を越える力を象徴していたのです。

|

|

|