ゼウスの愛と変身の物語──ギリシャ神話にみる「おうし座」の由来

古代の人たちは、夜空をただの星の集まりなんて思っていませんでした。その輝きの中に、神さまたちや英雄の姿を見いだして、物語として語り継いできたんです。

とくにゼウスがいろんな姿に変わって人間の世界に関わるエピソードはたくさんあって、そのひとつがエウロペ誘拐の神話です。ゼウスは美しい白い牡牛に変身して、王女エウロペをそっと連れ去ったんですね。

でもこれはただの恋の話じゃありません。その出来事がおうし座の誕生につながって、ゼウスの姿は夜空にしるしとして残されたんです。星になった物語は、今も空の上で語られ続けているんですよ。

|

|

|

|

|

|

エウロペ誘拐の神話──白い牡牛に姿を変えたゼウス

『エウロペの誘拐』

ゼウスが白い牡牛に変身し、フェニキアの王女エウロパを誘拐する場面を描いた油彩

─ 出典:1632年レンブラント作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャ神話の中でもとくに有名なのが、ゼウスとエウロペの物語です。エウロペはフェニキアの王女で、その美しさは海を越えて、遠い国々にまで語り伝えられていたといいます。

ゼウスは彼女をひと目見た瞬間、心を奪われてしまいました。でもそのまま神として近づけば、恐れられてしまうかもしれない……そう考えたゼウスは、真っ白な牡牛に姿を変えて、人々の前に現れたんです。

王女を魅了した牡牛

ある日、エウロペが仲間たちと海辺で遊んでいると、どこからともなく一頭の白く美しい牡牛が現れました。おだやかな目と上品な佇まいに心を奪われたエウロペは、つい背中にまたがってしまったんです。

……その瞬間、牡牛は突然海へと飛び込みます!驚いたエウロペは逃げることもできず、波の上を進む牡牛にそのまま運ばれていってしまうんですね。

クレタ島への誘拐

その牡牛の正体はゼウスでした。彼はエウロペを連れてクレタ島へ渡り、そこでようやく本当の姿を明かします。そして彼女を妻として迎え入れたと伝えられているんです。

ふたりのあいだにはミノス王をはじめとする名高い王たちが生まれ、その血筋はやがてクレタ文明やギリシャの王家のルーツへとつながっていきます。つまりこの物語は、ただの恋のお話じゃなくて、文明と歴史の始まりを象徴する神話だったんですね。

牡牛が持つ神秘性

古代の地中海世界では、牡牛は特別な動物でした。力、豊かさ、そして生命を象徴する存在。ゼウスが牡牛の姿を選んだのも、そうした神聖な意味をまとわせたかったからなんです。

エウロペ誘拐の神話には、自然への信仰と神話的世界観が溶け合っていて、人々の心に深く残る象徴の力が込められていたんですね。夜空に浮かぶおうし座を見るとき、この神秘的な物語がそっと思い出されるのかもしれません。

つまりゼウスとエウロペの物語は、愛と変身を通して文明や自然信仰を結びつける重要な神話だったのです。

|

|

|

おうし座誕生の由来──神話から天空へ昇った牡牛の姿

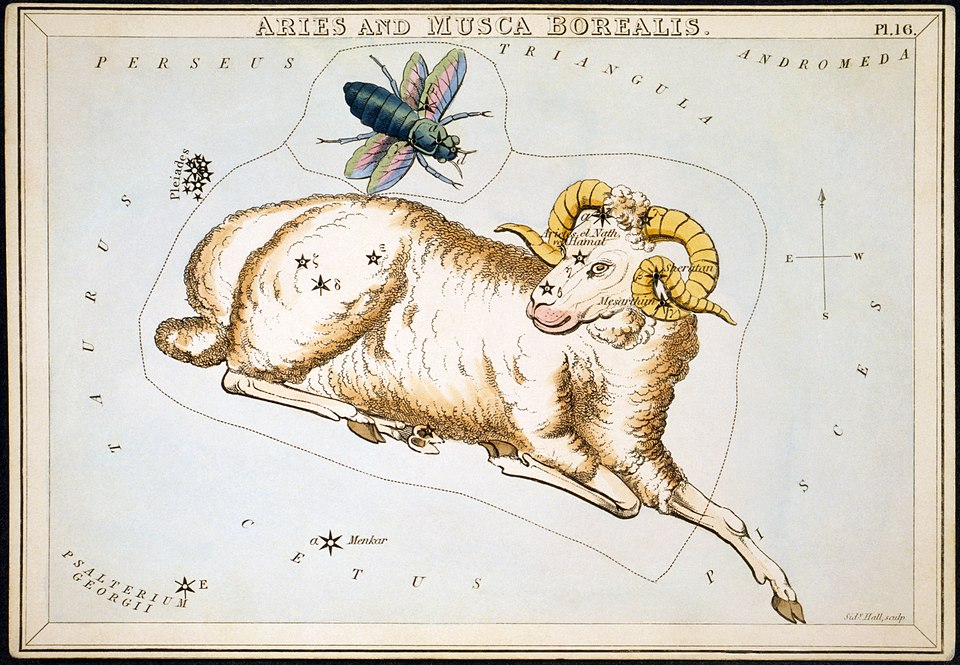

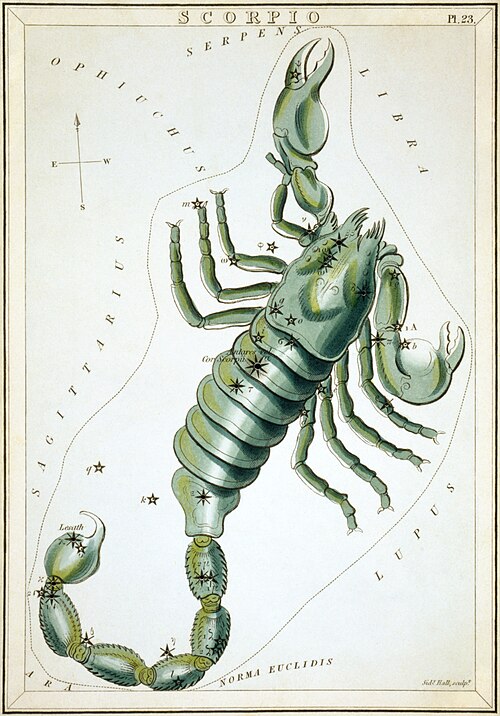

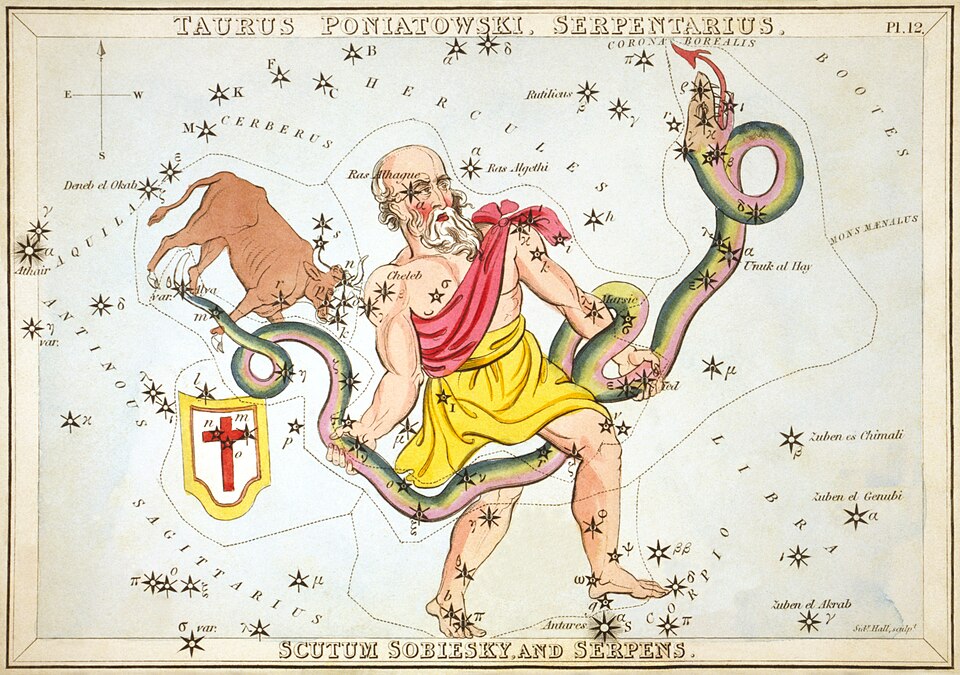

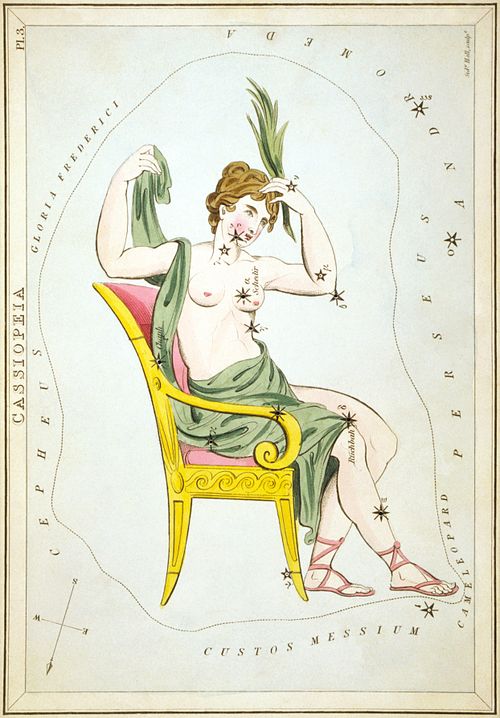

おうし座を描いた星図

おうし座はギリシャ神話のゼウスが白い牡牛に化けてエウロペを連れ去った物語に結びつく星座で、古典的な星図はその象徴性を強調して描く。

出典:Photo by Sidney Hall / Wikimedia Commons Public domain

エウロペ誘拐の神話は、そのままおうし座の誕生に結びついて語られるようになりました。神さまや英雄が星座になる話はギリシャ神話ではよくありますが、この場合はなんと──ゼウスが変身した牡牛そのものが、夜空に姿を残すことになったんです。

星座になった牡牛

ゼウスは、自分とエウロペの物語を永遠に伝えるため、自分が化けた真っ白な牡牛を夜空に昇らせたと言われています。恋の記憶を空に刻むことで、エウロペへの思いを形として残したんですね。

こうしておうし座は、春の夜空を彩る大きな星座として、人びとの目に留まり続けてきたんです。

天に刻まれた神話の記憶

夜空にまたたく牡牛の星たちは、ただ並んでいるだけじゃありません。そこには神話の記憶が込められていて、ゼウスの愛の物語が静かに映し出されているんです。

星座を見上げるたびに、人びとはゼウスとエウロペの物語を思い出し、神話の世界と自分たちの暮らしが空を通してつながっている──そんな感覚を味わっていたんですね。

季節を告げる星座として

おうし座は春の星座としても知られていて、その姿が空に現れると「そろそろ種まきの季節だな」って気づく目印になっていました。

つまりこの星座は、神話のシンボルであるだけじゃなく、農耕のリズムを教えてくれる自然のカレンダーでもあったんです。空に浮かぶ牡牛は、愛の記憶と季節のサイン、その両方を背負って輝き続けているんですね。

つまりおうし座は、ゼウスとエウロペの物語を天に残しつつ、人々の暮らしを導く星座として受け継がれてきたのです。

|

|

|

文化に残る「おうし座」──芸術・占星術・星座物語への影響

おうし座は、神話の枠を飛び越えて、さまざまな文化や思想の中に深く根を張ってきました。芸術、占星術、そして星座の物語──どの場面にも、あの牡牛の姿が登場してきたんです。

その存在感は、ただ空に浮かぶ星の並びではなく、人間の想像力を形にした象徴として受け止められてきたと言ってもいいかもしれませんね。

絵画や彫刻に描かれた牡牛

ルネサンス時代以降のヨーロッパ美術では、エウロペの誘拐を題材にした絵画や彫刻がたくさん生まれました。白い牡牛にまたがるエウロペの姿は、愛・誘惑・神秘を象徴するモチーフとして繰り返し描かれてきたんです。

波を越える牡牛、たなびく衣をまとったエウロペ──そんな神話の一場面が、キャンバスや大理石の中でいきいきと蘇ることで、見る人に物語の息吹を届けてきたんですね。

占星術における牡牛

おうし座は、占星術の中でも特に安定感と豊かさを象徴する星座とされてきました。地に足がついたエネルギーをもたらす存在として、古くから人々の性格や運命を読み解く手がかりになっていたんです。

今でも安心感や実りといったイメージで語られることが多く、時代が変わっても、牡牛の持つ意味はしっかり息づいているんですね。

星座物語としての継承

夜空を見上げて星の話をするとき、おうし座は必ずと言っていいほど登場します。子どもたちに語られる神話としても親しまれ、星座神話の代表格として定着してきたんです。

空に刻まれた物語が、親から子へ、世代から世代へと受け継がれていく──そんな役割を担っている牡牛は、まるで「記憶を運ぶ舟」のような存在なんですね。夜空の星たちは、そうやって静かに、でも力強く、物語を未来へつないでくれているのです。

つまりおうし座は、芸術や占星術、そして星座物語を通じて文化の中に生き続けてきたのです。

|

|

|