ギリシャ神話の特徴とは?世界を魅了する物語の本質

古代ギリシャ神話って、単なる昔の物語じゃないんです。今でも世界中の人を惹きつけてやまない、不思議な魅力を放っているんですよ。

だってそこには、神さまたちが人間みたいに怒ったり恋したり嫉妬したりする姿があって、命を懸けて怪物に挑む英雄の冒険があって、さらに自然や宇宙のしくみを理解しようとする知恵まで込められているからなんです。

要するにギリシャ神話の魅力は、「人間味あふれる神々」「心を躍らせる冒険譚」「自然や思想との結びつき」──この三つが織り重なった、時代を超えて共鳴する物語だってことなんです。

|

|

|

|

|

|

人間的な神々の性格と行動

ヘラがゼウスとイオを見つける場面

ゼウスの密会を見抜いたヘラの嫉妬を主題化した場面。神の感情が露わになる描写には、権力者であっても揺れ動く心の人間味がにじむ。

出典:Photo by Pieter Lastman (1583 - 1633)/ Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャ神話の大きな特徴って、やっぱり神々が人間と同じように感情をむき出しにするところなんです。悩んだり、喜んだり、怒ったり……そんな姿が描かれていたからこそ、古代の人々も自分たちの生活と重ねて物語を楽しめたんでしょうね。

ゼウスの愛と嫉妬

天空を支配する王ゼウスは、雷を操る絶対的な存在。でもその一方で、とんでもなく恋多き神でもありました。数えきれないほどの女性に恋をしては、そのたびに大騒ぎ。愛に突き動かされて無茶をする様子は、まるで人間の王様が権力と感情のはざまで揺れ動いているみたいなんです。

神でありながら嫉妬や怒りを隠さないゼウスの姿は、人々にとってむしろ親しみを覚えるポイントでした。だからギリシャ神話は、ただの空想じゃなく、妙にリアルに感じられたんでしょうね。

ヘラの怒り

ゼウスの正妻ヘラは、結婚と家庭を守る女神。でも夫の浮気には黙っていられず、烈火のごとく怒ることもしばしばありました。浮気相手やその子どもにまで容赦なく罰を下す姿は、まるで昼ドラのよう。

「神様だって夫婦げんかするんだ」──そう思いながら物語を聞いていた人もきっと多かったはずです。神々の物語なのに、人間関係のドロドロ劇をのぞいているような面白さがあったんですね。

オリュンポスの人間味

他の神々も同じ。勇気を見せたり、喜びにあふれたり、時には悲しみに沈んだり、欲望に突き動かされたりします。美の女神アフロディテは愛に振り回され、戦の神アレスは激情に突っ走る。その姿って、まさに私たちが日常で目にする人間模様そのものなんです。

だから神々は遠い存在じゃなく、身近な登場人物のように感じられる。こうした神々の人間臭さこそが、ギリシャ神話が長く語り継がれてきた理由のひとつなんでしょうね。

神々が人間のように振る舞うからこそ、物語は親しみやすく、共感を呼ぶものになったのですね。

|

|

|

英雄譚と冒険物語の豊かさ

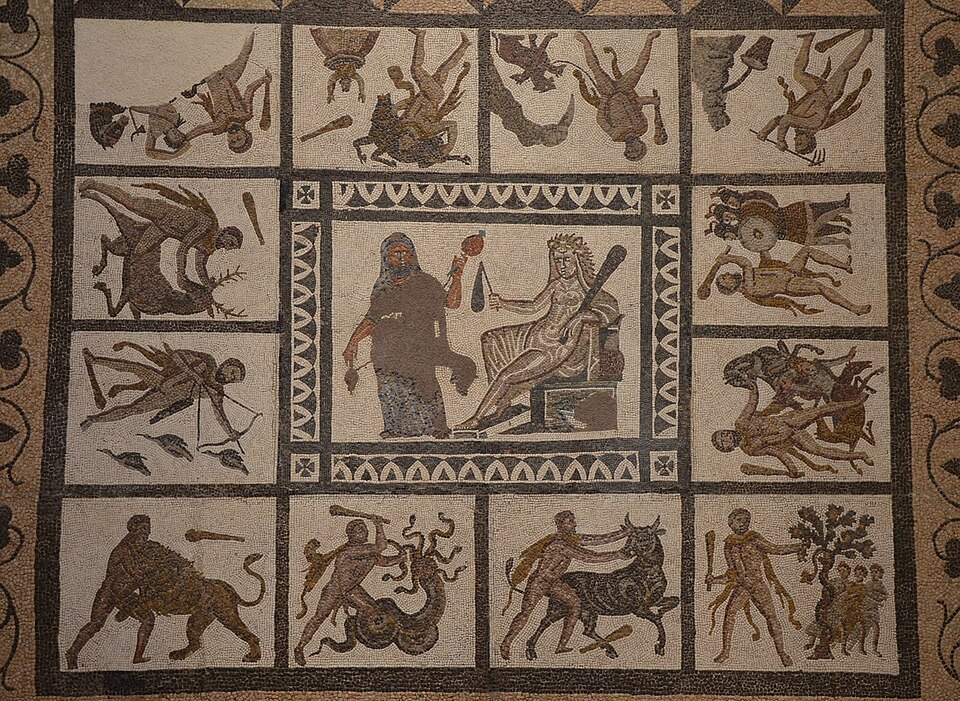

「十二の功業」を1枚に配した床モザイク

英雄譚の主要場面を円形に並べ、一連の試練を一望できる構図になっている。

出典:リリア出土ローマン・モザイク(3世紀)/Photo by Carole Raddato / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 / title『Mosaic_with_the_Labors_of_Hercules,_3rd_century_AD,_found_in_Liria_(Valencia),_National_Archaeological_Museum_of_Spain,_Madrid』より

ギリシャ神話のもうひとつの大きな魅力は、やっぱり英雄たちの冒険物語の幅広さなんです。ただ力が強いだけじゃない。知恵を働かせたり、人間らしい弱さをのぞかせたりするからこそ、読む人の心をしっかりつかむんですよね。

ヘラクレスの十二の功業

ヘラクレスといえば、誰もが知ってるギリシャ最強クラスの怪力男。そんな彼に課されたのが十二の難業と呼ばれる途方もない試練でした。

たとえばネメアの獅子退治。どんな武器も通じない怪物に、なんと素手で立ち向かって勝利を収めたんです。ヒュドラとの戦いでは、首を切っても再生する怪物に苦戦しながらも、仲間と知恵を出し合って見事に打ち破りました。

ヘラクレスのすごさは、単なるパワー勝負じゃなくて、「どう難題を切り抜けるか」という工夫と勇気にあるんです。

ペルセウスとメドゥーサ

ペルセウスの冒険は、ギリシャ神話の中でも特にドラマチック。相手は視線を浴びただけで石に変えてしまう怪物メドゥーサです。

そんな強敵に挑むため、ペルセウスは神々から授かった鏡のような盾や翼のあるサンダルを使って立ち向かいました。正面から勝負すれば命はない。でも彼は知恵と勇気を武器に勝利をつかんだんです。そこには「力だけじゃ足りない、知略と信念が大事なんだ」という教えが込められているんですね。

オデュッセウスの冒険

『オデュッセイア』の主人公オデュッセウスは、トロイア戦争のあと故郷に帰りつくまでに、なんと10年も漂流しました。

その旅の中で、一つ目巨人のキュクロプスや歌声で人を惑わせるセイレーン、魔女キルケなど、次々と現れる難敵に挑んでいきます。

でもこれはただのサバイバルじゃありません。ピンチのたびに機転を利かせたり、仲間との絆を大事にしたり……まさに知恵と心の強さが光る冒険物語なんです。だからこそ、現代でも小説や映画の題材として愛され続けているんでしょうね。

英雄譚の多彩さこそが、ギリシャ神話を飽きさせない魅力の源なのです。

|

|

|

自然現象や哲学思想との結びつき

農耕神デメテル

冥界へ連れ去られた娘ペルセポネを思い悲しみに暮れている。ギリシャ神話ではその悲しみが大地の不作をもたらし、季節の循環に繋がると解釈される。

出典:Photo by Evelyn De Morgan / Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャ神話は、ただのストーリーじゃありません。自然や思想とも深くつながっていて、古代の人々は日々の「なぜ?」に対する答えを、神話の中に見つけていたんです。

自然を神格化する視点

雷が鳴ればゼウスの仕業、海が荒れればポセイドンが怒ってる──そんなふうに、自然現象を神々の意思としてとらえていたんですね。

地震が起これば「ポセイドンが大地を突いたから」、嵐が来れば「ゼウスが雷を投げつけたから」って具合に。

見えない自然の力を、神さまの物語として理解する──それが古代人の知恵だったわけです。だからこそ、神話は自然への怖れや敬意を持つためのよりどころになっていました。

季節と豊穣の神話

デメテルとペルセポネの物語は、四季の変化を説明する有名なエピソードです。娘ペルセポネが冥界にいるあいだ、母デメテルは悲しみにくれて大地を不毛にする──それが冬。

そして春になると、ペルセポネが地上に戻り、母の喜びで大地はふたたび潤う。これが春と夏のはじまりです。

こうした神話を通して、農作業のサイクルや収穫の喜びを自然と結びつけていたんですね。神話と農耕生活は、切っても切れない関係だったんです。

哲学との連続性

時代が進むと、神話は単なる昔話ではなく、思想の出発点として見直されていきます。

たとえばプラトンは神話を寓話ととらえ、「人間の魂とは?」「正義とは?」「宇宙の秩序とは?」といったテーマを深掘りしました。

ソクラテスやアリストテレスもまた、神話を手がかりにして倫理や自然の本質にせまっていったんです。

つまり神話は、子ども時代の読み物でありながら、大人になってからの哲学的探究の土台にもなったんですね。物語と思想のあいだに、ちゃんと橋がかかっていたというわけです。

自然や思想と結びつくことで、神話は知恵の物語としても人々を導いたのですね。

|

|

|