夜空に刻まれた神々の物語──ギリシャ神話と星座の深いつながり

夜空を見上げてみると、そこに輝く星たちは、ただの光の点じゃないんです。古代の人びとは、あの星々の中に神々の姿や英雄の冒険を見いだして、自分たちの物語を夜空に刻み込んできました。

古代ギリシャの人たちにとって、星座っていうのは単なる天体観測の目印じゃなくて、「神話の舞台装置」みたいなものでした。星を線でつないで形を描き、そのかたちに物語を重ねていくことで、広大な宇宙と自分たちの暮らしをつなげようとしていたんですね。

そこには、自然への畏れと敬い、そして物語を通じて世界を理解しようとする、すごく人間らしい気持ちがあったんです。

つまり、夜空にちりばめられた神々の物語っていうのは、自然と物語と人の心がひとつになった文化の足跡なんです。古代ギリシャの人びとが、宇宙をどう見ていたか──その感性が、今も星座というかたちで私たちの頭上に残っているんですね。

|

|

|

|

|

|

神話と星座の始まり──古代ギリシャ人が見た天空の物語

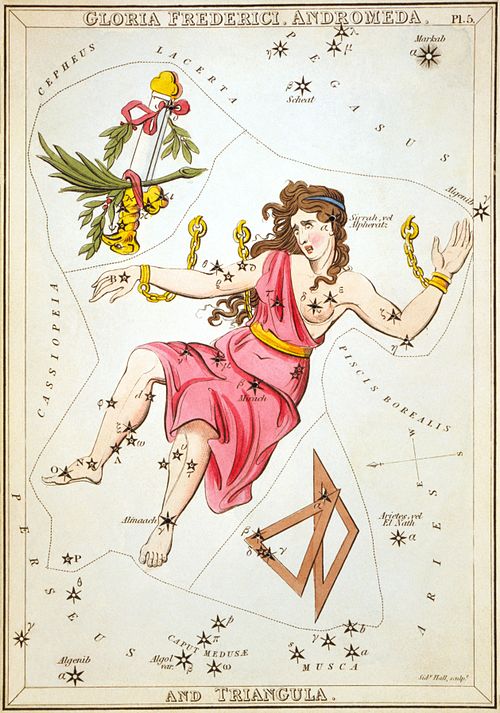

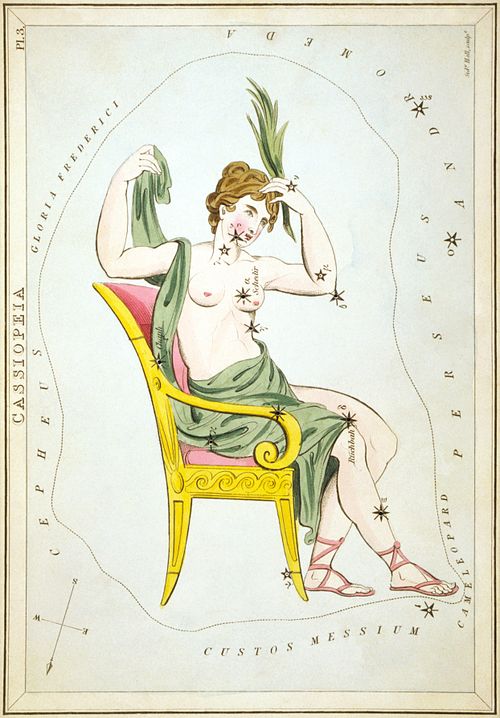

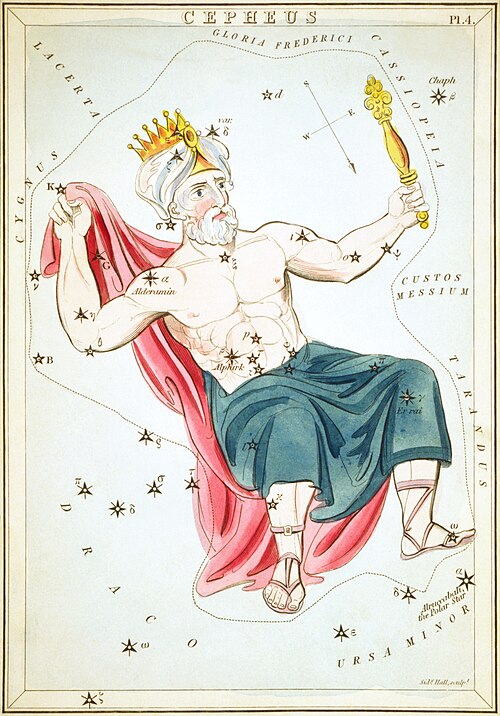

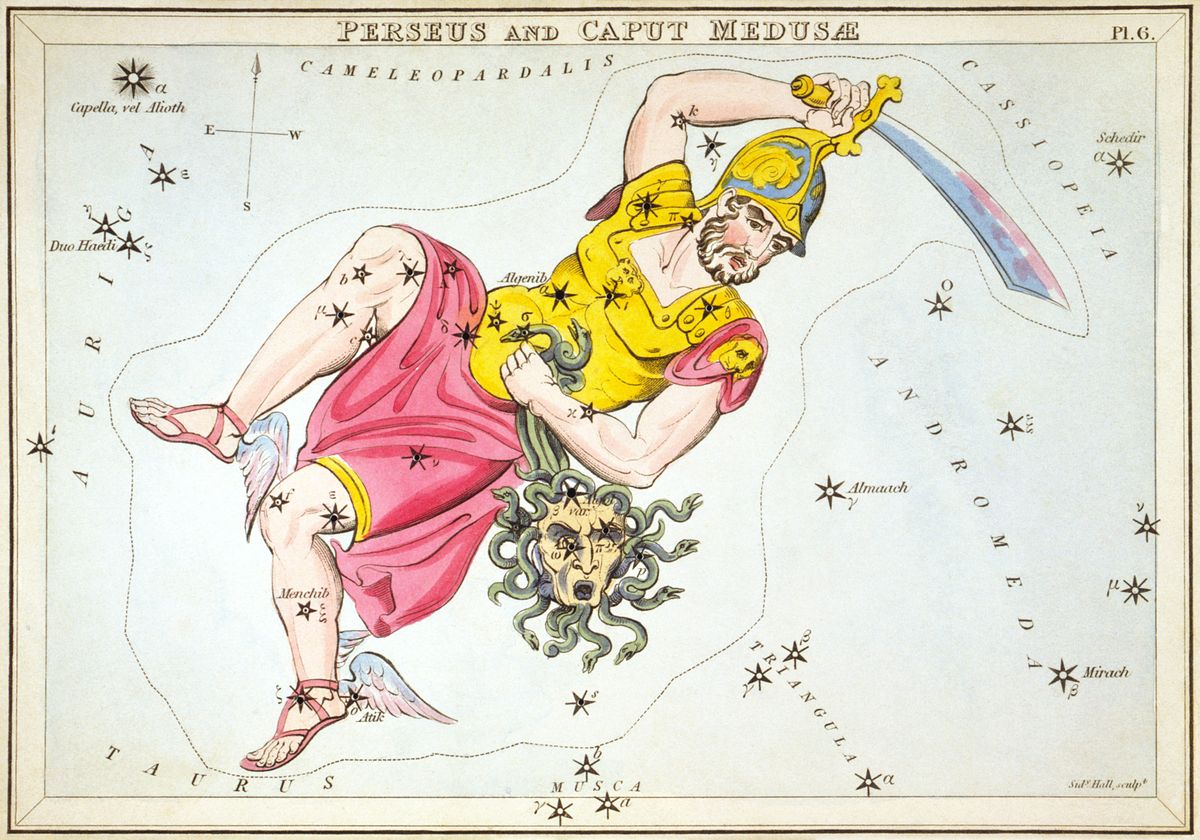

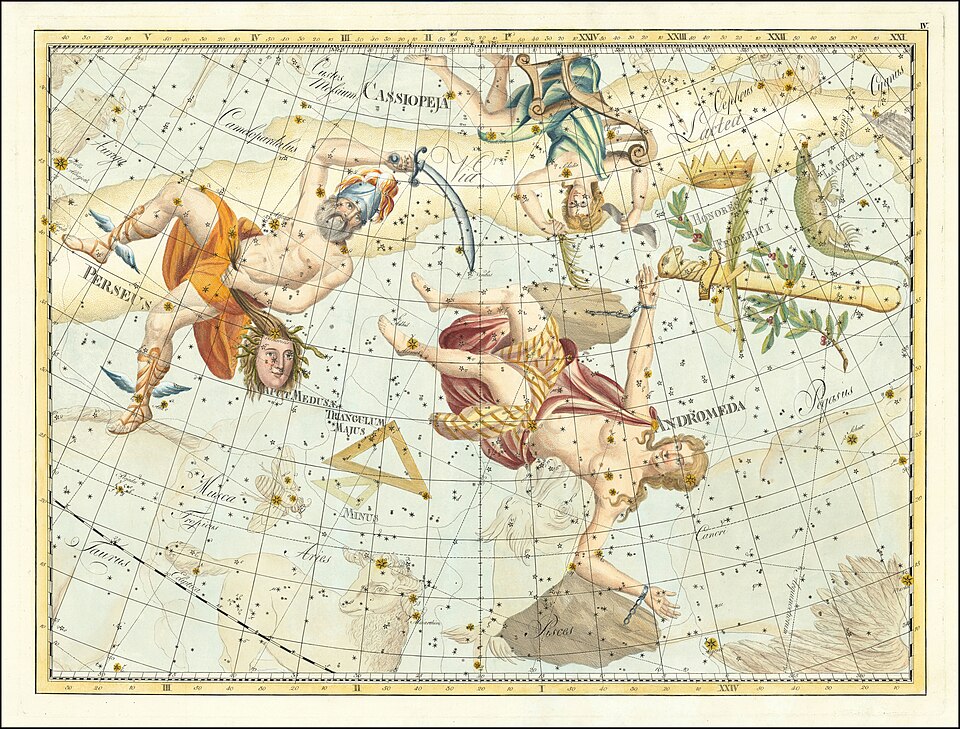

ギリシャ神話と星座──カシオペア・ペルセウス・アンドロメダ

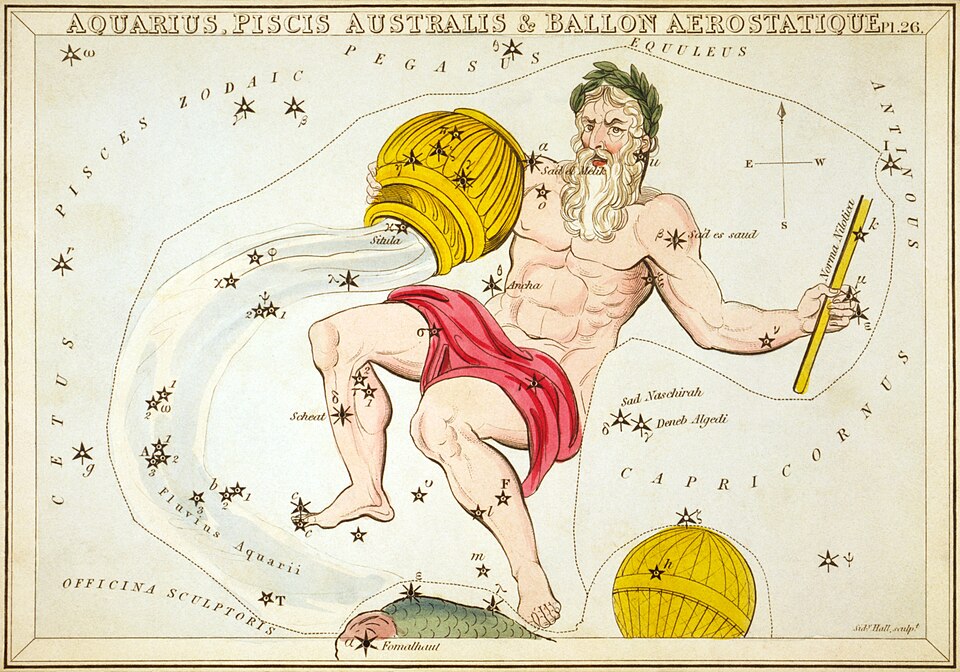

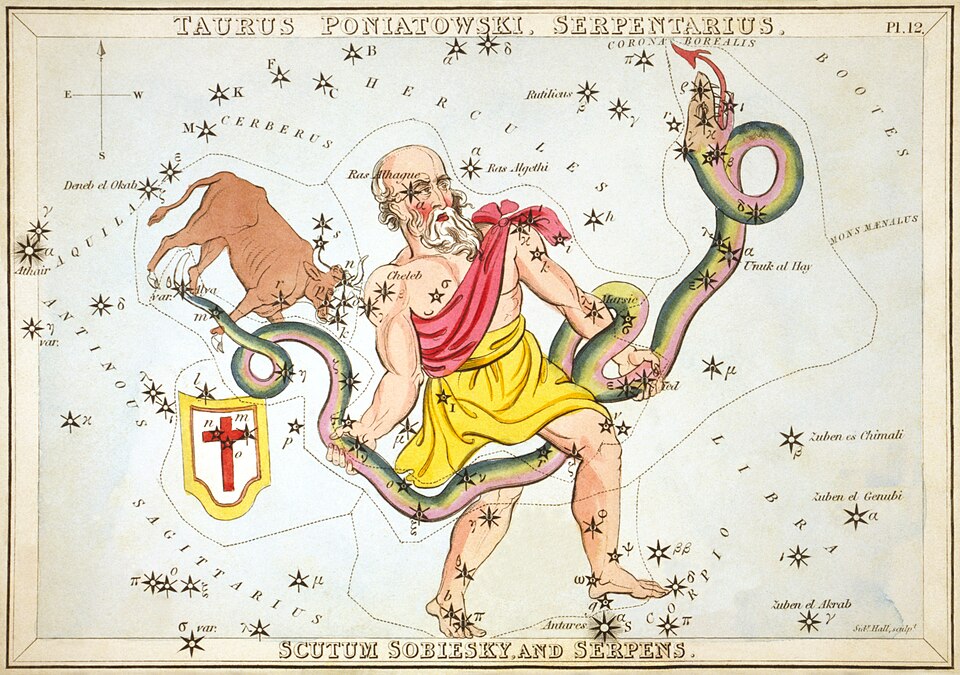

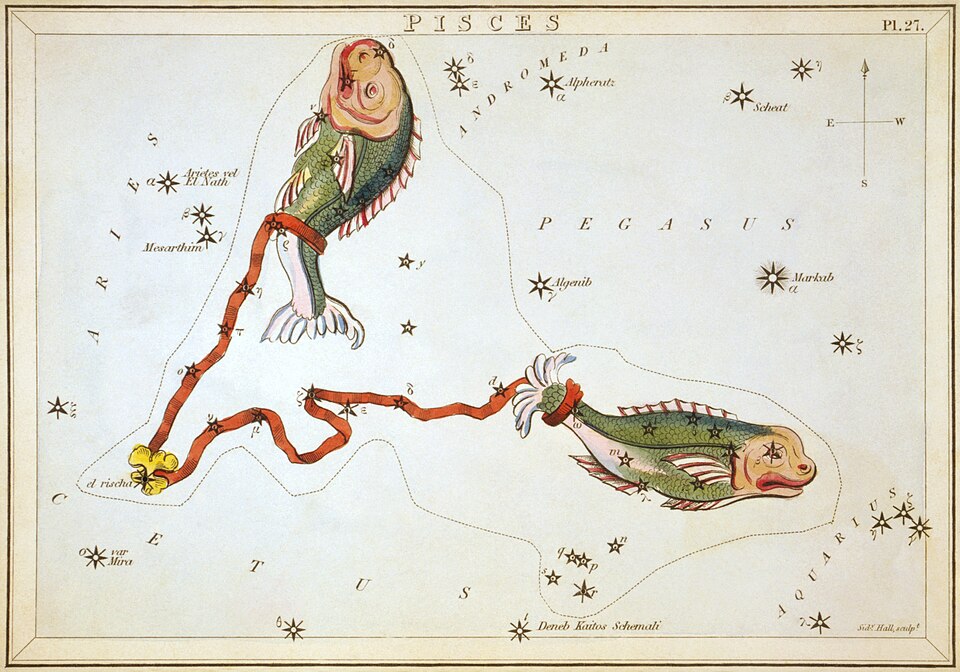

古典星図『Uranographia』に描かれた神話の登場人物と星座の対応。英雄ペルセウスとその周囲の物語が、天空の図像として整理されている。

出典:Johann Elert Bode (author) / Uranographia (1801) / Wikimedia Commons Public domain (Public Domain Mark 1.0)

古代ギリシャの人たちは、夜空にきらめく星を見ても、「小さな光の点」なんて冷めた見方はしませんでした。彼らにとって星は神さまたちが空に残したしるしであり、英雄や怪物の姿を映し出す、ちょっと特別な存在だったんです。

星座というアイデアそのものは、もっと古いメソポタミア文明から始まっていました。でもギリシャの人たちは、その知識を受け継ぎながらも、そこに自分たちだけの物語を吹き込んでいったんですね。星の並びを狩人や怪物に見立てて、夜空をまるで神話の舞台みたいに仕立ててしまったわけです。空がそのまま、壮大なドラマのスクリーンになっていったんですよ。

星に刻まれた物語のはじまり

人びとが星に物語を重ねはじめたのは、じつは農耕や季節のリズムと深く関わっていたんです。星座は「いつ種をまこうかな」「そろそろ収穫かな」っていう自然のサインを教えてくれる空のカレンダーとして使われていました。

ただの星の集まりに神話をのせることで、それは歌や語りになって、子どもも大人も楽しく覚えられる知識になったんです。「あの星はね、あの神さまなんだよ」なんて、家族や村のみんなで夜空を見ながら語り合っていた姿、なんだか温かくていいですよね。

神々と夜空を結ぶ想像力

空に神さまたちの物語を映すのは、ただの遊び心じゃなくて、人間の暮らしと宇宙の秩序をつなぐ試みでもあったんです。同じ季節がくると、また同じ星座が姿を見せる。そのくり返しが神々の存在がずっと続いているしるしだと信じられていたんですね。

だから星を見上げること自体が祈りの時間になっていって、夜空を見つめることがそのまま、神さまとつながる静かな行為になっていったんです。

物語と科学のあわい

面白いのはね、星座が神話とくっついていただけじゃなくて、天文学という学問の芽にもなっていったことなんです。神話を語りながら星の動きを記録していくうちに、空の観測がどんどん積み重なって、やがて立派な知識になっていったんですよ。

つまり、ギリシャ神話で彩られた星座っていうのは、ただの昔話じゃなくて、物語と科学の両方を育てる大切な種だったんです。夜空を見上げることが、心の栄養であり、学びの入口でもあった。そんな豊かな文化が、今も星の中に息づいているんですね。

つまり古代ギリシャの人々にとって星座は、神話を記録する舞台であると同時に、生活と宇宙を結びつける大切な道しるべだったのです。

|

|

|

主要な星座と神々の対応──オリオン、アンドロメダ、ヘラクレス

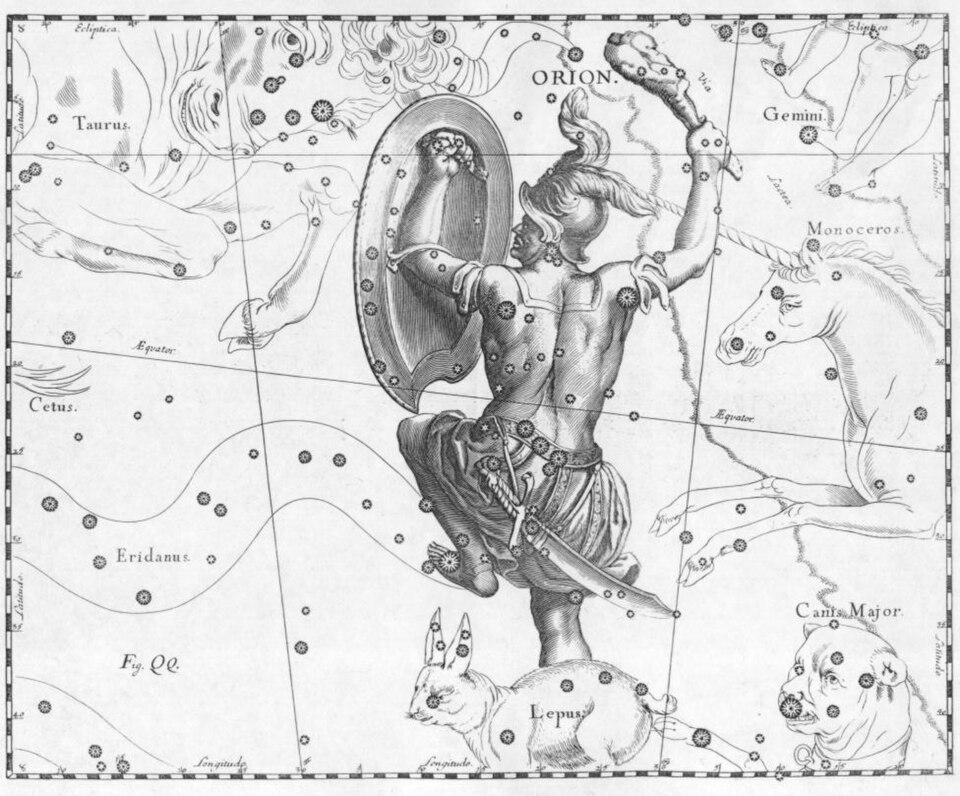

古天文図に描かれたオリオン座

神話では巨人の狩人オリオンの姿に重ねられ、星々の配置が物語世界と結びついてきた。

出典:Johannes Hevelius (author) / Wikimedia Commons Public domain (Public Domain Mark 1.0)

たくさんある星座の中でも、とくに人びとの心をつかんだのが、オリオンやアンドロメダ、それからヘラクレスにまつわるものたちでした。ただ星が並んでるだけじゃなくて、勇気・愛・試練といった壮大な物語が、そのまま夜空に描かれていたんです。

見上げるだけで神話の世界が思い浮かぶ星空──当時の人たちにとって、それは特別な体験だったはずです。星座っていうのは、単なる光る点の集まりじゃなくて、心に響く舞台だったんですよね。

オリオン座と狩人の姿

オリオンは、強くて立派な狩人として知られる英雄。夜空に浮かぶその星の並びは、まるで彼の堂々とした姿そのもののようです。そして彼がスコーピオ(サソリ)に追われて命を落とす話は、オリオン座が沈むころにサソリ座が昇ってくるという星の動きと、ぴたりと重なるんです。

こうしたリンクが、自然のサイクルと神話をきれいに結びつけてくれていたんですね。星の動きがそのまま物語を語ってくれる──空を見上げるだけで、自然と物語が一緒に学べる教科書みたいな存在だったんです。

アンドロメダと愛の物語

アンドロメダの星座には、悲しみと救いが込められています。海の怪物への生贄にされて、岩に鎖でつながれてしまった彼女を救ったのが、あの英雄ペルセウス。彼の勇気が、アンドロメダを自由にしたんです。

その出来事が夜空に刻まれたのは、「誰かを守りたい」という愛と勇気の気持ちを、ずっと伝えていくためだったのかもしれません。星を見上げれば、今もそんな気持ちが静かに語りかけてくるんですよ。

ヘラクレスと永遠の試練

ヘラクレスの星座は、あの有名な十二の試練を乗り越えた大英雄を映し出しています。夜空の中に描かれた彼の姿には、ただの強さじゃなく、あきらめずに戦い続けた心の強さがにじんでいるんです。

キラキラとまたたく星々が、「ほんとうの強さってなんだろう?」って、静かに問いかけてくる──そんな風に感じた人も多かったんじゃないでしょうか。夜空は、人びとの理想やあこがれを映し出す鏡みたいな存在だったんですね。

つまり星座はただの天体ではなく、英雄や神々の物語を夜空に永遠に刻み込むための象徴だったのです。

|

|

|

星座神話の文化的役割──季節・航海・信仰に息づく象徴

プレアデス星団(M45)

青白い恒星と反射星雲が織りなす散開星団。古代ギリシャでは星の出没が農耕の合図とされ、季節の暦と結びつけて観察された。

出典:Photo by NASA/ESA/AURA/Caltech / Wikimedia Commons Public domain

星座って、夜空を飾るロマンチックなお話……だけじゃなかったんです。古代ギリシャの人たちにとって、星は生きるための知恵そのものでした。星の動きを観察することで季節の移ろいを知り、農作業のタイミングを測り、さらには航海の道しるべとしても頼りにされていたんですね。

つまり、星空はただの風景じゃなくて、大地と海を支える“空の地図帳”みたいな存在だったわけです。

農耕のカレンダーとしての星座

たとえばプレアデス星団の昇る時期や沈むタイミングは、種まきや収穫の合図としてとても大事にされていました。星の動きに合わせて作業を決めることで、自然のリズムとぴったり呼吸を合わせるような暮らしができていたんです。

空を見上げるだけで「そろそろ始める時期かな」ってわかる──まるで星が差し出してくれる自然のカレンダーみたいですよね。

航海の道しるべ

そして広い地中海を行き来する船乗りたちにとって、星座は欠かせない羅針盤でした。とくに北極星はどこにいても方向を教えてくれる安心のしるべで、「この方角で大丈夫だ」と信じられる存在だったんです。

星の並びや動きから天気を予想することもあって、星を読む力はまさに命を守る技術だったんですね。暗い海の上で、星がぽっと輝くその姿は、きっと希望の光のように見えていたはずです。

信仰と象徴としての星座

でも、星座の役割は実用的なことだけじゃありませんでした。人びとは夜空を見上げながら、そこに神話を重ねて、神々の存在を身近に感じていたんです。

星座神話は、人間と宇宙をつなぐ精神のかけ橋でもありました。星に祈りを捧げたり、願いを込めたり──そういう“心の時間”が、古代ギリシャの人たちの暮らしにちゃんと息づいていたんです。

星座って、知恵と信仰と想像力がぎゅっと詰まった文化の宝箱だったんですね。

つまり星座は、農耕・航海・信仰という生活のあらゆる場面に関わり、人々に安心と意味を与える存在だったのです。

|

|

|

まとめ─星座と神々の対応表

| 星座 | 対応する神 | 由来 |

|---|---|---|

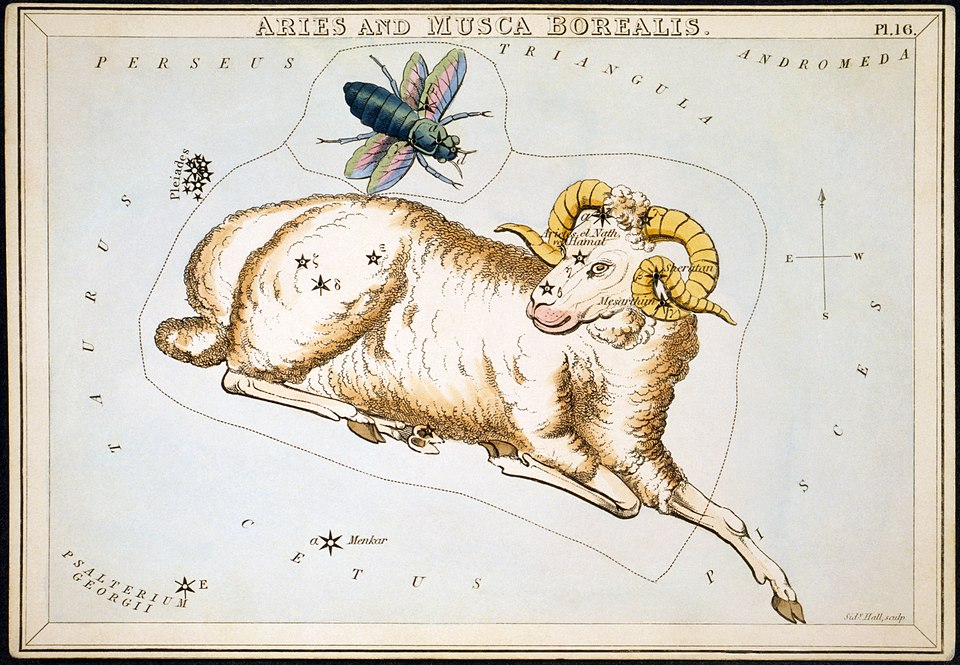

| おうし座 | ゼウス | ゼウスが白い牡牛に変身してエウロペを誘拐したというエピソードが由来 |

| おひつじ座 | ネペレ | ネペレから子供たちを救うために送られた金の羊というエピソードが由来 |

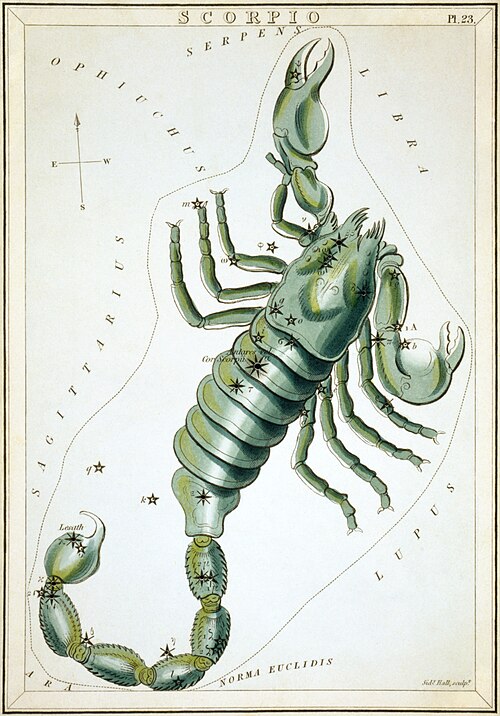

| さそり座 | アルテミス | アルテミスがオリオンを殺すために送ったサソリというエピソードが由来 |

| へびつかい座 | アスクレピオス | 医術の神アスクレピオスが杖に巻きつけた蛇というエピソードが由来 |

| みずがめ座 | ガニュメデス | ガニュメデスが神々の給仕としてゼウスに連れ去られたというエピソードが由来 |

| アンドロメダ座 | アンドロメダ | アンドロメダが海の怪物からペルセウスに救われたというエピソードが由来 |

| オリオン座 | オリオン | 狩人オリオンがさそり座のサソリに刺されたというエピソードが由来 |

| カシオペヤ座 | カシオペヤ | カシオペヤが自慢したために娘アンドロメダが犠牲になりかけたというエピソードが由来 |

| ケフェウス座 | ケフェウス | ケフェウスがエチオピアの王であり、アンドロメダの父であるというエピソードが由来 |

| ケンタウルス座 | ケイロン | 賢者であり医者でもあるケンタウロスのケイロンというエピソードが由来 |

| プレアデス星団 | プレアデス | アトラースとプレイオネーの7人の娘たちというエピソードが由来 |

| ペルセウス座 | ペルセウス | メドゥーサの首を切り落とした英雄ペルセウスというエピソードが由来 |

| 乙女座 | デメテル | 豊穣の女神デメテルの娘ペルセポネの物語というエピソードが由来 |

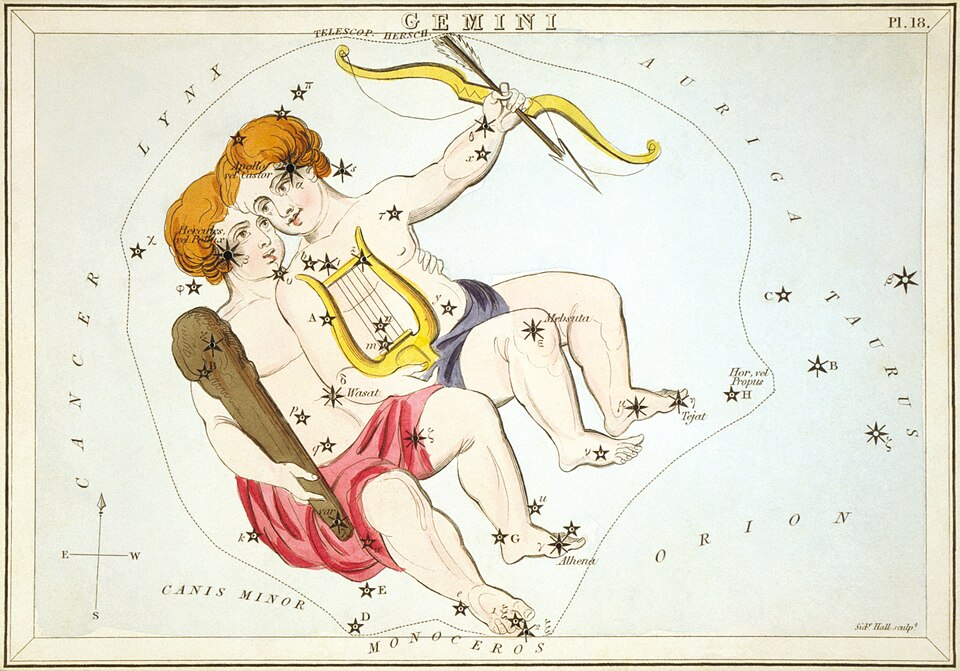

| 双子座 | カストルとポルクス | 二卵性双生児の兄弟、カストルとポルクスというエピソードが由来 |

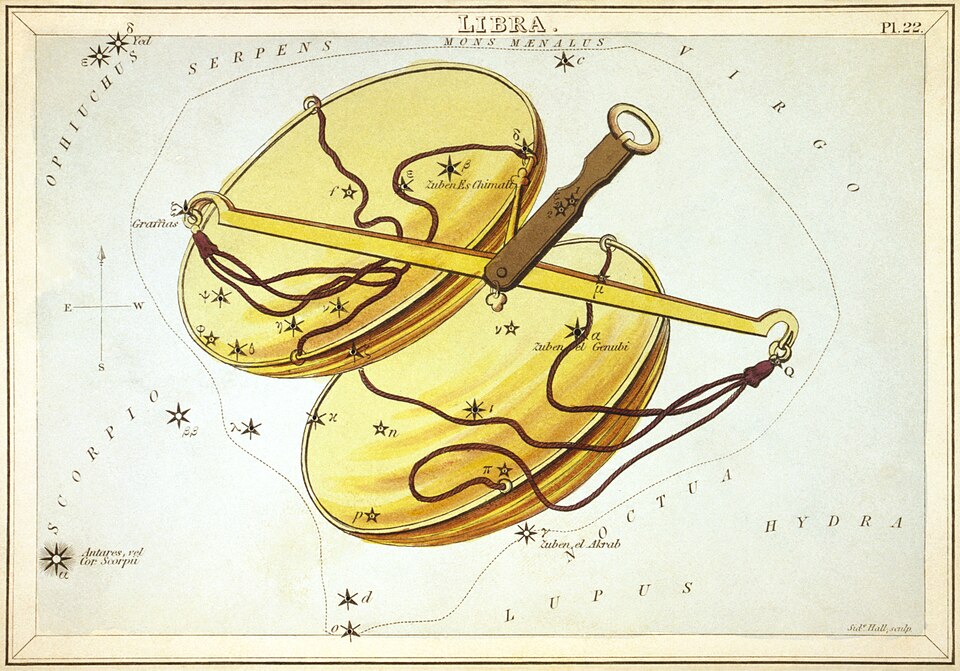

| 天秤座 | テミス | 正義と秩序の女神テミスの象徴としての天秤というエピソードが由来 |

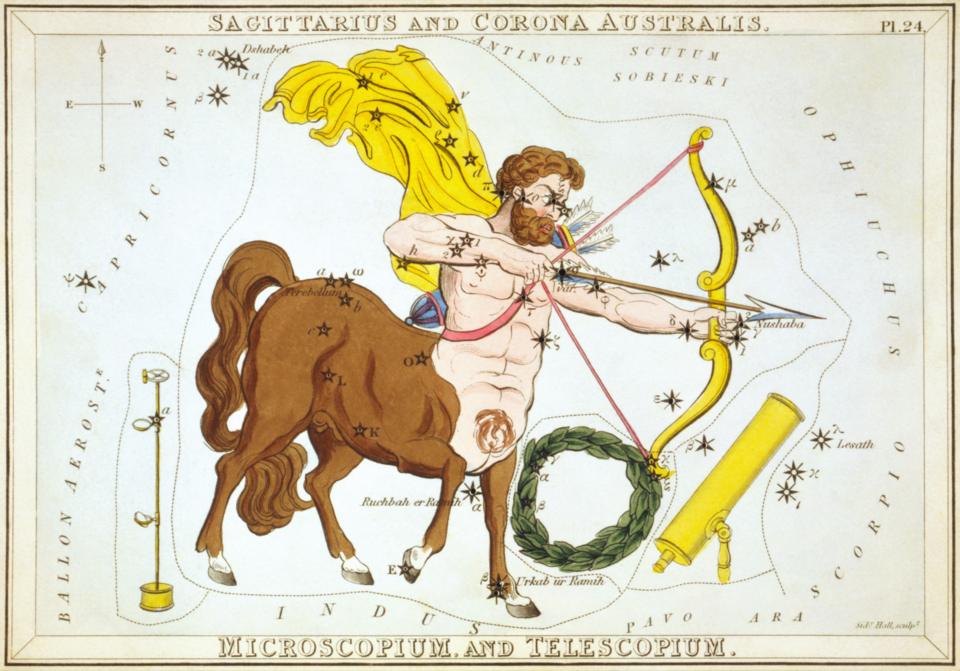

| 射手座 | ケイロン | 射手座がケンタウロスのケイロンをモデルにしているというエピソードが由来 |

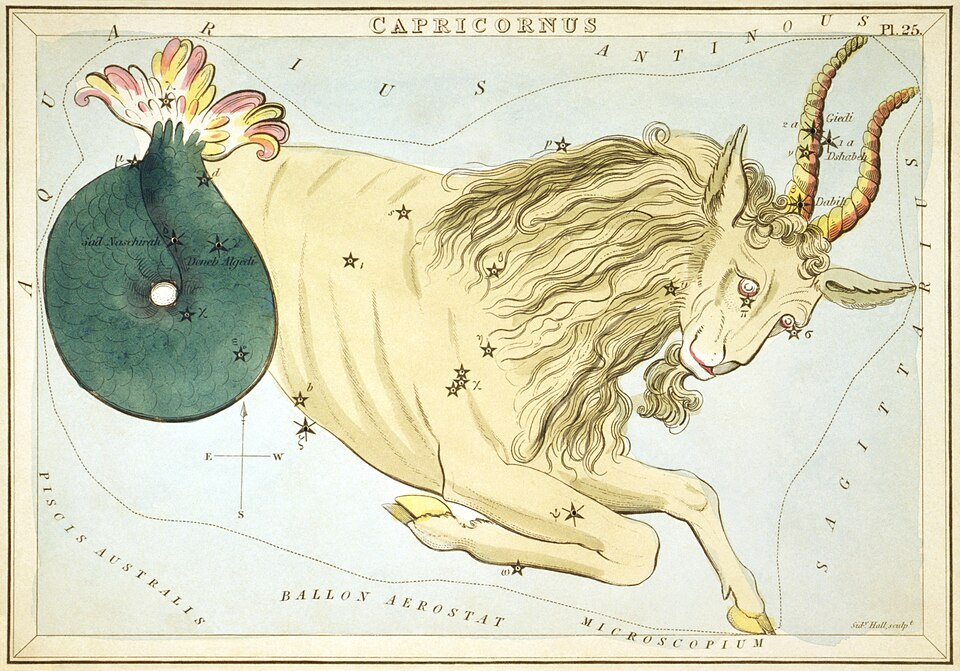

| 山羊座 | パン | 山羊に変身してテュポーンから逃れた神パンというエピソードが由来 |

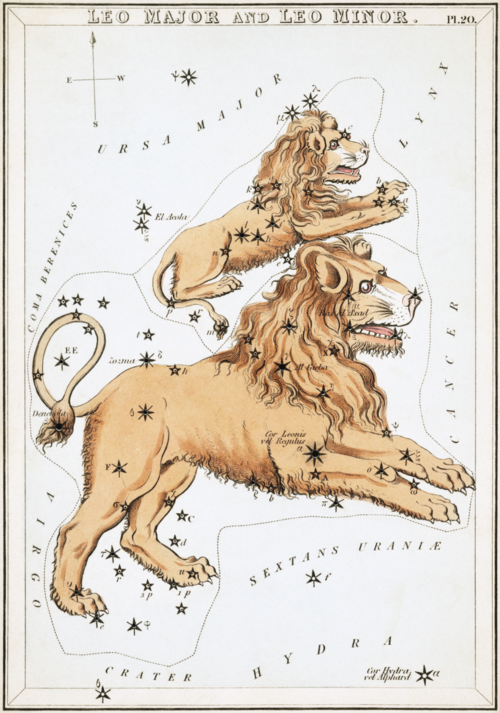

| 獅子座 | ヘラクレス | ヘラクレスの12功業の一つ、ネメアの獅子を倒したというエピソードが由来 |

| 魚座 | アフロディテとエロス | 怪物テュポーンから逃れるために魚に変身したアフロディテとエロスというエピソードが由来 |

|

|

|