入門者必見!ギリシャ神話の世界を楽しく学ぶための第一歩

古代から現代まで、ずっと変わらず人の心をつかんで離さないもの──それがギリシャ神話です。

神々がくり広げる壮大なドラマや、英雄たちのスリル満点な冒険物語。どれもただの昔話なんかじゃなくて、不思議と胸に響いてくる力があるんですよね。国も文化もぜんぜん違う人たちのあいだで、何千年も語り継がれてきたのも納得です。

神さまと人間がいっしょになって織り上げていく、多神教の世界ならではの壮大な物語──それが、ギリシャ神話の本当の姿なんです。

|

|

|

|

|

|

ギリシャ神話とは何か──多神教の物語世界の全体像

まず知っておいてほしいのは、ギリシャ神話って、そもそも多神教の世界観がベースにあるってことです。

いちばん上に君臨するのがゼウスなんだけど、ほかの神々もみんな、それぞれに個性がバラバラで、しかもすっごく人間っぽい。

愛したり怒ったり、やきもち焼いたり勇気をふりしぼったり──感情むき出しで動き回るのが当たり前なんです。

だからこそ、神さまたちの物語って、ただの信仰じゃなくて、ちゃんとドラマとしておもしろいんですよね。

人間の世界にズカズカ入り込んできて、味方になったり敵になったり。そういう姿に、当時の人々が「世界ってこういうふうに動いてるんだな」って感じていたわけです。

神々の系譜と物語の広がり

ウラノスと踊る星々

原初の神ウラノスを描いた木版画

─ 出典:1834年カルル・フリードリッヒ・シンケル作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ウラノスやガイアといった原初の神々から始まって、オリュンポス十二神へとつながる系譜こそが、ギリシャ神話の土台。

でもそれは単なる家系図じゃなくて、親子ゲンカや権力争いの連続で、世界がちょっとずつ形になっていく──まるで歴史物語みたいな感覚があるんです。

背景をちょっと知るだけでも、「ギリシャ神話っておとぎ話じゃなかったんだ」って思えてきます。 神話は、世界の始まりや秩序をどうにかして説明しようとした、古代の人たちの知恵だったんですね。

人間とのかかわり

プロメテウスの火盗み

人類に火をもたらすために、天界から火を盗むプロメテウスを描いた絵画

─ 出典:ヤン・コッシアーズ作(1637年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

神さまたちは、神界だけにいるわけじゃありません。けっこうな頻度で、人間界に顔を出してくるんです。

たとえばプロメテウスが火を盗んで人間に渡した話や、アテナが英雄にこっそりアドバイスする話とか。

そういうエピソードからも、神と人間の距離が近かったことが伝わってきますよね。

人々は、そうした神話を通して「火ってどこから来たの?」「勝利ってどうやって得られるの?」っていう素朴な疑問に、答えを求めていたんです。

物語世界の奥深さ

「パリスの審判」の象徴的絵画

不和の女神エリスが婚礼の席に「最も美しい女神へ」と書かれた林檎を投げ入れ、ヘラ・アテナ・アフロディテの美を巡る争いを誘発。トロイア戦争の引き金となった。

出典:Photo by ヤーコプ・ヨルダーンス(1593 - 1678) / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話って、ひとつの話だけで完結しないんです。

背景やほかの登場人物の関係性を知ると、どんどん「なるほど!」ってなっていく。まるでパズルを組み立てていくみたいに。

たとえばトロイア戦争。これは英雄たちの戦いとして有名だけど、実はその裏に神々の策略があったり、ささいな出来事(パリスの審判)が絡んでいたり。 物語のつながりを追いかけていくほど、どんどん深く楽しめる世界になっているんです。

|

|

|

学びのステップ──主要な神々・英雄から物語をたどる方法

ギリシャ神話を楽しみながら理解するには、いきなり細かいエピソードに飛び込むより、まずは主要な神さまや英雄たちから入るのがオススメです。

たとえばゼウスやポセイドン、アテナといったおなじみの神さまたち。それからヘラクレスやアキレウスみたいな大人気の英雄たち。

まずは彼らの性格やエピソードをざっくり押さえることで、神話の世界がぐっと身近に感じられるようになりますよ。

十二神から始める

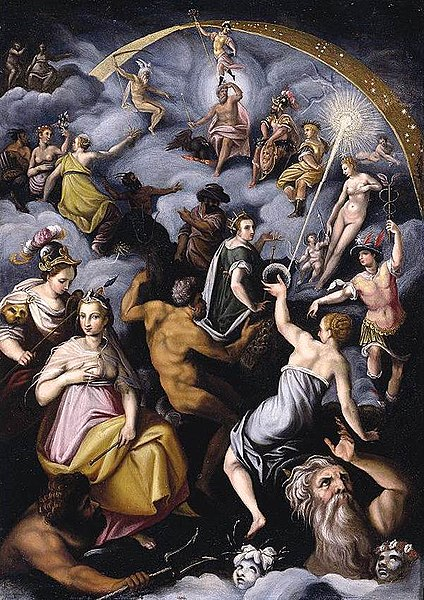

オリュンポス十二神

ゼウスを中心に、アテナやアポロン、アルテミス、ポセイドン、アフロディテなど主要神を同一画面に配した群像画。神々の権威と役割をわかりやすく象徴化している。

出典:Photo by Nicolas-Andre Monsiau / Wikimedia Commons Public domainより

オリュンポス十二神を覚えておくと、それだけでギリシャ神話の“柱”が見えてきます。

天空・海・愛・戦・知恵──それぞれの神さまが「どんなものを司っているか」を知ると、どの物語でどんな行動をするのかが読みやすくなるんです。

神話の中で誰がどんな動きを見せるのか、その背景にある性格や役割がだんだんわかってきます。

英雄譚をたどる

次に注目したいのが英雄たちの物語。

ヘラクレスの「十二の功業」や、オデュッセウスの旅の冒険は、ワクワクする展開が盛りだくさんで、読み物としてもとっつきやすいんです。

しかも、こうした英雄譚では神さまたちも登場してくるから、神と人間の関係性を学ぶのにもぴったり。

物語をつなげて考える

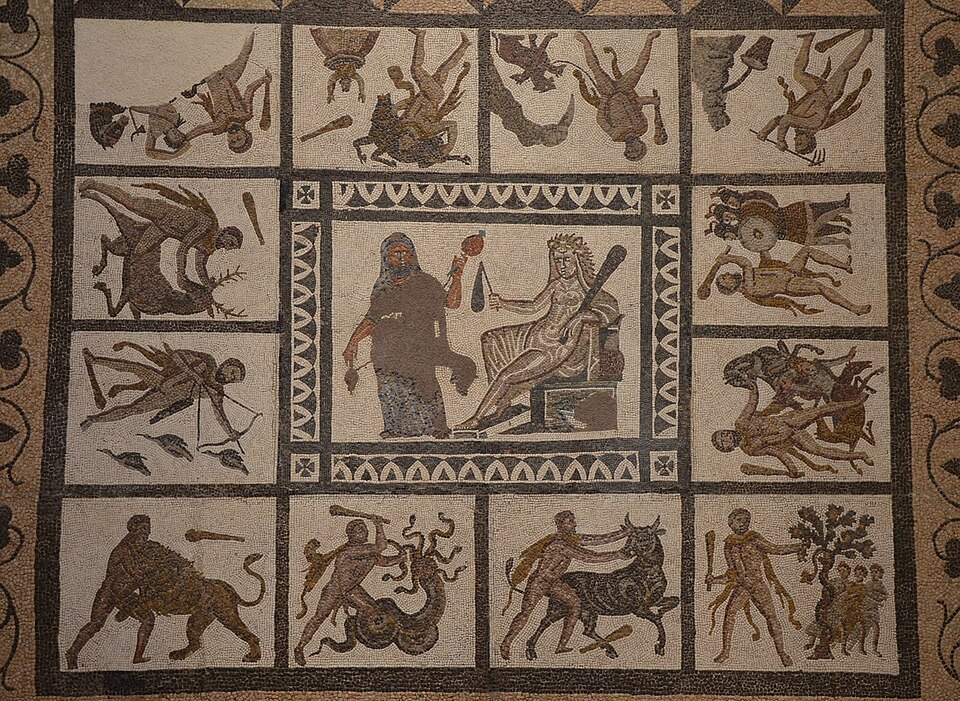

「十二の功業」を1枚に配した床モザイク

英雄譚の主要場面を円形に並べ、ヘラクレスの物語を俯瞰できる構図になっている。

出典:リリア出土ローマン・モザイク(3世紀)/Photo by Carole Raddato / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 / title『Mosaic_with_the_Labors_of_Hercules,_3rd_century_AD,_found_in_Liria_(Valencia),_National_Archaeological_Museum_of_Spain,_Madrid』より

もちろん、ひとつひとつの物語だけでも楽しめるんですが、物語同士をつなげて読んでみると、理解がグンと深まります。

たとえば、ヘラの嫉妬がきっかけでヘラクレスが苦労の連続だったり、アフロディテのある選択がトロイア戦争の引き金になったり……。

神々と英雄、それぞれの物語があちこちで絡み合ってるんですよね。

だから、「この人とあの人、どんな関係だったっけ?」と人物同士のつながりを意識しながら読んでいくと、神話全体が立体的に見えてくるんです。

|

|

|

おすすめの資料と楽しみ方──書籍・映像・美術から触れる神話

ギリシャ神話を学ぶとき、「読む」だけじゃもったいないんです。

本だけじゃなくて、映像や美術にもふれてみると、理解の深さがぜんぜん違ってきますよ。

ちょっとずつ学びながら楽しめる方法を取り入れることで、神話の世界がグッと身近に感じられるようになります。

書籍から学ぶ

まずは定番、やっぱり本です。

ギリシャ神話についての書籍は、子ども向けのやさしい入門書から、しっかり系統立てられた専門書までいろいろ。

最初はイラストや物語中心のわかりやすい本から入ってみるのがオススメ。

慣れてきたら、もうちょっと踏み込んだ解説書にも挑戦してみてください。スムーズに世界が広がっていきますよ。

映像で感じる

映画やアニメ、ドラマも立派な教材です!

たとえば『タイタンの戦い』や『トロイ』みたいな作品を観ると、神々や英雄たちの姿がドーンと目の前に現れてくる感覚になります。

映像だからこそ味わえる迫力や、当時の人たちが神話に抱いていたであろう「すごさ」や「畏れ」にもふれられるんです。

こういう作品をきっかけに神話への興味がグッと深まることも多いんですよ。

美術作品に触れる

『ヴィーナスの誕生』

海の泡から生まれるアフロディテ(ローマ名ヴィーナス)を描いたルネサンス期の象徴的な作品。美と調和の理想を体現。

出典:サンドロ・ボッティチェリ作-1485年 / Wikimedia Commons Public Domainより

そしてもうひとつ、見逃せないのが美術の世界。

ギリシャ神話って、古代からルネサンス、近代の絵画や彫刻でも大人気のテーマでした。

たとえばボッティチェリの『ヴィーナスの誕生』とか、ルーベンスの『プロメテウスの縛め』とか。

そういう作品を見ながら「この場面、あの神話のあれだ!」って想像してみると──ちょっとワクワクしませんか?

美術を通して神話にふれると、物語の奥行きが一気に広がるんです。だから、ちょっと美術館をのぞいてみるのもいいかもしれませんね。

|

|

|